‘মতপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি’

ঢাকাটাইমস

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ০৯:০৭:২১

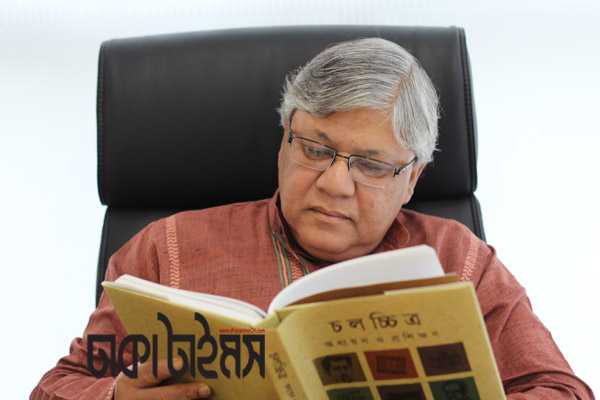

মোরশেদুল ইসলাম নির্মাতাজীবনের প্রায় তিন যুগ পার করেছেন। বিকল্পধারার কাজের মধ্য দিয়ে যে কজন নির্মাতা সাফল্য পেয়েছেন তাদের অন্যতম তিনি। আশির দশকের গোড়ায় চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে পথচলা শুরু। আগামী, চাকা, দীপু নাম্বার টু, দুখাই, আমার বন্ধু রাশেদ, অনিল বাগচীর একদিন-এর মতো প্রশংসিত অনেক চলচ্চিত্র এসেছে তার হাত ধরে। একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ছাড়াও বৈশ্বিক পর্যায় থেকেও নানা সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। তার নির্মাতা হয়ে ওঠার গল্প, চলচ্চিত্র আন্দোলনের নানা দিক অকপটে বলেছেন ঢাকাটাইমসকে। আলাপের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হলো আজ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সৈয়দ ঋয়াদ।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হলেন?

আমি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আশির দশকের শুরুর দিকে। আমরা একদল তরুণ ছিলাম। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগে পড়তাম। আমাদের চোখে তখন শুধু ছিল চলচ্চিত্র বানানোর স্বপ্ন। আমরা ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। আগে থেকে ছবি দেখতাম এবং এমন একটা অভ্যাসও তৈরি হয়েছিল। নিজেরা স¦প্ন দেখতাম ছবি বানাব, যদি সম্ভব হয়। কিন্তু সেই সময়ে ছবি বানানোটা খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। এখন যেমন ছবি বানানোটা খুব সহজ হয়ে গেছে। বিশেষ করে ডিজিটাল প্রিন্ট আসার ফলে। তখন কিন্তু ফিল্ম ফরম্যাটে ছবি বানাতে হতো। আমাদের একটা ধারণা ছিল ছবি বানাতে অনেক বাজেট লাগবে। অনেক টেকনিক্যাল কোর্স ছাড়া ছবি বানানো সম্ভব নয়। তো আমরা প্রথমবারের মতো তখন ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স করি। ওটা বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট অ্যান্ড আর্কাইভ থেকে। ১৯৮১ সালে ওরা প্রথমবারের মতো এই কোর্সটি যুক্ত করে। সেই কোর্সের ডিরেক্টর ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। তখন সেখানে অনেকেই ক্লাস নিতেন, বাদল রহমান, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকির, আনোয়ার হোসেন, এরকম অনেকেই। তো ওই কোর্সটাতে অংশগ্রহণ করার পর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের যে ভাসা ভাসা ধারণা ছিল সেটা অনেকটা ক্লিয়ার হলো। আরো বেশি আগ্রহ তৈরি হলো। কোর্সে বিশেষ করে আলমগীর কবির আমাদের খুবই উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন তোমরা যদি ছবি বানাতে চাও, ইচ্ছা করলেই ছবি বানাতে পারবে। চলচ্চিত্র এত ভেবেচিন্তে করার দরকার নেই, শুরু করে দাও। মেইনলি আলমগীর কবিরের উৎসাহেই কিন্তু আমরা সাহসটা পেলাম।

সিনেমার দিকে ঝুঁকেছিলেন কেন?

আমি সরাসরি কোনোদিন রাজনীতি করিনি। দল কখনো করিনি। কিন্তু সবসময় আমার মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা কাজ করেছে এবং সেটা সমাজ সচেতনতাও বটে। আমরা ছবি করতে গেলাম। ছবি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা কিছু বলতে চাই। আমাদের কিছু বলার আছে। আমার কথাগুলো প্রকাশ করতে চাই। সেই প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমি চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে চলচ্চিত্র খুবই শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা এই মাধ্যম ব্যবহার করে আমাদের মত প্রকাশ করতে পারি। কথাগুলো জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারি। এবং আর একটা বিষয় ছিল যে, এটি শক্তিশালী মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে ঠিক তেমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। আমাদের দেশে এর বাণিজ্যিক কোনো উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। সেটাও একটা কারণ ছিল। সেই জন্যই কিন্তু চলচ্চিত্র করা। আমি বলব সে কারণেই আমি প্রথম সিনেমা করার সিদ্ধান্ত নেই। আমার মাথায় এসেছে আমি ওই সময়টাকে তুলে ধরব এবং চেতনাকে তুলে ধরব।

আপনার পড়াশোনা ফার্মেসি বিভাগে। ফার্মাসিস্ট না হয়ে নির্মাতা কিভাবে?

যখন আমি ফার্মেসি পাস করলাম বিষয়টা দাঁড়াল আমি কী করব? আমার তখন দুটি ছবি বানানো হয়ে গেছে। তখন আমি অলরেডি ‘আগামী’ এবং আরেকটি ছবি বানিয়েছি। তো কী করব? ফার্মেসির অবস্থা ভালো নয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রায় ৪০ জন স্টুডেন্ট ছিলাম। ৭-৮ জন সম্ভবত আছে আর সবাই দেশের বাইরে চলে গেছে। তখন প্রশ্ন দাঁড়াল আমি যদি ক্যারিয়ার সেটেল না করি তবে পিছিয়ে পড়ব। আর ফিল্ম করে তো টিকে থাকা যাবে না। তখন বিয়েও করে ফেলেছি। মাস্টার্স পড়াশোনার সময় বিয়ে করেছি। তখন আমি অনেক ভেবেচিন্তে একটা চাকরিতে যোগদান করলাম। বেক্সিমকোতে আমার এক বড়ভাই ছিলেন, উনি আমাকে যোগদান করিয়ে দিলেন। যোগদান করলাম। ট্রেনিং শুরু হলো। জীবনে প্রথম শুট টাই পরে যেতে হলো ট্রেনিংয়ে। একদিন ট্রেনিংয়ের পর সারা রাত আমার ঘুম হলো না। আমার মনে হলো জীবনটা শেষ। আমি গৎবাঁধা জীবনে চলে যাচ্ছি। সামনে আর অগ্রসর হতে পারব না। আমি শেষ। আমি পরদিন গিয়ে রিজাইন দিয়ে এলাম।

সংসার-জীবনে ঢুকে পড়েছেন, এই অবস্থায় হুট করে চাকরি ছেড়ে দেওয়া, সমস্যা হয়নি?

চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় আপনাদের ভাবি কিছুই বলল না। কারণ ও আমার ফেভারে ছিল। ওর সঙ্গে যখন আমার প্রেম হয় তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমি তখনই ওকে বলেছিলাম দেখ আমি এ রকমই। আর এটা একটা অনিশ্চিত জীবন, না খেয়ে থাকতে হবে। সেটা সে স্বীকার করে নিয়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক করল। তার সাপোর্টটা সব সময় পেয়েছি।

চাকরি ছেড়ে কী করলেন?

তখন এলিফ্যান্ট রোডে ৫০০ টাকা ভাড়া দিয়ে ছোট্ট একটা ফার্ম করলাম। ওই ভবনের মালিক আবার আমাদের ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার ছিল। সে আমাদের সঙ্গে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সও করেছে। সেই আমাকে হেল্প করছে। পরে আমি ওই বিল্ডিংয়ের পুরো দোতলাটা ভাড়া নিয়েছিলাম। আমাদের সব অফিস হলো ওখানে। বহু স্মৃতিবিজড়িত বিল্ডিং ওটা। ওখানে আমার অফিস নিয়ে একটা ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল। ‘অফিসটা দেখে একদম মুগ্ধ হয়ে গেলাম’ শুরুটাই ছিল এমন। আমি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর জন্য প্যাড, সিল, প্রিন্টিং প্রেস সেই কাজগুলো করতাম। আমার নিজস্ব প্রেস ছিল না, ডিজাইন করতাম ফার্ম হিসেবে এবং কিছু ডকুমেন্টারিও করেছিলাম। ’৯৬ সাল পর্যন্ত অফিসটা ছিল। ’৯৭ সালে এসে যখন আমি দুটো ছবি বানাচ্ছি ‘দুখাই’ এবং ‘দিপু নাম্বার টু’ তখন বড় একটা ফান্ড পেলাম। জাপান থেকেই আড়াই লাখ ডলার। এটা প্রায় ১ কোটি টাকার উপরে ছিল।

এরপরই কি পেশাদার নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ?

হ্যাঁ, তখন আমরা ছবি বানাতে মনস্থির করলাম এবং কাজটা শুরুও করলাম। আমাদের সামনে যে প্রশ্নগুলো ছিল, একটা ছিল যে আমরা বড় ছবি করার জন্য যে টাকা দরকার সে টাকা আমাদের নেই। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ছোট ছবি করব। আমরা শর্ট ফিল্ম তৈরি করব। সেই হিসেবে শর্ট ফিল্মের হিসাবটা মাথায় এলো। আমরা আর একটা সিদ্ধান্ত নিলাম ছবি ১৬ মিলিমিটারে করব। প্রফেশনাল ফরমেট হচ্ছে ৩৫ মিলিমিটার। ১৬ মিলিমিটারের পেছনে আমাদের যুক্তিটা ছিল, প্রথমত ১৬ মিলিমিটারের অনেক সহজে কম খরচে ছবিগুলো তৈরি করা যাবে। ১৬ মিলিমিটারের ফিল্মের দামও বেশ কম, প্রসেসিংয়ের দাম কম, ক্যামেরার ভাড়া কম ইত্যাদি। আর একটা কারণ ছিল যে, আমরা ১৬ মিলিমিটারের ছবি করলে নিজেদের উদ্যোগে যে কোনো জায়গায় দেখাতে পারব। কারণ ৩৫ মিলিমিটারে ছবি করলে আমাদের সিনেমা হল ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সিনেমা হলগুলো আমাদের এই ছোট ছবিকে কেন দেখাবে? হয়ত দেখাবে না। তাছাড়া আমাদের যে অভিজ্ঞতা ছিল, আগে যারা বাংলাদেশে ভালো ছবি বানিয়েছে সেই ছবিগুলো ভালোভাবে হলে মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল না। মুক্তি দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। যেমন ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’ ছবিটা। তখন প্রায় ঢাকায় এক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল মুক্তি দেওয়ার জন্য। ‘মেঘের অনেক রং’ বলে চমৎকার একটি ছবি ছিল। ছবিটাকে তিন দিনের মাথায় হল থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো। এই অভিজ্ঞতাগুলো যখন আমরা দেখলাম, আমরা ভাবলাম সিনেমা হলগুলোর মুখাপেক্ষী না থেকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যদি ছবি তৈরি করি এবং ছবিটা দেখাই। এভাবেই স্বাধীন বা বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র কনসেপ্টটা এলো। সেই অনুযায়ী আমরা ছবি শুরু করে দিলাম। আমি শুরু করলাম ‘আগামী’ ছবির কাজ আর কয়েক মাস আগে তানভীর মোকাম্মেল শুরু করল ‘হুলিয়া’ ছবিটির কাজ। হুলিয়া নির্মলেন্দু গুণের কবিতা। ‘হুলিয়া’ কবিতাটা আমাদের কোর্সের মধ্যে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকি একটা হোমওয়ার্ক করে দিয়েছিলেন। আমরা হুলিয়া কবিতাটা নিয়ে সবাই চিত্রনাট্য তৈরি করি। আমরা যার যার মতো করে রচনা করেছিলাম। পরে তানভীর মোকাম্মেল নিজে ছবি তৈরি শুরু করলেন। আমি শুরু করলাম ‘আগামী’। ‘আগামী’টা আমার নিজের আইডিয়া থেকে করা। ‘আগামী’ সিনেমার শুটিং শুরু করলাম ১৯৮২ সালে। ’৮২ সালের অক্টোবরে শুটিং শুরু হলো আর ডিসেম্বরেই শুটিং শেষ হলো । কিন্তু পুরো ’৮৩ সালটা লেগে গেল ছবির পোস্ট প্রোডাকশনে। কারণ আমার টাকা ছিল না। শুটিংয়ের টাকা জোগাড় করে দিলেন একজন ভদ্র মহিলা। তিনিই দিয়েছিলেন ৪০ হাজার টাকা। উনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ওনার নাম নাসিমা খাতুন। তখন আমাদের ঢাকায় একটা সংগঠন ছিল। সেই সংগঠনে ওনার মেয়েরাও ছিল। উনি আমার ব্যাপারে জানতে পেরে টাকাটা দিলেন। ওনার ওই টাকা দিয়েই কিন্তু শুটিং শেষ হলো না। তারপর তো বাকি টাকা আর জোগাড় হয় না । কারো কাছ থেকে ১ হাজার, কারো কাছ থেকে ২ হাজার, এভাবে নিয়ে নিয়ে পুরো ছবিটা শেষ করতে আমার প্রায় ৭০ হাজার টাকার মতো লেগেছিল। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ২৫ মিনিটের ছবি। ’৮৩ সালের শেষের দিকে আমরা ছবিটা সেন্সরে জমা দিলাম।

আগামীকাল দ্বিতীয় পর্ব : সেন্সরবোর্ড বলল ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ব্যবহার করা যাবে না

(ঢাকাটাইমস/এসআর/এমএইচ)