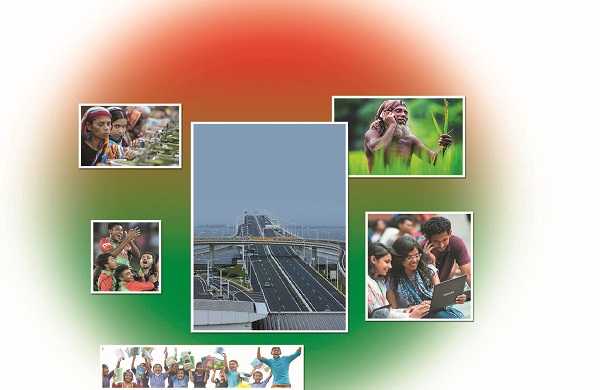

৩০ লাখ শহীদের রক্তের বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জটা সহজ ছিল না মোটেও। চরম খাদ্যঘাটতি, দুর্বল অবকাঠামো, শিক্ষা, শিল্প-পুঁজির অভাবের কারণে এই দেশের টিকে থাকাই ছিল এক বড় প্রশ্ন। পশ্চিমা নামিদামি অর্থনীতিবিদরা বিশ্বাসই করতে চাননি সাড়ে সাত কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারবে বাংলাদেশ। কিন্তু চার দশক ধরে ঘাম ঝরানো চেষ্টায় সব চ্যালেঞ্জ জয় করেছে বাংলাদেশ। সমালোচনামুখর পশ্চিমা রাজনীতিবিদ আর অর্থনীতিবিদদের চক্ষুই এখন চরকগাছ। বিস্ময়মিশ্রিত চোখে সবাই দেখছে বাংলাদেশের এগিয়ে চলা। ৯০ দশক পর্যন্ত ঝড়-বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু আর খাদ্যঘাটতির দেশ হিসেবে পরিচিতি ছিল বাংলাদেশের। রপ্তানিপণ্য বলতে বলার মতো ছিল কেবল পাট। কিন্তু এখন? মেইড ইন বাংলাদেশ স্টিকারের পোশাক পাওয়া যায় না এমন দেশ কোথায়? বিশ্বের তাবৎ দেশকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হয়েছে বাংলাদেশ। কেবল কি পোশাক খাত? তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারকে পাশে ফেলে নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, দারিদ্র্যবিমোচন, কৃষি উৎপাদন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং যেটার কথা না বললেই নয়, ক্রিকেটে এখন বিশ্বে জয়জয়কার বাংলাদেশ।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না হলে সুশাসন আর জনগণের ক্ষমতায়নের দিক থেকে আফসোসও অনেকটাই কাটতো, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও। তবে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন, সরকারের জবাবদিহিতার দিক থেকেও ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে বাংলাদেশের। নি¤œ আয়ের দেশ থেকে বের হয়ে এরই মধ্যে নি¤œ মধ্য আয়ের দেশের তকমা লেগেছে বাংলাদেশের গায়ে। মধ্যম আয়ের দেশের পথে চলছে যাত্রা। একযুগ আগেও দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সিংহভাগই ছিল বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। বিদেশ থেকে অনুদান না পেলে উন্নয়ন কাজ থমকে যেত মাঝপথেই। ঘাটতির কারণে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা নিয়েও ছিল বড়সড় প্রশ্ন। সময় পাল্টেছে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পার করে এসে সক্ষমতার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এখন আর বিদেশি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। প্রয়োজন হলে ঋণ নেওয়া হয় বৈদেশিক অর্থ। কিন্তু দান-অনুদানের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। খাদ্য ঘাটতি শুধু কাটিয়েই ওঠেনি, রপ্তানিতেও মন দিয়েছে দেশ। নিজেদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য, মাছ দেশের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে বিদেশেও।

কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন জাতের ধান, গম ও শস্য উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য কৃষিতে আলাদা কৌশল আয়ত্ত করেছে কৃষিবিদ ও চাষিরা। লবণাক্ত এলাকার জন্য আলাদা খাদ্যশস্যের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সবজি উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। মাছ চাষেও এসেছে ব্যাপক সাফল্য। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মাছ উৎপাদনের দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। মিষ্টি ও লোনা পানির জন্য আলাদা প্রজাতির মাছ উদ্ভাবনের সক্ষমতাও দেখিয়েছে দেশের মৎস্য গবেষকরা। পাটের জন্ম রহস্য উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে অর্থকরী এই ফসলটির উন্নত জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি উচ্চ ফলনের আলোর পথও দেখিয়েছেন দেশের বিজ্ঞানীরা। বিশ্ব দরবারে দেশের কৃষি মডেল হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। কৃষিতে অর্জন আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা থেকে শুরু করে উন্নত বিশ্বের স্বীকৃতিও পেয়েছে।

শিল্পখাতে দেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বারবার প্রশংসিত হয়েছে। এসেছে বৈদেশিক স্বীকৃতিও। এমন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও বিশ্ব মন্দার দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব ছুঁতে পারেনি দেশের অর্থনীতিকে। বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। এই হার বরাবরই ঊর্ধ্বমুখী। শিক্ষাখাতেও বেশ এগিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরবর্তী চার দশকে শিক্ষাখাতে দেশের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। একাত্তরে সাক্ষরতার হার যেখানে ছিল ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ, সেখানে এই হার এখন ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাখাতে সরকারি সহায়তা, বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ এই খাত সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়ছে। পাশাপাশি এর হারও বাড়ছে। চিকিৎসা শিক্ষাতেও এগিয়েছে দেশ। তবে বেসরকারি শিক্ষাখাতে জ্ঞান বিতরণের চেয়ে বাণিজ্যের অভিযোগও অমূলক নয়।

তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের ছোঁয়া লেগেছে দেশেও। তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বায়ুর গতিতে। চেষ্টা ও উৎসাহের মিশেলে ধীরে ধীরে এগিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রযাত্রা। মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর প্রস্তুতিও চলছে জোরেশোরে। তবে এসব উন্নয়নের বিপরীতে না পাওয়া কিংবা পিছিয়ে থাকার চিত্রটাও বেশ স্পষ্ট। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত যোগান না থাকায় ভারী ও বড় শিল্পে বিনিয়োগের ওপর আগ্রহ হারাচ্ছেন বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা। যেখানে প্রতিবেশী দেশ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য আলাদা শিল্পাঞ্চল ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করলেও বাংলাদেশ এখনও এই জায়গায় পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ স্বাধীনতার চার দশকের বেশি সময় পরে এসেও রাজনীতিতে এগিয়েছে তা বলা কঠিনই হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কমেছে গণতান্ত্রিক চর্চা। হানাহানি, কাটাকাটি আর সহিংসতা ও দোষারোপের সংস্কৃতি থেকে বেরোতে পারেনি দেশের রাজনৈতিক দলগুলো। বরং দিন যত যাচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ততটাই ঘোলাটে হচ্ছে। প্রশ্ন, নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা গণতন্ত্র কি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, উন্নয়ন-অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির বাংলাদেশ এখনও রাজনীতিতে পরিপক্বতা অর্জন করতে পারেনি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অসহিষ্ণুতা ভুলে সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও সফল হতে পারেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রযাত্রাকে চলমান রাখার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও বেশ সুনাম অর্জন করেছে দেশের ক্রিকেট। অসাধারণ নৈপুণ্য, মেধা ও চেষ্টার সমন্বয়ে দেশের ক্রিকেট বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অন্য এক বাংলাদেশকে। যারা স্বপ্ন দেখে বিশ্বকাপ জয়ের।

দারিদ্র্যবিমোচন ও নিরাপদ মাতৃত্বে বিশ্বে বিস্ময়কর অগ্রগতি

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিশ্বে যেসব দেশ দারিদ্র্যবিমোচনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে, এর মধ্যে শীর্ষ তিনে আছে বাংলাদেশ। প্রতিবেশী ভারতও অনেক পেছনে বাংলাদেশের। ভারতে যেখানে প্রতি বছর দারিদ্র্যের হার ১ দশমিক ২ শতাংশ কমিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ ৩ দশমিক ২ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে এ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দারিদ্র্যের হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে। এই হার এখন ২৬ শতাংশের নিচে। চরম দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে নেমে হয়েছে ১৭ শতাংশেরও নিচে।

ভারতের নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তো প্রায়ই বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দেশের চেয়ে এগিয়ে গেছে ছোট্ট বদ্বীপ। কীভাবে এই গতিশীলতা সম্ভব হচ্ছে, তা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটা ধাঁধা। তারা এর নাম দিয়েছেন ‘দি বাংলাদেশ প্যারাডক্স।’ তাদের বিস্ময়ের কারণ এ দেশের সাধারণ মানুষ আসলে কৃষির মানুষ, মাটির মানুষ যারা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য জরিপে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে ভারত। বিশ্বের ১৩২টি দেশের ওপর জরিপ চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ‘সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইম্পারেটিভ’ সংস্থার সামাজিক উন্নয়ন সূচকে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান এবং নেপালের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। সামাজিক উন্নয়ন সূচকে দেখা যায়, বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে শিশুমৃত্যু এবং লিঙ্গ বৈষম্য। বেড়েছে গড় আয়ু, নারীর মর্যাদা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের হার।

শিশু বা নবজাতক মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশ দুই দশকে ব্যাপক অগ্রগতি দেখিয়েছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রতি এক হাজার নবজাতকের মধ্যে ৯৭ জনই মারা যেত। এখন তা কমে ৩০-এর কোটায় নেমেছে। ভারতে নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪৭। পাকিস্তানে এ হার ৫৯। দুই দশক আগে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি লাখে ৮০০ মা মারা যেতেন। তা এখন কমে দুইশর নিচে নেমেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও বাংলাদেশ ভালো করছে। স্বাধীনতার পর গড়ে ছয়টির বেশি সন্তান হতো যে দেশে সেখানে এখন মাথাপিছু সন্তানের সংখ্যা ২ দশমিক ৫টি। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সাফল্য দেখিয়ে বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ সম্মেলনের ভিত্তি ধরে ২০০০ সালে উন্নয়ন অধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা, শিক্ষার বহুমাত্রিকতা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং স্থায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ঘোষণার মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রার যাত্রা শুরু হয়। ২০০১ সালে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এমডিজিতে তাদের অংশগ্রহণ ঘোষণা করে।

বিগত কয়েক বছর ধরে প্রবৃদ্ধি নিয়মিত ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে। এমডিজিতে দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ১ দশমিক ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও অর্জন হয়েছে ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগ। পরিবেশ রক্ষায়ও সফল বাংলাদেশ। ১৯৯০ সালে দেশের বনচ্ছাদিত ভূমি ছিল ৯ দশমিক ০ শতাংশ ছিল। ২০১৪ সালে হয়েছে ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। একই সময়ে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী পদার্থের পরিমাণ ২০২ টন থেকে কমে ৬৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ হয়েছে। সংরক্ষিত ভূমি ও জলাশয় ০ দশমিক ৯১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১ দশমিক ৮১ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া ১৯৯০ সালে বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা ৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ থেকে কমে ৫ দশমিক ২৫ শতাংশ হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার ৯৭ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ উন্নত পানীয় জলের উৎস ব্যবহার করে এবং ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহার করে।

কৃষিতে সমৃদ্ধি তাক লাগিয়েছে বিশ্বকে

বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগসহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদিত হতো দুই টন। আর এখন উৎপাদন হচ্ছে হেক্টরপ্রতি চার টনেরও বেশি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের মোট ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। বর্তমান সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং দেশের পরিশ্রমী কৃষক ও মেধাবী কৃষিবিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে দেশের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বাংলাদেশ কোনো চাল আমদানি করেনি। বরং বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কায় চাল রপ্তানি শুরু করেছে।

বাংলাদেশে এখন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সবদিক থেকে বিশ্বের জন্য পথিকৃৎ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ৬৭টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবন করেছে ১৪টি ধানের জাত। আর ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলো। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে লবণসহিষ্ণু ৯টি, খরাসহিষ্ণু ২টি ও বন্যাসহিষ্ণু ৪টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন তারা। এ ছাড়া বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ পর্যন্ত ২৬টি জাত অবমুক্ত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছে। গত পাঁচ বছরে তারা ছয়টি জাত অবমুক্ত করেছে। আরো দুটি জাত অবমুক্তের অপেক্ষায় রয়েছে। গত বছর বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে এতগুলো প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনের দিক থেকেও বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষ। হেক্টরপ্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ আর মোট ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার হিসাব মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। গত এক যুগে দেশে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটে গেছে। এখন দেশে ৬০ ধরনের ও ২০০টি জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। এসব সবজির ৯০ শতাংশ বীজই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে। এ কৃষক পরিবারগুলোর প্রায় সবাই কমবেশি সবজি চাষ করেন। গত এক যুগে দেশে মাথাপিছু সবজির ভোগ বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। পাশাপাশি সবজি রপ্তানি করেও মিলছে বৈদেশিক মুদ্রা। গত এক বছরে শুধু সবজি রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ।

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হারে সবজি আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে বাংলাদেশে, বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে ২০ বছর আগে ১৯৯৪ সালে দেশে মাথাপিছু দৈনিক সবজি খাওয়া বা ভোগের পরিমাণ ছিল ৪২ গ্রাম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) হিসাবে ২০১৪ সালে দেশে মাথাপিছু সবজি ভোগের পরিমাণ ৭০ গ্রাম।

মাছ চাষেও ব্যাপক সাফল্য

মাছে-ভাতে বাঙালি কথাটির যথার্থ প্রমাণ দিতে পেরেছে বাংলাদেশ। গত চার দশকে ধীরে ধীরে মাছ চাষে দেশের সাফল্য উন্নত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। উন্নত ও কম সময়ে বড় হয় এমন প্রজাতির মাছ উৎপাদন করে দেশের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে দেশের মাছ চাষিরা। পাশাপাশি চিংড়ি উৎপাদন, কাঁকড়া চাষ করেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে অনেক পরিবার। চিংড়ি এখন শুধু অর্থকড়ি দ্রব্যই নয়, শিল্পও বটে। নোনা পানির অঞ্চল বলে পরিচিত দক্ষিণাঞ্চলে দিনকে দিন এই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। প্রতি বছর কয়েকশ কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার এই ছোট্ট দেশটি গত বছরও মিষ্টি পানিতে মাছ উৎপাদনে বিশ্বের পঞ্চম স্থানটি ধরে রেখেছে। গত আগস্টে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) তাদের কৃষিবিষয়ক বৈশ্বিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক ২০১৫ সালে এ তথ্য উল্লেখ করেছে।

২০১৪ সালে প্রকাশিত ‘দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার’ শীর্ষক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে ওই একই অবস্থানে ছিল। তবে ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ চাষের মাছ উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বের চতুর্থ স্থানে রয়েছে বলে উল্লেখ ছিল। বাংলাদেশ এখন মাছ চাষে শুধু স্বয়ংস¤পূর্ণই নয়, ১০ বছর ধরে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে। ২ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদন করে শীর্ষে রয়েছে চীন। এর পরেই আছে ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১৪টি মাছের নতুন জাত উদ্ভাবন এবং ৫০টি উন্নত প্রযুক্তি চাষিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনকে সৃজনশীলভাবে মাঠে প্রয়োগ করার দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অনুকরণীয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে মাছের ফলন যতটুকু পাচ্ছেন, চাষিরা খামারে তার চেয়ে বেশি পাচ্ছেন। এফএওর মতে, ২০২২ সাল পর্যন্ত বিশ্বের যে দেশগুলোতে মাছের চাষ সবচেয়ে বেশি বাড়বে, তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। মাছ চাষি ও বিজ্ঞানীদের এই যুগপৎ চেষ্টার ফলাফল হিসেবে দেশের মাছের উৎপাদন যেমন একদিকে বেড়েছে, অন্যদিকে বেশ কিছু মাছের দামও স্থিতিশীল রয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক বছরে দেশে রুই মাছের দাম তেমন বাড়েনি। বরং কই, পাঙ্গাশ, কাতলা ও চিংড়ির দাম কমেছে।

২০১২ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের জাতের শঙ্কর করে নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন। তারা পাবদা ও টেংরা মাছের নতুন চাষ পদ্ধতিও বের করেছেন। এই মাছগুলো এখন নদী ও বিল ছাড়াও কৃষকের খামারে উৎপাদিত হচ্ছে। তবে মাছ চাষে এই সাফল্য এসেছে সরকারের বড় ধরনের সহায়তা ছাড়াই। দেশের কৃষিঋণের মাত্র ১০ শতাংশ মৎস্য চাষিরা পেয়ে থাকেন। ধান বা পাট রাখার জন্য সরকারি গুদাম থাকলেও মৎস্য চাষিদের জন্য এখনো কোনো হিমাগার নেই। তার পরও মৎস্যখাতে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ বলছে এফএও।

দেশের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ফিশারিজ বিভাগ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাছ চাষের নতুন জাত ও উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া মৎস্যবিদরা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মৎস্য চাষিদের সহায়তা দিচ্ছেন। বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে, ২০১৪ সালে দেশে ৩৫ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এ বছর তা ৩৭ লাখ টন হবে বলে আশা করছে সংস্থাটি। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় এক লাখ টন চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি করে এবং ১২ হাজার টন মাছ আমদানি করে থাকে। দেশে মাছের উৎপাদন ও চাহিদা এখন প্রায় সমান সমান।

শিক্ষাখাতেও পিছিয়ে নেই দেশ

শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। একাত্তরে সাক্ষরতার হার যেখানে ছিল ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। সেখানে এই হার এখন ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার হার ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। ৮০ শতাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিত। আজ শিক্ষিত ৫০ শতাংশেরও বেশি নারী। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন সবার ওপরে। দশ বছর আগে যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৬১ শতাংশ, সেখানে এখন বিদ্যালয়মুখী প্রায় শতভাগ শিশু। এই সময়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্কুলে মোট ভর্তির হারে শতভাগসহ অন্য শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ৬২ শতাংশ, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ৪৪ এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশে। সংস্থাটি বলেছে, শিক্ষাখাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। কেবল বিশ্বব্যাংক নয়, সব হিসাবেই দেখা যায়, গত কয়েক বছরে শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিকের অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি।

‘প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, একাত্তরে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ ভাগ। ১৯৭৪ সালে ছিল ২৫ ভাগ। ১৯৯১ সালে ৩৫ ভাগ, ২০০১ সালে ৪৭ দশমিক ৯ ভাগ, ২০০৩ সালে ৬৫ ভাগ, ২০০৮ সালে ৪৮ ভাগ, ২০০৯ সালে ৫৩ ভাগ এবং ২০১১ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৬২ দশমিক ৬৬ শতাংশে। আর এখন এই হার ৭০ দশমিক ৭১ শতাংশেরও বেশি। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষার ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ বলেছেন, দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪টি। এছাড়া সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে অসংখ্য মক্তব, হাফেজি, বেসরকারি ইবতেদায়ি ও কওমি মাদরাসা। সারা দেশের ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে ৩ কোটি ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৪৯১ জন শিক্ষার্থী, যা বিশ্বের বহু দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। গত কয়েক বছরের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বেড়েছে মাদরাসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য পৃথক বোর্ড হয়েছে।

বেড়েছে মেডিকেল শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। আইন পেশায় শিক্ষার হারও বেড়েছে সমানতালে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল চারটি। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট। কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিল না। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯টি। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ। আর এই মুহূর্তে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২২ লাখের ওপরে।

পোশাকখাতে ‘সুবর্ণজয়ন্তী’র অপেক্ষা

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শিল্পায়নে সবচেয়ে বিকাশমান তৈরি পোশাকখাত। এ খাতে লাখ লাখ বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। ভাগ্যের চাকা ফিরেছে অসহায়, দরিদ্র পরিবারে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উন্নত বিশ্বে দেশকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ব্যাপক সুনামও অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক বিশ্বে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বছর উদযাপন হবে আগামী ২০২১ সালে। ওই বছরই তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৫০ বিলিয়ন বা পাঁচ হাজার কোটি মার্কিন ডলার আয় করতে চায় পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তাদের মতে, বিজিএমইএ ৫০ বিলিয়ন ডলার আয়ের টার্গেট দিয়েছে গত বছর। ওই বছর পোশাকখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আর পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ। যদিও ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার আয়ের জন্য প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন ১৩ শতাংশ। এতে গত দুই অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বিজিএমইএ। এভাবে প্রতিবছর টার্গেট থেকে পিছিয়ে গেলে ২০২১ সালে পাঁচ হাজার কোটি মার্কিন ডলার আয় অনেকটাই অনিশ্চিত হবে বলে মনে করছেন তারা।

প্রবৃদ্ধির এই ঘাটতির জন্য বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকেই দায়ী করে বিজিএমইএর সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, এজন্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রচুর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন। এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রামের চার লেনের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে শিল্প-কারখানাগুলোতে গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা বাড়াতে হবে। আর এসব হলেই কেবল ২০২১ সালে পাঁচ হাজার কোটি মার্কিন ডলার আয় সম্ভব হবে। এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জে যে গার্মেন্ট পল্লী হচ্ছে তা ২ থেকে ৪ বছরের মধ্যে স্থানান্তরিত করতে হলে গার্মেন্ট মালিকদের খরচ বেড়ে যাবে। যার প্রভাব এই টার্গেট অর্জনে পড়বে। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এগুতে হবে বলে জানান শহীদুল্লাহ আজিম।

এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বর্তমান বিশ্ববাজারে অন্যান্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ঘাটতি পূরণ করে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছা চ্যালেঞ্জ হবে। তবে প্রবৃদ্ধি অর্জনে কিছু আশার বাণী শোনান এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, এই জন্য উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি আরো ভালো পণ্য রপ্তানি করতে হবে। কমপ্লায়েন্স লেভেলের উন্নয়ন করতে হবে। তৈরি পোশাকখাতে যে সংস্কার হচ্ছে বিদেশিদের কাছে এই ইতিবাচক বার্তাটি বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেন, পোশাকখাতের জন্য আরো বাজার তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, জাপান, রাশিয়া এবং আফ্রিকাতে বাজার সৃষ্টি করতে হবে। এ ছাড়া পোশাক তৈরির জন্য কাঁচামালে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনি জটিলতা দূর করতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

এদিকে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছানোর আগে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমেরিকান এবং ইউরোপীয় ক্রেতাদের দুটি জোট অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স এমন অভিযোগ করে আসছে বিজিএমইএ এবং সরকার। এ দুটি সংগঠন এদেশে কারখানার নিরাপত্তার বিষয়টি না দেখে কাজ করছে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে। ফলে ওঠে আসছে না এ খাতে উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো নাজনীন আহমেদ বলেন, পোশাক রপ্তানিতে ৫০ বিলিয়ন ডলার আয় উচ্চাকাক্সক্ষা হলেও অসম্ভব নয়। তবে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ‘৫০ বিলিয়ন ডলার আয় করতে হলে আমাদের দুটি বিষয়ের উন্নয়ন প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে স্থিতিশীলতা যা আমাদের ইমেজ নষ্ট করছে, আরেকটি হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। অবকাঠামোগত উন্নয়নে জ্বালানি-বিদ্যুৎ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবহনের জন্য প্রয়োজন বন্দর নির্মাণ।’

ইলেকট্রনিক্স শিল্পেও মন দিয়েছে বিনিয়োগকারীরা

পোশাক খাত ছাড়াও নানা শিল্পেরও বিনিয়োগ করছে দেশের বিনিয়োগকারীরা। ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, মোটর ফ্যান তৈরি করেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। আমদানি বিকল্প ইলেকট্রনিক্স পণ্য তৈরিতে এসেছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। যারা দেশের বাজারের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানিও করছে। বিগত কয়েক বছরে ওয়ালটন, যমুনা, মাই ওয়ান, বিআরবি ক্যাবল, প্যারাডাইস ক্যাবলসহ অনেক প্রতিষ্ঠান প্রচুর বিনিয়োগ করেছে দেশের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স খাতে।

কপারের মতো উন্নত কাঁচামাল দিয়ে আন্তর্জাতিক মানের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুত করে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। এই খাতটিকে বর্তমানে দেশের ব্যাপক সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচনা করছে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী অর্থবছরে চীনের সমান প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশের। কিন্তু ব্যাপক সম্ভাবনাময় এ শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা কর্মসংস্থান এবং শিল্প বিনিয়োগে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। জাহাজ নির্মাণের মতো ভারী শিল্পও চালু হয়েছে। বলা হচ্ছে, সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে পোশাক খাতের পর বৈদেশিক আয়ের একটি বড় খাত হতে যাচ্ছে এই শিল্প। নৌবাহিনীর একাধিক যুদ্ধ জাহাজ এখন নির্মিত হয়েছে দেশেই। তৈরির পথে আরও কয়েকটি। বিদেশি অর্ডারও আসছে বাংলাদেশে।

নারীর ক্ষমতায়নে দৃষ্টান্ত

আন্তর্জাতিক বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর উন্নয়নের সহযাত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে যুগ যুগ ধরে। এ থেকে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ক্ষেত্রে নারী আজ অধিষ্ঠিত হয়েছে আপন মর্যাদায়। নারীরা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেলে ধরছে মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে। নারীর পরিচয় এখন শুধু ঘরকন্না নয়, পুরুষের মতো তারাও আজ কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশকে পৃথিবীতে আরেকটি পরিচয় এনে দিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আজ অনেক দেশই অনুসরণীয় বলে মনে করে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের সরকারপ্রধান এবং বিরোধী দলের প্রধান উভয়ই হলেন নারী। মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত আছেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রধান হিসেবেও বাংলাদেশে নারীদের স্থান দেখা যায়।

বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়ন, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন, ভোটের হিসাবে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ, পোশাক রপ্তানিতে প্রথম সারিতে স্থানলাভ ইত্যাদির সবকটির পেছনেই নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বলা যায় স্বাধীনতার পর থেকে নারীরা এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে মাত্র ৫ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান সংসদে সর্বমোট ৬৯ জন নারী সংসদ সদস্য নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা ও স্পিকার প্রত্যেকেই নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ বলছে, দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র তৈরি পোশাক খাতের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী।

দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী। নানা প্রতিকূলতা, বাধা ডিঙিয়ে তারা এখন কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীর ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে নজির রয়েছে। বর্তমান নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিধায় এটি এখন আর নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্য নয়। যেকোনো রাষ্ট্র তথা বিশ্বে মুখোমুখি এমন সব সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

কেবল আন্তর্জাতিক পরিসরে নয়, বাংলাদেশ ও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে যেকোনো নীতিনির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

নারীর প্রতি সব বৈষম্য বিলোপ (ঈঊউঅড) সনদে দস্তখতকারী দেশ হিসেবে ‘বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন নীতিমালা’ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘দারিদ্র্যবিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভাতাকেন্দ্রিক স্বপ্ন প্যাকেজ’ দেশের ৭টি বিভাগে ১০টি উপজেলায় নীরব অথচ দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করছে। যেখানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘ডর্প’-এর সমন্বয় ও সহযোগিতা রয়েছে। নারীরা ‘মা-সংসদ’ গঠন করে সহায়ক হিসেবে জনগণের অংশীদারিত্বমূলক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করছে। এতে সরাসরি অংশগ্রহণভিত্তিক নারী উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

খেলাধুলাতেও আছে ঈর্ষণীয় সাফল্য

অর্থনৈতিক, সামাজিক সমৃদ্ধিই নয়, খেলাধুলাতেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নিজেদের নৈপুণ্য দেখিয়ে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জায়গা করে নিয়েছে দেশের ক্রিকেটাররা। বিশ্বক্রিকেটের পরাশক্তি হিসেবে বিবেচিত দলগুলোর একটিকেও ছাড় দেয়নি উইলো হাতের সৈনিকরা। বরং দিন যত যাচ্ছে নতুন চমক নিয়ে সামনে আসছে ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি, ওয়ান ডে এবং টেস্ট তিন ক্ষেত্রে বিশ্বঅলরাউন্ডার বাংলাদেশ দলের সাকিব আল হাসান। মাশরাফি, মুশফিক, তামিম, নাসির হোসেন, সৌম্য সরকার এবং সর্বশেষ মুস্তাফিজের মতো বিশ্বমানের খেলোয়াড়রা তো আছেনই। বাংলাদেশ ক্রিকেটের বর্তমান এই দলটি বিশ্বকাপ জয়েরও স্বপ্ন দেখে। এই সক্ষমতা ও সাধ্য তাদের আছে, ক্রিকেটবোদ্ধারা এমনটাই মনে করেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারী ক্রিকেটাররাও পিছিয়ে নেই। তারাও ধীরে ধীরে বিশ্বক্রিকেটে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করছে।- সাপ্তাহিক এই সময়-এর সৌজন্যে।