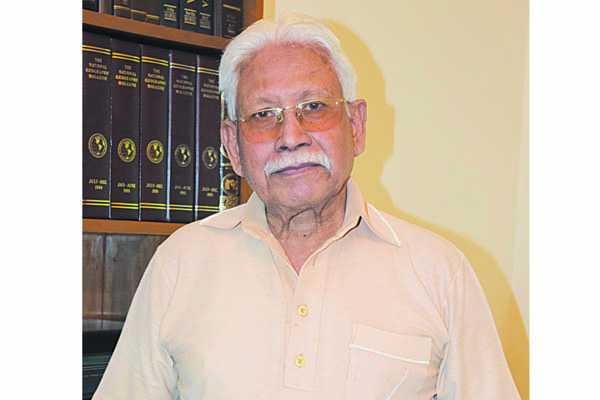

পরিপাটি চুলে লেগেছে ধূসর ছোঁয়া। মুখেও বয়সের ছাপ। দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা হয়ে এলেও স্মৃতিগুলো এখনও অমলীন। ৮০’র কোটায় বয়স এসে থমকে গেছে বীর মুক্তিযোদ্ধার হিম্মতের কাছে। যেন এখনও সেই যুবক মুক্তিযোদ্ধাই রয়ে গেছেন। ৪৪ বছর আগের রণারঙ্গনের গল্প শুনতে গিয়ে যেন সেদিনের কথাই বলছেন। চোখের সামনে সব জীবন্ত ছবির মতো ফুটে উঠছিল তার বলার অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় ৩ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) কে এম সফিউল্লাহর বীরত্বের কথা অজানা নয় কারো। বীর উত্তম স্বীকৃতিও মিলেছে। মুক্তিযুদ্ধে যখন গিয়েছিলেন তখন তিনি মেজর। কিন্তু রণাঙ্গনে অসামান্য মেধা, বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে মুক্তিযুদ্ধের পর এসে গোটা সেনাবাহিনীকে সাজানোর দায়িত্ব পান তিনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে গড়েছেন নিজের দক্ষতায়। ‘সেনাবাহিনী তৈরি করতে গিয়ে আমার ছোট মেয়েকে প্রায় এক বছর জেগে থাকতে দেখিনি। সকালে চলে আসতাম যখন সে ঘুমিয়ে থাকত। আর ফিরতাম অনেক রাতে, তখনও সে ঘুমিয়ে থাকত।’ বলছিলেন তিনি। যেই বাহিনীর জন্য এত করলেন সেখান থেকে বিদায়টা মসৃণ হয়নি। পঁচাত্তর পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। এরপর বিদেশে বাংলাদেশি হাইকমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৬ বছর। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সংসদ সদস্যও হয়েছিলেন। তবে রাজনীতিতে পুরোপুরি সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাকে।

সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানের বাসায় সাবেক সেনাপ্রধান সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের চেয়ারম্যান কে এম সফিউল্লাহর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়। যেখানে উঠে এসেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা-সৈনিকদের মধ্যে কীভাবে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল। ৭ মার্চের ভাষণ কীভাবে উদ্বেলিত করেছিল তাদের সে কথাও সুধালেন মুক্তিযুদ্ধের ৪৪ বছর পার করে। বলছিলেন, ‘আমি তখন টাঙ্গাইলে। হঠাৎ করে বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। বঙ্গবন্ধু কী সত্যি সত্যিই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, আর দিয়ে থাকলে ঢাকার পরিস্থিতি কী? যদি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা নাই দিয়ে থাকেন তাহলে এই প্রচার বন্ধ হলো কেন? এদিকে আমার সৈন্যরা বিদ্রোহ করার জন্য তখনই প্রস্তুত। আমি তাদের এই বলে শান্ত করি যে, ঢাকার খবর না জেনে আমাদের কিছু করা ঠিক হবে না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পরের দিন প্রচার হয় এবং সেই প্রচারিত ভাষণেই আমরা সমস্ত নির্দেশনা খুঁজে পাই।’

মুখোমুখি যুদ্ধের রোমহর্ষক বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি। অস্ত্রের মুখ থেকে বেঁচে যাওয়ার কাহিনি বলতে গিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছিলেন বারবার। ‘বিদ্রোহের শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড সে কথা আমাদের কারোই অজানা ছিল না। আজ যদি বাংলাদেশ স্বাধীন না হতো তাহলে হয়ত এতদিনে মাটির সঙ্গে হাড়গোড় মিশে যেত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছি’, বললেন তিনি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হাবিবুল্লাহ ফাহাদ

আপনি জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

আমার জন্ম নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সালে। আমার বাবা রূপগঞ্জে আসেন। আবার দাদার বাড়ি ছিল নোয়াখালী। আমরা তিন ভাই, চার বোন। বাবা কাজী মৌলভি মো. আব্দুল হামিদ। মা রজ্জব বানু। আমার দাদা-নানা সবার বাড়িই নোয়াখালীর রায়পুরায়। আমার বাবা কিন্তু সময় মতো বিয়েও করতে পারেননি ব্রিটিশদের কারণে। বিদ্রোহী বলে কঠিন নজরদারির মধ্যে রাখেন। সম্ভবত বাবার রক্ত আমার শরীরে বইছে বলেই একাত্তরে বিদ্রোহ করেছিলাম হা...হা...হা।

আপনার শৈশবের স্মৃতি কি মনে আছে?

শৈশবের অনেক ঘটনাই মনে পড়ে। আমার বাবা কিন্তু পড়াশোনা করেছেন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। ওখান থেকে পান করার পর সেখানেই একটা কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। রিপনস কলেজের অ্যারাবিক এবং পার্সিয়ান ভাষার শিক্ষক ছিলেন। একটা মসজিদের খতিবও ছিলেন। ওই সময় ব্রিটিশ সরকার তাকে বলেছিল, শুক্রবারের খুতবাতে রাণী ভিক্টোরিয়ার নাম বলার। তিনি তা বলেননি। তাই তাকে কলকাতা থেকে বার্মায় (মিয়ানমারে) পাঠিয়ে দেয়। বার্মা থেকে ফিরে এলে ইরানে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ফিরে এসে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বাড়ি করে। প্রথম মুন্সিগঞ্জের একটু দক্ষিণে লৌহজংয়ে পদ্মার পাড়ে বাড়ি করেছিল। কিন্তু পদ্মা নদী তার বাড়িঘর নিয়ে গেছে। তিনি নদীর পাড় পছন্দ করতেন। রূপগঞ্জে এসেও বাড়ি করলেন নদীর পাড়েই। সত্যি কথা বলতে কী, তখন হিন্দুদের প্রতাপ এত বেশি ছিল যে, মুসলমানরা স্কুলে পড়তে পারত না।

পরে আপনারা ভর্তি হয়েছিলেন কীভাবে?

আমার বড় ভাই আর আমাকে মুড়াপাড়া স্কুলে ভর্তি করার জন্য বাবা নারায়ণগঞ্জ থেকে ব্রিটিশ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এনেছিলেন। এটা ১৯৪৩ সালের কথা। তিনি এসে আমাদের ভর্তি করিয়ে দেন। ওই স্কুলেই আমি পড়াশোনা করেছি। আমার ছোট ভাইও সেখানে পড়েছে। রূপগঞ্জের জমিদার জগদীশ ব্যানার্জির বাড়ির সামনের রাস্তাটার প্রায় এক কিলোমিটারের মতো রাস্তার দুই পাশে ঝাউ গাছ। রাস্তার মধ্যে লাল ইটা। দুই পাশে ট্রেনের পোড়া কয়লা দিয়ে কার্পেটের মতো বানানো। ওই রাস্তার ওপর দিয়ে মুসলমানরা ছাতি মাথায় বা জুতা পায়ে দিয়ে যেতে পারত না। জুতা নিতে হতো হাতে। আর ছাতি বগলে। ’৪৭ সালের পরে জগদীশ খানের বাড়ি হলো বোস্টন জেল। অল্প বয়সী কয়েদিদের ওখানে রাখা হতো। ’৭১ সালের পরে আমি তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে টঙ্গীতে আনলাম বোস্টন জেলটি। যেটা এখন কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র।

পরে তো জগদীশ ব্যানার্জির বাড়িটি কলেজ হয়েছিল...

তার বাড়িটাকে কলেজ করলাম। মুড়াপাড়ায় বড় কলেজটাই জগদীশ ব্যানার্জির বাড়িতে। আমিও ওখানেরই ছাত্র। তখন এটার নাম ছিল মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল। পরে ’৭২ সালে মুড়াপাড়া কলেজ হয়। ’৭১ সালের আগ পর্যন্ত তো এটা ছিল বোস্টন জেল। এখন কলেজটার পাশেই হাইস্কুলটা আছে।

মুড়াপাড়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক শেষ করে কোন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন?

ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি মুন্সিগঞ্জের হরোগঙ্গা কলেজ থেকে। আমি ঢাকা কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু হোস্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে ঢাকা কলেজ ছেড়ে হরোগঙ্গা কলেজে ভর্তি হই। হা...হা...হা...। তবে কলেজ জীবনে আমি হকি খেলতাম। এটা নিয়ে আমার আগ্রহ বেশি ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা ইলিয়াস ছিল আমার ক্লাসমেট।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন কবে?

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েই আমি ১৯৫২ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেই। প্রথম আমি ক্যান্ডিডেট ছিলাম এয়ারফোর্সের। ইন্টারভিউয়ের পরে আমাকে জানাল, তোমাকে এখন এয়ারফোর্সে দিতে পারছি না। তুমি যদি আর্মিতে যেতে চাও তাহলে যোগ দাও। শেষ পর্যন্ত আর্মিতেই যোগ দিলাম। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে, স্টাফে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ছিলাম। অল্প বয়সে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এর আগে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ কোয়েটা থেকে পিএসসি অর্জন করি।

’৫২ সালে আপনি যখন সেনাবাহিনীতে গেলেন তখন তো ভাষা আন্দোলন চলছিল...

সত্যি কথা বলতে কি আমাকে ভীরুই মনে করতে পারো। তবে ভাষা আন্দোলনের শুরুর দিকের অনেক সভা-সমাবেশ, মিছিলে ছিলাম। কিন্তু অতটা খোলামেলা ছিলাম না। কারণ, যদি পাকিস্তানিরা জানতে পারে তাহলে আমাকে সেনাবাহিনী থেকে বাদ দিয়ে দেবে।

সেনাবাহিনীতে যোগদানটা কি ২১ ফেব্রুয়ারির আগে ছিল, না পরে?

২১ ফেব্রুয়ারির পরে যোগ দিয়েছি।

২১ ফেব্রুয়ারি কোথায় ছিলেন?

ওই দিন আমি মুন্সিগঞ্জে ছিলাম।

ভাষা আন্দোলনের কোনো স্মৃতি আপনার মনে আছে?

ওই সময়টার স্মৃতি খুব একটা মনে নেই। কারণ, আমি তখন পাকিস্তানে চলে গেছি। আর পাকিস্তানি পত্রপত্রিকাতে তো এসব নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। যে কারণে জানার সুযোগও কম ছিল।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরের কথা বলুন। কীভাবে শুরু করলেন কর্মজীবন?

সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে ছিলাম আড়াই বছর। কমিশন পাওয়ার পর ছিল, চয়েজ (পছন্দ) দেওয়া হয়, তুমি কোথায় যেতে চাও। আমি চয়েজে শুধু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে পোস্টিং করা হলো পাঞ্জাব রেজিমেন্টে। সেখান থেকে দুই বছর পর আমাকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে বদলি করা হয় ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এটাই আমার স্থায়ী ব্যাটালিয়ন। যেহেতু আগেই আমার চয়েজ দেওয়া ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তাই পরে সেখানেই পোস্টিং দেয়। বলা হয়, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দুর্বল তাই সেখানে একটি পুরনো ব্যাটালিয়ন পাঠানো হলো। তার মানে হচ্ছে, আমাদেরকে মানুষ করে পাঠানোর চিন্তা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ব্যাটালিয়নসহ চাপে ছিলাম দুই বছর। সেখান থেকে বাংলাদেশে পোস্টিং হলো তখন জিএসকিউতে স্টাফ ক্যাপ্টেন হিসেবে এমএস ব্রাঞ্চে। ওইখানে জেনারেল ওসমানীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন ডিএমও।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের অবস্থান কেমন ছিল?

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তো দূরের কথা বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে কোনো জায়গা ছিল না। এর প্রধান কারণ হল ব্রিটিশরা কখনো চায়নি বাঙালিরা সেনাবাহিনীতে থাকুক। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হেড কোয়ার্টার ছিল ফোর্ট উইলিয়ামে। ফোর্ট উইলিয়ামে কিন্তু প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ওখানে যে ব্যাটালিয়ন ছিল তার নাম বেঙ্গল লান্সার্স। এর সৈন্যদের ৯০ ভাগই ছিল বাঙালি। মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশ আমাদের দেশ এখানে তোমরা (ব্রিটিশরা) নেতৃত্ব দেওয়ার কে? ওই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশরা কিন্তু লন্ডন থেকে ফোর্স আনেনি, ভারতীয় সৈন্য দিয়েই দমন করেছে। ওই সময় ব্রিটিশরা যাওয়ার আগে বাঙালিদের ফাঁসি অথবা গুলি করে মেরেছে। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল বাঙালিরা বিশ্বাসঘাতক, তারা যুদ্ধ করতে জানে না; এমন কিছু আরকি। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সময় বাঙালি কোনো রেজিমেন্ট ছিল না।

তাহলে কারা ছিল?

সব ছিল বাংলাদেশের পশ্চিম দিকে যত জায়গা আছে ওই এলাকার। বাঙালিরা সেনাবাহিনীতে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের কিছু বাঙালি অফিসারের দরকার হয়ে গেল। দরকারটা হলো, তারা যদি বার্মার সামনাসামনি যুদ্ধ করতে চায় তাহলে পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব দিকে যেতে হলে রাস্তাঘাটের দরকার ছিল। কিন্তু মানুষ পাবে কোথায়? তখন বাঙালিদের নিয়ে রাস্তাঘাট করার কাজে লাগায়। তাদেরকে বলা হয়েছিল পাইওনিয়ার কোর। ১৯৪৭ সালের পরে এই পাইওনিয়ার কোরের লোকগুলো বেশি হয়ে যায়।

পরে এদের কী করা হয়?

পাকিস্তানিরা এই লোকগুলোকে এক সাথে রাখার জন্য একটা ব্যাটালিয়ন করে, ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এটা হয় ১৯৪৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এরপর আরেকটা ব্যাটালিয়ন ( সেকেন্ড বেঙ্গল) হয় সেটা ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই দুইটা ব্যাটালিয়ন ছিল। যে দেশের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ হল বাঙালি, সেই বাঙালিদের জায়গা ছিল না পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৬২ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয় ওই সময় বাঙালিদের দুইটি ব্যাটালিয়ন ছিল। এই দুইটা কিন্তু এক জায়গাতে রাখেনি। একটা রেখেছিল পূর্ব পাকিস্তান আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তানে। যেন তাদের মধ্যে যোগাযোগও না হয়। ’৬২ সালে ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল ছিল লাহোর বদিয়ার সেক্টরে। পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধে যদি কেউ ভালো করে থাকে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট বেঙ্গল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটাই ব্যাটালিয়ন যেটা নাকি সর্বোচ্চ গ্যালেন্টারি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট বেঙ্গল। তার আশপাশে পাকিস্তানের পাঞ্জাবি ব্যাটালিয়ন ছিল তারা পালিয়ে গেছে। কিন্তু ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল পালায়নি।

মুক্তযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল যে এমন দাঁড়াবে তা কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনও ধারণাও করেনি। আর তারা যদি এটা বুঝতে পারত তাহলে হয়ত নির্বাচনই দিত না। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরপরই তারা পরিকল্পনা করতে থাকে কীভাবে বাঙালিদের সরকার গঠনে বাধা দেওয়া যায়। তারা বল প্রয়োগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই ’৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অবাঙালি সেনা এনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। তারা ভেবেছিল অস্ত্রবলেই তারা বাঙালিদের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করতে পারবে। টিক্কা খান তখন এমন উক্তিও করেছিল যে, এরাব সব সবহ ধহফ বিধঢ়ড়হ ধহফ ও রিষষ পৎঁংয ঃযব ইধহমষধফবংযর রিঃযরহ ৪৮ যড়ঁৎং. আমাকে সৈন্য ও অস্ত্র দাও আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালিদের স্বপ্ন চুরমার করে দেব। কিন্তু ঐব যধফ ঃড় ংধিষষড়ি যরং ড়হি ড়িৎফং যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই সে বাংলাদেশ থেকে পালিয়েছিল।

এই রকম দাম্ভিকতার কারণ কী ছিল?

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তখন নিরস্ত্র বাঙালিদের কোনো গনার মধ্যেই ধরেনি। তারা শুধু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সশস্ত্র বাঙালিদের নিয়েই শঙ্কিত ছিল। সেই সব সশস্ত্র লোকদের মধ্যে ছিল পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন রেজিমেন্ট। যার সর্বমোট লোকসংখ্যা ছিল খুব বেশি হলে চার হাজার, ইস্ট বেঙ্গল সেন্টারে প্রশিক্ষণরত প্রায় আড়াই হাজার; আট থেকে দশ হাজার ইপিআরের বাঙালি সৈন্য এবং দশ থেকে বার হাজার পুলিশ। সশস্ত্র বাঙালি বলতে এই ছিল লোক সংখ্যা, যা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি হিসেবে ধরা যায়। এই সশস্ত্র শক্তি তখন যদি কোনো এক জায়গায় থাকত কিংবা একত্রিত করা যেত তা হলে নিশ্চয়ই সেই শক্তি পাকিস্তানিদের জন্য দারুণ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এই শক্তিকে তখন একত্রিত করা সম্ভব ছিল না। কারণ পাকিস্তানিরা প্রত্যেকটি বাঙালি ইউনিটকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে দূর-দূরান্তে নিয়োগ করে রেখেছিল। যাতে করে প্রত্যেকটি ইউনিটই এককভাবে শক্তিশালী থাকতে না পারে।

পাকিস্তানিরা তো এক পর্যায়ে আপনাদের অবিশ্বাস করতে শুরু করল...

আমাদের ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানিরা তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি সেনানিবাসে উর্দু ভাষী সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। পাকিস্তানিদের এই প্রস্তুতি শুরু হয় ’৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই। ইতোমধ্যে আমরা যারা বাঙালি আমরা তখন উর্দুভাষী পাকিস্তানিদের কাছে বোধহয় বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ ঢাকাতে তখন যেসব কনফারেন্স হতো সে সব কনফারেন্সে বাঙালি অফিসারদের ডাকা হতো না। বরঞ্চ আমাদের অধীনের উর্দুভাষী জুনিয়র অফিসারদেরকে সেইসব কনফারেন্সে ডাকা হতো। বাঙালি অফিসারদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া শুরু হয়। সেই সময় ঢাকা ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর ছিল মেজর খালেদ। খালেদকে ২৫ মার্চের আগেই ব্রিগেড মেজর থেকে সরিয়ে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি করা হয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকার কারণে এই ব্যাটালিয়নটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

আপনি জয়দেবপুরে থাকতেই কি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ছোট ছোট ভাগ করা হয়?

আমি ছিলাম জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ২৭ ফেব্রুয়ারিতেই আমার ব্যাটালিয়নকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এই ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানিকে পাঠান হয় ময়মনসিংহে। অপর কোম্পানি টাঙ্গাইলে। আমাকে এই দুটি কোম্পানির অধিনায়ক করে টাঙ্গাইলে রাখা হয়। আমার হেড কোয়ার্টার হয় টাঙ্গাইলে। আমার জন্য নির্দেশ ছিল ভারত যদি ময়মনসিংহ দিক থেকে আক্রমণ চালায় তাহলে আমি যেন সেই দুই কোম্পানি নিয়ে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে যাই। দুই কোম্পানি দিয়ে ভারতের আক্রমণ প্রতিহত করা প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে। পাকিস্তানিরাও আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে খুশি এবং আমরাও বুঝে নিয়েছি এটা কেন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ আমার ব্যাটালিয়ন যাতে একসাথে থাকতে না পারে সেই জন্যই ছিল এ ব্যবস্থা।

আপনার সঙ্গে মার্চের দিকে খালেদ মোশাররফের দেখা হয়েছিল?

১ মার্চ খালেদ ঢাকা সেনানিবাসে আমার বাসায় আসে। খালেদ তখন ঢাকা ব্রিগেডের বিএম (ব্রিগেড মেজর)। সে আমাকে বলতে এসেছিল বাঙালি সশস্ত্র সৈনিকদের নিরস্ত্র করার এক পরিকল্পনা চলছে। সে আমার কাছে জানতে চায় তাই যদি হয় তাহলে আমাদের কী করণীয় আছে। আমি তখন তাকে বলেছিলাম ‘অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছি অস্ত্র পরিচালনার জন্য, অস্ত্র সমর্পণের জন্য নয়।’ আমার নিরস্ত্র করতে হলে তাদের বলপ্রয়োগ করতে হবে। স্বেচ্ছায় আমি অস্ত্র দিয়ে দিচ্ছি না। সেদিন খালেদ বলেছিল, আমি তোমার কাছ থেকে এই উত্তর পাব আশা করেই এসেছিলাম, আর আমিও তোমার সাথে একমত। এর পরপরই আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কেন?

ইয়াহিয়া খান আগে থেকে ঠিক করা সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এই সিদ্ধান্ত জনগণ মেনে নিতে পারেনি। তাই পুরো বাঙালি জাতি প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু সেদিন ইয়াহিয়া খানের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য আহ্বান জানান এবং হুঁশিয়ার করে দেন যে, এর থেকে সৃষ্ট পরিস্থিতির দায়ভার তাকেই নিতে হবে। ইয়াহিয়ার কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না পেয়ে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই ডাকে পুরো বাঙালি জাতি সাড়া দেয়। সেদিন থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের একচ্ছত্র সম্রাট। রাষ্ট্র পরিচালনা সেদিন থেকেই শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে।

আপনারা কি অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিতে পেরেছিলেন?

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের আয়ত্তে ছিল শুধুমাত্রা অবাঙালি সেনা ছাউনিগুলো। আমরা যারা তখন সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলাম আমাদের অবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত নাজুক। আমরা না পারছিলাম সরকারকে সমর্থন করতে আর না পারছিলাম অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে। সেই একাত্মতা প্রকাশ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। তাই আমরা এই নাজুক পরিস্থিতিতে কোন পথে পা রাখব এই সিদ্ধান্তে আসতে আমরা ছিলাম দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা যে মৃত্যুদ- তা আমাদের অজানা ছিল না। আমরা তখন জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন। চিন্তা-ভাবনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা বিদ্রোহ করব কিন্তু দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। এই মতো সিদ্ধান্ত নিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করিনি। সেই শক্তি ছিল বঙ্গবন্ধু এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। আমরা স্থির করেছিলাম যে, আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব এবং সময়মতো আমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করব।

বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর কে কোথায়?

আমরা ব্যাটালিয়নের কথা তো আগেই বলেছি। ১ম ইস্ট বেঙ্গল যশোর থেকে প্রায় ৩০ মাইল বাইরে গ্রীষ্মকালীন সামরিক প্রশিক্ষণ করছিল। ৩য় ইস্ট বেঙ্গল ছিল রংপুরের সাইদপুরে। তার একটি কোম্পানি পাঠানো হয় ফুলবাড়ীতে আর এক কোম্পানি ঘোড়াঘাট। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল ছিল কুমিল্লাতে, তার দুই কোম্পানি পাঠানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং পরবর্তীতে আর এক কোম্পানি দিয়ে খালেদকে পাঠানো হয় শমসেরনগরে। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা অংশ চলে যায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ব্যাটালিয়নটি পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য চট্টগ্রামের ষোলশহরে অপেক্ষা করছিল। ইপিআরের প্রায় সবাই সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে। অল্প কিছু সৈন্য ছিল ঢাকা হেড কোয়ার্টারে। এই তো ছিল বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থা। কিন্তু তার বিপরীতে চিটাগাং ছাড়া প্রত্যেকটি ছাউনিতে উর্দুভাষী সৈনিকদের অবস্থা ছিল খুব বেশি। ২৫ মার্চের মধ্যে প্রত্যেকটি ছাউনিতে বাঙালি-পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে অনুপাত ছিল কোথাও একজন বাঙালির বিপরীতে তিনজন পাকিস্তানি, কোথাও একজন বাঙালি চারজন পাকিস্তানি এবং কোথাও একজন বাঙালির বিপরীতে ছয়জন পাকিস্তানি। কোথাও ব্যবধান আরও বেশি। এই অবস্থাতেই আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। যদিও পাকিস্তানিরা সৈন্য সংখ্যায় অস্ত্রশস্ত্রে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু আমাদের মনোবল ছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং জনগণ ছিল আমাদের সঙ্গে। তাই আমরা কখনও তাদেরকে ভয় পেতাম না।

টাঙ্গাইলে আপনার হেডকোয়ার্টারে কালো পতাকা তোলা হয়েছিল...

৩ মার্চ আমি আমার হেডকোয়ার্টার টাঙ্গাইলে ছিলাম সেদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা আমার হেডকোয়ার্টারে কালো পতাকা উত্তোলন করতে আসে। যা করতে আমি বাধা দেইনি। আমার হেডকোয়ার্টারে তখন দুইজন পাকিস্তানি অফিসার ছিল। তারা এর প্রতিবাদ করে এবং আমার কাছে আসে। আমি তখন তাদের বলেছিলাম অস্ত্রের দ্বারা বলপ্রয়োগ না করে তোমরা যদি তাদের বাধা দিতে পার তাহলে দাও। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে তারা আর কোনো কথাই বলেনি। এই কোম্পানির বাঙালি সদস্যরা কিন্তু এই পরিস্থিতি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছিল। সেদিন টাঙ্গাইলে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক জনসমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে বলেন, আগামী ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং এই পতাকাই হবে সেই স্বাধীন বাংলার পতাকা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি কী ছিল?

আমরা অপেক্ষায় ছিলাম ৭ মার্চের। ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে সেদিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য খুব কম হলেও ৮০ থেকে ৯০ লাখ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সেদিন ঢাকা সেনা ছাউনিতে বেশ তৎপরতা ছিল। টিক্কা খান সেনা ছাউনির একপাশে বসে সব কিছু পর্যালোচনা করে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে রাখার পরিকল্পনা করছিল। দুদিন ফিল্ড রেজিমেন্টের ৬টা কামান রেসকোর্স ময়দানের দিকে তাক করে বসেছিল। কামানগুলো লোডেড। চারটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন রণসাজে সেজেছিল। ট্যাঙ্কগুলো আক্রমণের জন্যও প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধ বিমানগুলো ককপিট রেডিনেসে প্রস্তুত। সবাই নির্দেশের অপেক্ষায়। সেদিন বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আসেন। খুব কম কথায় তার ভাষণ দেন। কিন্তু তার ভাষণ ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ভরা। প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে ছিল নির্দেশনা। কিন্তু তার ভাষণ বেতারে প্রচারে বাধা দেওয়া হয়।

আপনি সেদিন কোথায় ছিলেন?

আমি তখন টাঙ্গাইলে। হঠাৎ করে বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। বঙ্গবন্ধু কী সত্যি সত্যিই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, আর দিয়ে থাকলে ঢাকার পরিস্থিতি কী? যদি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা নাই দিয়ে থাকেন তাহলে এই প্রচার বন্ধ হলো কেন? এদিকে আমার সৈন্যরা বিদ্রোহ করার জন্য তখনই প্রস্তুত। আমি তাদের এই বলে শান্ত করি যে, ঢাকার খবর না জেনে আমাদের কিছু করা ঠিক হবে না। অপেক্ষা করি খবরের। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পরের দিন প্রচার হয় এবং সেই প্রচারিত ভাষণেই আমরা সমস্ত নির্দেশনা খুঁজে পাই। যদিও সেদিন তিনি তার ভাষণে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তিনি এও বলেছিলেন- আমি যদি তোমাদের নির্দেশ দেবার নাও পারি তাহলে তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।

ভাষণের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে এবং সেদিনের গণসমাবেশ দেখে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সৈন্য সমাবেশ শেষ হয়নি। তাই ইয়াহিয়া খান তখন কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সংলাপের প্রস্তাব দেয়। বঙ্গবন্ধুও তা মেনে নেয়। শুরু হয় আলোচনা। কিন্তু পর্দার আড়ালে সৈন্য সমাবেশ দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। চট্টগ্রামে যেখানে পাকিস্তানিদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ২৫ মার্চের আগেই সেখানেও সমরাস্ত্র এবং অনেক সৈন্য নিয়ে এমভি সোয়াত নোঙ্গর গাড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের সমরনায়কদের মধ্যে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ এ কে খন্দকার। তিনি ছিলেন মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি। তার লেখা ‘১৯৭১ : ভেতরে-বাইরে’ বইটি ইতিহাস বিকৃতির ঝড় তুলেছে। এটাকে কীভাবে দেখেন?

‘এ কে খন্দকার সাহেব কারো এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার হয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন বয়সের কারণে মাঝেমধ্যে তার স্মৃতিভ্রম হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এমন বিকৃতি কি মেনে নেওয়ার মতো?’

এ কে খন্দকার বলেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শেষে জয় পাকিস্তান স্লোগান রেডিওতে শুনেছেন...

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ রেডিও পাকিস্তানে প্রচার হচ্ছিল। কিন্তু ভাষণের এক পর্যায়ে সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার সহযোগী বাঙালি সেনা কর্মকর্তা বলছিলেন, যতটুকু বুঝতে পারছি বঙ্গবন্ধু সংগ্রামের কথা বলেছেন। পরদিন সকালে রেডিও পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি পুরোপুরি পুনঃপ্রচার করা হয়। আমরা সেটা পুরোটাই শুনেছি। ‘জয় বাংলা’ বলে তিনি ভাষণ শেষ করেছেন। কোথাও ‘জয় পাকিস্তান’ বলেননি।

এ কে খন্দকার লিখেছেন ৭ মার্চের ভাষণে জয় বাংলার পর বঙ্গবন্ধু জয় পাকিস্তান বলেছেন, কেউ দাবি করেন বঙ্গবন্ধু বলেছেন জিয়ে পাকিস্তান, কেউ বা দাবি করেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেছেন তিনি।

হা... হা... হা..., একটা ভাষণে কত কি ই না বলছেন বঙ্গবন্ধু, তাই নয়? আর যারা সেখানে যাননি, দূর থেকে তাদের একেকজন একেক কথা শুনলেন আর সেই জনসভায় থাকা লাখো মানুষ কিছুই শুনল না, এটা হয় নাকি? তাছাড়া যে ভাষণের শেষ দুটি লাইন ছিল এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই ভাষণের শেষেই আবার পরাধীনতা মেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলে দিলেন জয় পাকিস্তান বা জিয়ে পাকিস্তান বা পাকিস্তান জিন্দাবাদ। এটা কি হয়?

মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের স্লোগান কি ছিল, জয় পাকিস্তান কি কখনো বলেছেন বঙ্গবন্ধু?

আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলাম। এজন্য মাঝেমধ্যে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলতে হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগের কাউকে এই স্লোগান বলতে শুনিনি। বঙ্গবন্ধুর স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’।

৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে পাকিস্তানিরা যখন বুঝতে পারল অবস্থা সুবিধার নয়, তখন আপনাদের ধীরে ধীরে নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়া চলছিল। কীভাবে সেটা আঁচ করলেন?

আলাপ-আলোচনার সময় ১৯ মার্চের ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে অংশটি জয়দেবপুরে ছিল তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেদিন সৈন্যদের মনোভাব ও আমাদের প্রস্তুতি দেখে আর বেশি আগাতে সাহস পায়নি। সেদিন পরিস্থিতি আর একটু বাড়ালে সেই দিনই হয়ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। তখন বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের সাথে আলাপ-আলোচনা চলছিল। যদিও এই আলোচনা ছিল এক প্রহসন, তবুও আমরা চাইনি যে, পাকিস্তানিদের ওপর আঘাত আমাদের পক্ষ থেকে প্রথম আসুক। ঢাকা ব্রিগেড হয়ত এমনই একটি পরিস্থিতির জন্য উসকানি দিচ্ছিল যাতে আমরা তাদের ওপর প্রবল আঘাত করি। যা তারা পরে নিজেদের পরিকল্পনার বৈধতা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে। তারা যেন প্রচার করতে পারে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তারা ফোর্স পরিচালনা করেছে। আমরা চাইনি তারা এই সুযোগটা পেয়ে যাক। তাই তাদের উসকানিতে সাড়া দেইনি। আমরা চেয়েছি তারা আমাদের ওপর প্রথম আঘাত হানুক, আমরা পাল্টা আঘাত করব। সেই জন্য আমরাও প্রস্তুত ছিলাম।

আসলে সেদিন জয়দেবপুরে কী ঘটেছিল?

ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অর্থাৎ আমাদেরকে নিরস্ত্র করার একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এটা পুরোপুরি গুজবও ছিল না। আমাদের হাতে কিছু অতিরিক্ত অস্ত্র ছিল। এসব অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ আসে। আমরাও আদেশ মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি নেই। কিন্তু জয়দেবপুর এলাকার জনগণ গুজবটি তাদের চেয়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য বেশি বিপজ্জনক মনে করে। ১৭ মার্চ তারা জয়দেবপুর এবং টঙ্গীর মাঝখানের সড়কে পাকিস্তানি সেনাদের গতিরোধের জন্য কমপক্ষে ৫০টি ব্যারিকেড তৈরি করে। টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়ক হচ্ছে আমাদের সরবরাহ লাইনের একমাত্র সড়ক। তাই এসব ব্যারিকেড অপসারণ না করে কোনো উপায় নেই। আবার জনগণের সাথে কোনো সংঘাতেও আমরা জড়াতে চাইনি। আমি বহু রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের বোঝাতে পাড়ি। তারপরও ওরা ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের সাথে কথা বলতে চায়। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল মাসুদের সামনে এলে তিনি পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলেন। ওরা ব্যারিকেড সরিয়ে নিতে রাজি হয়।

ব্যারিকেড কি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল?

না, কার্যত দেখা গেল ব্যারিকেড আগের জায়গাতেই রয়ে গেছে। ফলে আমাদের জওয়ানরা ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। আবার অন্যদিকে জনগণ ব্যারিকেড তৈরি করে। এভাবে চলে ব্যারিকেড ভাঙা ও তৈরির কাজ। পাকিস্তানি কমান্ডাররা আমাদের এই কাজ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ১৯ মার্চ সকাল ১০টার দিকে ৫৭তম ব্রিগেড সদর দপ্তর থেকে বেতার বার্তা আসে-‘কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব তার সহযাত্রী রক্ষীদের নিয়ে আপনার সাথে দুপুরের খাবার খাবেন। তিনি গাজীপুর অস্ত্র কারখানাও দেখবেন।’

গাজীপুরের অবস্থা তখন কেমন ছিল?

গাজীপুরে তখন চরম উত্তেজনা। রাস্তায় ব্যারিকেড। আবাসিক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার করিমউল্লাহ, পাকিস্তানি অফিসার, শ্রমিকদের দিয়ে ঘেরাও হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে আমরা সৈন্য পাঠাই। বেলা ১২টার সময় ব্রিগেড কমান্ডারের কাছ থেকে আরেকটি বার্তা আসে- ‘আমি কয়েকটি ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়েছি। আমি এখন চৌরাস্তায়। ব্যারিকেড সরানোর কাজে জনসাধারণ ব্যবহার করছি। আপনারাও আপনাদের দিকের ব্যারিকেড সরিয়ে নিন এবং রাস্তায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। যদি কোনো বাধা আসে তাহলে সর্বোচ্চ বলপ্রয়োগ করুন।’

আপনি তখন কী করলেন?

নির্দেশ অনুযায়ী আমি রওনা হলাম। জওয়ানরা ব্যারিকেড সরানোর কাজে লেগে গেল। পরে দেখা গেল, আরবাব লোকজন ধরে নিয়ে জোর করে ক্রীতদাসের মতো কাজে লাগাচ্ছে। তাদের দিয়েই ব্যারিকেড সরানোর কাজ করছে। যারা কথা শুনতে চাইছে না তাদের মারছে। বেলা দেড়টার দিকে আরবার তার সঙ্গীদের নিয়ে জয়দেবপুর আসে। তার সঙ্গে ছিলেন লে. কর্নেল জাহিদ, মেজর জাফর, ৩ জন ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য পদের ৭০ জন। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হলো তারা খুব রেগে আছেন। লে. কর্নেল এবং একজন ক্যাপ্টেন কামান ব্যবহারে খুব পারদর্শী। মেজর ট্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। অন্য দুজন ক্যাপ্টেনের মধ্যে একজন পদাতিক বাহিনীর, আরেকজন কমান্ডো। ৭০ জন জওয়ানের সবাই ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ৭.৬২ মিলিমিটার চীনা লাইট মেশিনগান। অর্থাৎ একটি পুরো পদাতিক ব্যাটালিয়নের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করার ক্ষমতা ওদের আছে। এই অবস্থায় আরবার নিজেকে বিজয়ী মনে করতে লাগল। সে বলল, ‘কেউ আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। আমরা যে কোনো দিকে যাওয়ার ক্ষমতা রাখি।’ কথাটি যেন জুলিয়াস সিজারের বিজয়ী কণ্ঠের প্রতিধ্বনিÑ ভিনি ভিডি ভিসি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। ব্রিগেডিয়ার অনুমানও করতে পারেননি নিরস্ত্র জনতার পেছনে কী অবস্থান করছে।

রাজবাড়ী ক্যাম্পে ঢুকে জাহানজেব কী বলল আপনাদের?

জাহানজেব রাজবাড়ীর প্রাসাদে, যেখানে আমাদের ক্যাম্প সেখানে ঢুকলেন। ৭০ জন সশস্ত্র জওয়ান গাড়ি থেকে নেমে এক জায়গায় দাঁড়ায়। তারা তার সঙ্গে না এনে একটা ফুটবল মাঠ ছিল সাথে লিচু বাগান ওখানে রাখে। এটি দেখে আমাদের কাছে ভালো মনে হয়নি। কমান্ডার পুরো রাজবাড়ী ঘুরে দেখেন। আমাদের প্রস্তুতি দেখে তার মনে সন্দেহ হয়। সে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এসব প্রস্তুতির অর্থ কী?’ বললাম, ‘এখানকার অবস্থা খারাপ। জনগণ আমাদের যেকোনো সময় ঘিরে ফেলতে পারে। তাছাড়া সীমান্ত পরিস্থিতির কারণে আমাদেরকে কম সময়ের নোটিশে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে।’ আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। এমন সময় খবর এলো মারমুখো জনতা বাজার এলাকায় রেলক্রসিংয়ের একটি মালবাহী রেলওয়ে ওয়াগন দিয়ে বিশাল ব্যারিকেড বানিয়েছে। শুনেই রেগে যান জাহানজেব। মাসুদকে নির্দেশ দেন- ‘২০ মিনিটের মধ্যে ব্যারিকেড সরাতে হবে। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ কর।’

পরে কী হয়েছিল?

মেজর মঈনুল হোসেনকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার কোম্পানি নিয়ে কাজে লেগে যেতে। মঈন খুব দ্রুত ব্যারিকেডের কাছে চলে যান। উৎসুক জনতা মনে করে ব্রিগেডিয়ার তার দলবল নিয়ে আমাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্য এসেছে। শুক্রবার হাটের দিন ছিল। প্রায় ৫০ হাজার লোক হাটে এসেছে। ব্যারিকেডের দুই পাশে অসংখ্য মানুষ। মঈনের কথা ওরা শুনতে চায় না। মঈন বললেন, গুজব ঠিক নয়। আমাদের সৈন্যদের হাতে অস্ত্র আছে। কিন্তু জনতা ব্যারিকেড সরাতে চায় না। মেজর মঈন উপস্থিত নেতাদের কাছে যান। আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুল্লাহ এবং শ্রমিক নেতা আবদুল মোত্তালিব পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বলেন, তারা যেন মেজর মঈনের কথা শোনে। তখন তো হট্টগোল শুরু হয়। আরবাব ওই জায়গায় আসে। অন্যদিকে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের বাকি সৈন্যরা আমার কমান্ডে রাজবাড়ীতে থেকে যায়। স্টেশনের দিকে চেয়ে ব্যারিকেডের বাজার এলাকার দিকে মানুষ শান্ত ছিল। স্টেশন রোডে মঈনের কোম্পানি ছিল। আরবাবকে দেখে মানুষ তো অস্থির হয়ে ওঠে। মঈন জানায়, রাজনৈতিক নেতারা তার সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু আরবাব কথা বলতে চায় না। বরং তিরস্কার করে বলেন, ‘আমি ওদের দেখতে চাই না। ওদের ব্যারিকেড উঠিয়ে চলে যেতে বলুন।’ মানুষ আরও ক্ষেপে গেলে আরবাব মঈনকে গুলির নির্দেশ দেন।

গুলির নির্দেশ শুনে উপস্থিত জনতার অবস্থা কী হয়েছিল?

উত্তেজনা তখন চরমে। দুজন বাঙালি সৈনিক এবং একজন গাড়িচালক হেলপারসহ ঘটনাস্থলে এলে জনতার হাতে মার খেয়ে পালিয়ে আসে। ভয়ে থাকা সৈনিকরা আরবাবকে জানায়, রাজবাড়ীতে আসার পথে জনতা গাড়ি থামিয়ে তাদের পাঁচজন সৈনিককে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। এই দুজন সৈনিক তাদের পাঁচজন সাথী নিয়ে রেশনের জন্য টাঙ্গাইল থেকে জয়দেবপুর আসছিল। ওরা জানত না জয়দেবপুরে কী হচ্ছে। যাই হোক, আরবাব গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। মঈন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নিচের দিকে অথবা মাথার ওপর দিয়ে গুলি করার কথা বলেন। যাতে মানুষ সতর্ক হয়। সরে যায়। শুনে তো আরবাব আরও ক্ষেপে গিয়ে বলেন, ‘লক্ষ্য ঠিক করে গুলি কর। প্রত্যেকটি বুলেটের বিনিময়ে একটি করে লাশ চাই। তোমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পার তাহলে আমি আমার সৈন্য ব্যবহার করব।’

পরে কী লক্ষ্য ঠিক করে গুলি হয়েছিল?

আরবাবের নির্দেশের পর লক্ষ্য ঠিক করে গুলি হলে একজন গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদেরও কয়েকজন সৈনিক জনতার ছোড়া এলোপাতাড়ি গুলিতে আহত হয়। চীনা সাব-মেশিনগান কেড়ে নিয়ে মসজিদের ছাদ থেকে আরবাবকে লক্ষ্য করে গলি করা হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আরবাব বেঁচে যান। গুলির শব্দ শুনে আমি রাজবাড়ী থেকে বাকি সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের পেছনে অবস্থানের নির্দেশ দেই। আমার লক্ষ্য ছিল যদি জনতা তাদেরকে হারিয়ে দেয় তাহলে মেজর মঈনের কোম্পানিকে সাহায্য করা। আমি জাহানজেব আরবাবসহ পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর নজর রাখছিলাম। কারণ তাদের তো কুমতলব থাকতে পারে।

এই উত্তেজনা কতক্ষণ ছিল?

২০ মিনিট ধরে হাতাহাতি লড়াই চলে। জনতা চলে যাওয়ার পর আমরা ব্যারিকেড সরিয়ে নেই। ব্রিগেডিয়ার ঢাকার দিকে রওনা হয়। যাওয়ার আগে অস্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য গাজীপুর, জয়দেবপুর এবং চৌরাস্তায় কারফিউ জারি করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি গোলাবারুদ কত খরচ হলো, কী পরিমাণ হতাহত হলো এই হিসাব দিতে বলে যান। পরে আমি জানাই, দুজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। তিনি খুশি হতে পারলেন না। বললেন, গুলি খরচ কতগুলো হয়েছে। আমি বললাম, ৬৩ রাউন্ড। তিনি অনেকটা রেগে গিয়ে বললেন, ৬৩ রাউন্ড গুলি খরচ করে নিহত দুজন! তার মানে হচ্ছে ওইদিন যদি আমাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে যে, আমরা বাঙালি মারতে পারব কিনা, তাহলে আমরা ফেল করেছি।

আপনার পরিবার তখন কোথায় ছিল?

আমার স্ত্রী এবং বাচ্চারা ঢাকা সেনানিবাসে থাকত। আমার শ্বশুরের মৃত্যুর খবর শুনে ১০ মার্চ তারা কুমিল্লায় যায়। জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য আমিও পরদিন কুমিল্লা যাই। ফিরে আসি ১২ মার্চ। জয়দেবপুর রওনা দেওয়ার আগে আমার স্ত্রীকে বাচ্চাদের নিয়ে কুমিল্লাতেই থেকে যেতে বলি। কারণ বুঝতে পারছিলাম পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে।

আরবাব ফিরে যাওয়ার পর আপনারা কী করলেন?

ওদিন রাতেই আমার ট্রুপস (সৈন্যবাহিনী) আমাকে বলল স্যার আমরা আর পারছি না, চলেন বিদ্রোহ করি। পরে আমি সবাইকে নিয়ে বসি এবং সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা কিছু করব না। কারণ আমরা কিছু করলে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে গণ্য করা হবে। আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে বঙ্গবন্ধু আমাদের সমর্থন দেবেন না। এই বদনামটা আমরা ওনাকে দিতে চাই না। যদি আমাদের বিদ্রোহ করতেই হয় তার আগে পাকিস্তানিরা আমাদের আগে আক্রমণ করুক, আমরা প্রতিআক্রমণ করব। প্রশ্ন করলে আমরা বলব, আমরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য আক্রমণ করেছি। আমরা এখানেই থাকব। আমার ব্যাটালিয়ন জয়দেবপুরে পুরোটা থাকার কথা সেখানে এক কোম্পানি ময়মনসিংহ, এক কোম্পানি টাঙ্গাইল, এক কোম্পানি রাজেন্দ্রপুর, এক কোম্পানি গাজীপুর এবং বাকিরা জয়দেবপুরে ছিল। আমি যেন শক্তিশালী হতে না পারি এজন্য এদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়। পরে আমি একটা কোড ওয়ার্ড ঠিক করলাম। কী সেটা এখন ভুলে গেছি। যাই হোক, তাদের বললাম, যখন আমি এই কোড ওয়ার্ড বলব তখন সবাই তোমরা যার যার অবস্থান থেকে উঠে ময়মনসিংহে একত্রিত হবে। তোমাদের সঙ্গে যারা পশ্চিম পাকিস্তানি থাকবে তারা যদি ভালো মতো বিদায় হতে চায় হবে, আর যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে মেরে ফেলে সামনে এগুবে।

আপনার ব্যাটালিয়নে কমান্ডার পরিবর্তন করা হয়েছিল কেন?

২৩ মার্চ আমার ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল কাজী মাসুদুল হাসান খান ঢাকায় আসল তার পরিবারকে বলার জন্য যে, সময়টা ভালো নয়। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তিনি জানতেন না যে, ঢাকা হচ্ছে বাঙালি অফিসারদের জন্য একটা ফাঁদ। সদর দপ্তরে যাওয়ার পর তাকে আটকে দেওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাকে বলেন, ‘আপনাকে ব্যাটালিয়নে ফিরে যেতে হবে না। তদন্তের জন্য আপনাকে স্টেশন সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করা হলো।’ মাসুদুল হাসান খানই প্রথম দুর্ঘটনার শিকার হন।

নতুন কমান্ডার কে হলেন?

আমাকে বলা হল, নতুন কমান্ডার আসার আগ পর্যন্ত আমি যেন দায়িত্ব পালন করি। পরে ২৫ মার্চ আরেকজন বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল এ এফ এম কাজী আবদুর রকীবকে আমাদের ব্যাটালিয়নের নতুন কমান্ডার করে পাঠানো হয়। তিনি ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিলেন। তার সঙ্গে আমার চেনাপরিচয় ছিল কিন্তু তখন আমাদের মতের সঙ্গে তিনিও একমত কিনা এটা জানা ছিল না। তাকে আমি ব্যাটালিয়নের কে কোথায় আছে তা জানাই।

আপনি কখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করলেন?

কমান্ডারের ওয়ারলেস সেটের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম। রাত দেড়টার দিকে আমি একটি ম্যাসেজ ইন্টারসেপ্ট করলাম। ব্রিগেড কমান্ডার ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাছে জানতে চাচ্ছে, যে কমান্ডার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে। জানতে চাচ্ছে, তোমার ওখানে নিহত, আহত এবং আটক কত। জবাবে কমান্ডার বলছে, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারি না, এত নিহত এবং আটক হয়েছে।’ তার মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাত দেড়টার মধ্যে ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এটা শোনার পরে আমার আর পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকার কোনো যুক্তি নেই। আমার ম্যাসেজ আমি পাঠিয়ে দেই। ওই রাতেই ময়মনসিংহের দিকে রওনা হই।

ময়মনসিংহে পৌঁছে কী করলেন?

আস্তে আস্তে ২৯ মার্চ সবাইকে নিয়ে ময়মনসিংহে একত্রিত হই। ওখানে যাওয়ার পরে পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর সবাইকে আমি শপথ বাক্য পড়াই। এই বলে সবাই শপথবদ্ধ হই যে, পাকিস্তানিদের বাংলাদেশ থেকে পরাজিত এবং বিতাড়িত না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করব। এই শপথ নেওয়ার পরে চিন্তা করছি, আমি তো একটা ব্যাটালিয়ন নিয়ে ময়নসিংহে; ঢাকায় তো তখন ৬টা ব্যাটালিয়ন। আমি এক ব্যাটালিয়ন নিয়ে কি এদের সঙ্গে লড়তে পারব? যুদ্ধ করতে আমার হয়ত সীমান্ত পার হওয়া লাগতে পারে। আমি যদি সীমান্ত পার হতে যাই তাহলে ভারত কি আমাকে পার হতে দেবে? তখন আমি একজন অফিসারকে পাঠালাম হালুয়াঘাটের খবর আনার জন্য। সে খবর নিয়ে এলো ওখানকার অফিসার বালজিৎ সিং বলেছেন, ‘ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।’ এটা শোনার পর বুকটা খুব বড় হয়ে গেল। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি ঢাকায় আক্রমণ করব।

ঢাকা আক্রমণে এগিয়েছিলেন?

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা আসার দুটি রাস্তা। টঙ্গী হয়ে ঢাকা আর সাভার হয়ে ঢাকা। আমি দেখলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই দুটি জায়গাতেই আমাকে আক্রমণ করবে। ওই দুটি রাস্তার দিকে আমি কিছু আনসার-মুজাহিদকে পাঠিয়েছি। যে তোমরা দূর থেকে গুলি কর। যাতে পাকিস্তানিরা ভয় পায়। আমি বাকি সবাইকে নিয়ে ট্রেনে করে ময়মনসিংহ থেকে ভৈরব, ভৈরব থেকে নরসিংদী, নরসিংদী থেকে পাঁচদোনা পর্যন্ত যাই। যাতে আমি পূর্ব দিক থেকে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে পারি। পাকিস্তানিরা হয়ত ভেবেছিল টঙ্গীর তুরাগ ব্রিজ অথবা সাভারের দিক থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ হবে। তাই আমি তাদের সারপ্রাইজ করার জন্য ঢাকা সেনানিবাসের পূর্ব দিক দিয়ে ঢাকা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেই। আমি ঠিক করি আমি ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনযোগে কিশোরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ থেকে ভৈরব-নরসিংদী হয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকা আক্রমণ করব। ঢাকায় পৌঁছে বাসাবো এবং বেড়াইদ এলাকা দিয়ে আক্রমণ করব।

শোনা যায় খালেদ মোশাররফ আপনাকে ঢাকা আক্রমণ থেকে ঠেকিয়েছিল। আসলে কী ঘটেছিল সেদিন?

আমার সৈন্য ৩১ মার্চ এবং ১ এপ্রিলের মধ্যে যার যার এলাকায় পৌঁছায়। তখনও ভৈরব পর্যন্ত সৈন্য ছিল। আমার কাছে তখন শুধু একটি ইঞ্জিন ও কিছু বগি। এই বগি দিয়েই আমি সৈন্য সংগ্রহ করছিলাম ময়মনসিংহ থেকে নরসিংদী পর্যন্ত। খালেদ মোশাররফ তখন ছিল ভৈরবে। আমার যাওয়ার পরে, খালেদ মোশাররফ একজন অফিসার পাঠায় একটা চিঠি দিয়ে। যাতে লেখা থাকে, ‘ঢাকা যেও না। কারণ তোমার সামনে অনেক বড় প্রতিরোধ। তুমি সেটি পার হতে সক্ষম হবে না। বাহ্মণবাড়িয়া আস। আমরা দুজন মিলে একটা মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলি। পরে আমরা এক সঙ্গে ঢাকা যাব।’ তার এই প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়। এদিকে আমার ট্রুপসের একটি অংশ পাঁচদোনা পর্যন্ত চলে আসে। আমি তাদের বললাম, তোমাদের ওপর আক্রমণ হবে। তোমরা প্রতিহত করবে। আস্তে আস্তে পেছনে আসতে পার। তবে আমাদের আসল ঘাঁটি হবে ভৈরবের আশুগঞ্জে।

পরে আপনি খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

আমি ওই ইঞ্জিন নিয়ে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই। তখন খালেদ আমাকে বলে, ঢাকাতে যে সৈন্য আছে তা তো তোমার জানার কথা। এর মধ্যে তোমার ঢাকাতে যাওয়া ঠিক হবে না। এখানে চলে আস বরং আমরা এখানে একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলি এবং ট্রেনিং দিয়ে সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে একত্রে ঢাকা আক্রমণে যাই। ঢাকায় তখন ছিল ৪টি পদাতিক বাহিনী, ২টি গোলন্দাজ বাহিনী আর এক স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্ক। এছাড়া ছিল সামরিক বিমান। আমি আমার ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে ঢাকা আক্রমণে না গিয়ে খালেদ মোশাররফের কথা মতো একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাবকে ঠিক মনে করি। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট অঞ্চলটাকে আমরা মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার কাজে লেগে যাই।

তেলিয়াপাড়ায় হেডকোয়ার্টার করেছিলেন কেন?

সিলেট এবং কুমিল্লার যৌথ তৎপরতার পরিকল্পনা নেওয়ার ফলে এবং পূর্ব-পশ্চিম সিলেট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ঢাকায় আমার কমান্ড এলাকা ছড়িয়ে যাওয়ায় কিশোরগঞ্জ থেকে মেঘনার পূর্বদিকে সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসতে হয়। তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টার ছিল ওখানকার চা-বাগানের ম্যানেজারের বাড়ি। আমরা তো তখন সব খোলা আকাশের নিচে ছিলাম। যেহেতু ওখানে সুযোগ-সুবিধা ভালোই ছিল তাই ওখানে আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। এই এলাকাটি আধা পাহাড়ি এলাকা। চা বাগানের শ্যামল পরিবেশ। তেলিয়াপাড়া আমাদের জন্য নিরাপদ এলাকা। সেখান থেকে আমরা নিরাপদে অভিযান চালিয়ে যেতে এবং লোকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারি। তেলিয়াপাড়ায় থাকার জন্যও ভালো আবাসিক সুবিধা ছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়া খুব সহজ নয়। মালবাহী বগিও ছিল সংখ্যায় কম। আমাদের যানবাহন পরিবহনের জন্যে কতগুলো আবৃত রেলওয়াগনকে পরিবর্তন করতে হয়। কয়েকটি ওয়াগন ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে কেটে আমাদের যানবাহন নেওয়ার জন্য উপযোগী করা হয়।

তেলিয়াপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন কবে?

৩ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করি। আমার অস্ত্রাগারে ইতিমধ্যে ১৫০০টি রাইফেল, ২০টি লাইট মেশিনগান, ১২টি স্টেনগান, ৩ লাখ ৩০৩ রাইফেলের গুলি। এগুলো আমি ময়মনসিংহ পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে এসেছি। তেলিয়াপাড়ায় আমরা হেডকোয়ার্টার রেখে আমি আমার সৈন্যকে দুই জায়গায় এক করি। একটি হলো ভৈরবের আশুগঞ্জে, অন্যটি সিলেটে। সিলেটে তখন ছিল পাকিস্তানি ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর আমার ব্যাটালিয়ন ছিল দুই এলাকায়, সিলেট-ভৈরব এলাকায়। খালেদ ও আমরা যখন তেলিয়াপাড়া এলাকায় একত্রিত হই তখন আমাদের পরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করি। খালেদ কুমিল্লাতে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলে এবং সিলেট ও ভৈরব এলাকা আমার আয়ত্তে রাখার জন্য তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে কুমিল্লা চলে যায়। আমি এক ব্যাটালিয়ন নিয়ে কিছু সংখ্যক সিলেট, কিছু ভৈরব রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। এই যুদ্ধ হয়েছিল ১৪ এপ্রিল।

অনেকে বলে মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর একটা যোগাযোগ ছিল গোপনে হোক আর প্রকাশ্যে। যে কারণে আপনি তেলিয়াপাড়াকে হেডকোয়ার্টারের জন্য বেছে নেন। কারণ ওই দিক দিয়েই বঙ্গবন্ধু মুভ করেছিলেন। ওখান থেকে আগরতলার যোগাযোগটাও ভালো।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয়েছে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। এর আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। কিন্তু তার যে ৭ মার্চের ভাষণ এর আগে বঙ্গবন্ধুর কর্মকা- আমাদের উৎসাহিত করেছে। আমরা যদিও সৈনিক ছিলাম, কিন্তু এই দেশেরই তো নাগরিক ছিলাম। আমরা দেখছিলাম কী হচ্ছে। ’৭০ সালের নির্বাচনে পুরো ময়মনসিংহের নির্বাচনটা আমি দেখেছি। দেখেছি মানুষ কীভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ভোট দিয়েছে। তখন আওয়ামী লীগের কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তবে দু-একজন আওয়ামী লীগ নেতা মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে আসতেন, কথা বলতেন। ওই পর্যন্তই।

বঙ্গবন্ধুর কোনো সোর্স কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি?

বঙ্গবন্ধুর সোর্স বলতে গাজীপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি রহমতুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ হতো। মুক্তিযুদ্ধে এই লোকটার অবদান আছে। কিন্তু কেউ তার কথা বলে না। এমনকি এখন যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক তিনিও বলেন না। অথচ তিনি তখন তার ডেপুটি ছিলেন। মোজাম্মেল হক, আহসান উল্লাহ মাস্টাররা তখন ছাত্র। যাই হোক আমার এখন মাঝে মধ্যে মনে হয় রাজনীতি না করে ভালোই করছি। যেই লোকটার (রহমতুল্লাহ) এত অবদান তার কথা কেউ বলতে চায় না।

আপনার হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য কী কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন?

আমার হেডকোয়ার্টারে প্রথম ১ এপ্রিল থেকে একটি ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলি। সেই ট্রেনিং সেন্টার পরবর্তী সময়ে ভারতের মধ্যে তুলে নেওয়া হয়। পরে এটি অবশ্য বড় ট্রেনিং সেন্টার হয়েছিল। এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে অনেক বাঙালিদের ট্রেনিং দেওয়া হতো এবং এভাবে সীমান্ত এলাকায় অনেক ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে। আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যেসব ট্রেনিং সেন্টার ছিল এগুলো মধ্যে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরাই ছিলাম। কিন্তু এত লোক আমরা নিতে পারিনি। আমাদের কাছে যে সৈন্য সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যা থেকে আমরা ওই ট্রেনিং ম্যানপাওয়ার ট্রেনিংয়ের জন্য স্প্যায়ার করতে পারছিলাম না। তাই ভারতীয়রা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এবং সেসব ট্রেনিংয়ে আমাদের সবকিছু দিয়ে সহায়তা করেছে।

লালপুর, মাধবপুরে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপনাদের ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছিল। মনতলাতেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তানিদের সঙ্গে লাগাতার ২১ দিন যুদ্ধ হয়। কীভাবে সেদিন পাকিস্তানিদের হটিয়ে ছিলেন?

প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানিরা নরসিংদী হয়ে আমার প্রতিরক্ষা বলয়ে আক্রমণ করে। একটি ব্যাটালিয়ন নদী পথে আর একটি রেলপথ ধরে এগোতে থাকে। এই দুই দল ১৩ ও ১৪ এপ্রিল আমাদের এলাকায় চেষ্টা করেও ঢুকতে পারেনি। পরে ১৪ তারিখে ৬টি এয়ারক্রাফট দিয়ে অনবরত ৬ ঘণ্টা ভৈরব এলাকাতে স্ট্রাফিং এবং বোম্বিং করে আমাদের এলাকাটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আমাদের সৈনিকরা তখন উড়োজাহাজ দেখলেই দৌড়াত। কারণ তাদের এত নিচুতে এসে আক্রমণ করত যে, তারা তা প্রতিহত করতে পারত না অস্ত্রের অভাবে। পাকিস্তানিরা এই ভৈরব এলাকাতে ৬ ঘণ্টা আক্রমণের পর দুই ব্যাটালিয়ন লালপুরে নামে। সারা দিন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর সন্ধ্যার দিকে আমার সৈন্যরা সিলেটের কাছে মাধবপুরে এসে ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়। এই মাধবপুরে আমাদের সাথে পাকিস্তানিদের আবার যুদ্ধ হয় ২৮ এপ্রিল। এই যুদ্ধতে ক্ষয়ক্ষতি দুদিকেই হয়েছে। কিন্তু আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিল বলে আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের যা সৈন্য আছে তা আরো ক্ষয় হোক। তাই যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পিছপা হয়ে আমি মনতলা পজিশন নেই। পরবর্তী সময়ে তেলিয়াপাড়াতে আমি যুদ্ধ করেছি লাগাতার ২১ দিন। একুশ দিন যুদ্ধের পরে পাকিস্তানিরা এই এলাকার অধিকার তুলে নেয়। তারপর আমি চলে আসি মনতলায়। এই মনতলায় যুদ্ধ হয় ২১ জুন পর্যন্ত। ২১ জুনই আমার শেষ যুদ্ধ বাংলাদেশের মাটিতে।

পরে কোথায় গিয়েছিলেন?

এই যুদ্ধের পরে আমি সীমান্ত পার হয়ে ভারত চলে যাই। ২১ দিন পর্যন্ত আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে মনতলা এলাকায় যুদ্ধ করি। পরে যদিও ভারত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করি এবং আমার সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করি। প্রথম দিকে আমরা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাই। গেরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানিদের ওপর হামলা করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। জায়গা দখল করা হচ্ছে নিয়মিত বাহিনীর কাজ। তাই আমরা একই সাথে নিয়মিত বাহিনী গঠন করারও একটি পরিকল্পনা নেই।

মেজর জিয়া আপনাদের সঙ্গে তেলিয়াপাড়ায় দেখা করেছিলেন। কেন?

যখন আমরা সৈন্যদের যার যার এলাকায় একত্রিত করার পদ্ধতি ঠিক করতে ব্যস্ত তখন ৩ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে মেজর জিয়া আমার এবং মেজর খালেদের সঙ্গে তেলিয়াপাড়ায় এসে দেখা করেন। তার এলাকা আরো সুদৃঢ় করার জন্য তিনি কিছু সংখ্যক নিয়মিত সৈন্যের জন্য অনুরোধ করেন। যদিও নিয়মিত সৈন্য ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থায় আমরা ছিলাম না, তবুও আমি এবং মেজর খালেদ প্রত্যেকেই এক কোম্পানি সৈন্য মেজর জিয়াকে দেই। এ দুটি কোম্পানি ৫ এপ্রিল চট্টগ্রামে রওয়ানা হয়।

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। আসলে ব্যাপারটি কী ছিল?

জিয়াউর রহমান কি করছে না করছে আমরা তা ব্যাখ্যা করতে যাব না। তবে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাতে যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এটা আমরা শুনিনি, তবে পাকিস্তানিরা শুনেছে। পাকিস্তানিরা যদি না শুনে থাকে তাহলে তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আইএসপিআরের পরিচালক মেজর সিদ্দিক সালিক তার বইয়ের মধ্যে কেন এ কথাটা লিখল? ইয়াহিয়া খান যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল যে আজ (২৫ মার্চ) রাত ১টা থেকে তোমাদের অপারেশন শুরু হবে। অপারেশন শুরু হওয়ার আগেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈন্যবাহিনী যেতে হবে। যখন নাকি তারা প্রথমে ফার্মগেটের কাছে আসছে তখন ওইখানে একটি ব্যারিকেড ছিল এবং ওখান থেকে কিছু গুলি হয়। সিদ্দিক সালেক তার ‘উইটনেস টু সারেন্ডার’ বইয়ে লিখেছে, ‘সময়ের আগেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। এখন আর সময়ের অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। নরকের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। যখন প্রথম গুলিটা হয়, তখন শেখ মুজিবের কণ্ঠে একটা প্রচার হচ্ছিল, পাকিস্তান রেডিওর যে ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রচার হয় তার আশপাশের কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে। মনে হচ্ছিল- এটা আগে থেকে ধারণ করা একটা ম্যাসেজ। শেখ মুজিব তখন পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন।’ আরও এক জায়গায় সালেক লেখেন, শেখ মুজিবুর রহমান বলছিলেন, ‘এটাই হয়ত আমার শেষ নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা যে যেখানে আছ, যে অবস্থাতেই আছ তোমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত কর। বাংলাদেশের মাটি থেকে সব পাকিস্তানিকে বের করে দিয়ে বিজয় অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই চলবে।’ এটা হলো পাকিস্তানিদের বই। পাকিস্তানিরা তো এরকম জিনিসই চাইতেছিল।

৭ মার্চের ভাষণে কি স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো ইঙ্গিত ছিল?

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটা দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এর মধ্যে শেষ শব্দটা ছিল ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এ কথাগুলোর মধ্যেই সব কিছু আছে। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স রেকর্ডেও বিষয়টি আছে। তারা ঢাকা থেকে ২৬ মার্চ বিকাল আড়াইটার দিকে পেন্টাগন এবং হোয়াইট হাউজে একটি ম্যাসেজ পাঠায়। বিষয় ছিল ‘সিভিল ওয়ার ইন পাকিস্তান’ বা পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ। এতে বলা হয়, ‘পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে তখনই যখন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের দু অঞ্চলের একটি অংশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।’ স্বাধীনতার ঘোষণা যদি তারা না-ই শুনত তাহলে ওইদিন বিকাল আড়াইটার সময় এই ম্যাসেজটা কীভাবে পাঠায়? ম্যাসেজটি হোয়াইট হাউজে পৌঁছে বিকাল ৩টা ৫৫ মিনিটে। আরেকটা হলো আমাদের স্বাধীনতার সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার অ্যাডওয়ার্ড হিথ। আমরা তার কাছে স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তিতে একটা শুভেচ্ছা বাণী চেয়েছিলাম। ওটার মধ্যে সে লিখেছে, ‘২৫ বছর আগে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।... তখন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি এটিকে স্বীকৃতি দেই। ২৫ বছর পর এসে মনে হয়েছে, সেদিন আমি যে কোনো ভুল করিনি, সন্দেহ নেই।’ এসব থেকেই বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমান কীভাবে রেডিওতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পড়লেন?

জিয়াউর রহমানের ব্যাটালিয়নটা ছিল ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট। পাকিস্তান ওই ব্যাটালিয়নটাকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিত। এটা চট্টগ্রামের ষোলশহরে ছিল। একটা জাহাজ (এমভি সোয়াত) আসবে সেই জাহাজে করে তারা চলে যাবে। তার অ্যাডভান্স পার্টি ইতিমধ্যে চলে গেছে। বাকিরা রয়ে গেছে জাহাজের জন্য। জাহাজও আসছিল কিন্তু জাহাজটা হলো এমভি সোয়াত রণতরী। এটা খালাস হলেও তারা যাবে। এই জাহাজটিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ খালাস করেনি। খালাস করেনি বলেই ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১১টার সময় জিয়াউর রহমানকে পাঠায় ওই জাহাজ খালাস করার জন্য। জিয়াউর রহমান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় পাকিস্তানিরা ইস্ট বেঙ্গল সেক্টরে আক্রমণ করে অনেককে মেরে ফেলে। কয়েকজন পালিয়ে ষোলশহর এসে তাদের সাহায্য চায়। ওই জায়গায় ছিল শওকত, অলি, খালিকুজ্জামান, আরেকজন ছিল সে চট্টগ্রামে মারা গেছে। তার নাম ছিল মাহফুজ। তারা বলল, জিয়াউর রহমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আস। খালিকুজ্জামানকে পাঠানো হলো। যেহেতু রাস্তায় ব্যারিকেড ছিল সেগুলো খুলে যেতে হয়েছে। খালেকুজ্জামান তাকে রেলওয়ে হিলের কাছে পায়। ওখান থেকে ফিরে আসে।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্র কি তখন চট্টগ্রামে পৌঁছে ছিল?

তখন বঙ্গবন্ধুর যে স্বাধীনতার ঘোষণাটার একটা কপি চট্টগ্রামে পৌঁছে দেওয়া হলো। ওই সময় চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হান্নান শাহ। ২৬ মার্চ ওই ঘোষণাটি কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে তিনবার প্রচার করে। পরে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করল এই ঘোষণাটি যদি কোনো সেনা কর্মকর্তা মুখ দিয়ে বলানো হয়, তাহলে এখনও যারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা সিদ্ধান্ত নেবে। তখন তারা খোঁজ করে প্রথম গিয়েছিল রেলওয়ে হিলে। মেজর রফিক ছিল সেখানে। তিনি বললেন, আপনারা একটা রেকর্ড প্লেয়ার আনেন আমি রেকর্ড করে দিচ্ছি। এখানে আমার কাছে কোনো অফিসার নেই। আমি যদি এখান থেকে যাই তাহলে ফিরে এসে এদের নাও পেতে পারি। আর যদি আপনাদের একজন অফিসারের দরকার হয় তবে ষোলশহরে যান, ৮ম বেঙ্গলে যান সেখানে জিয়াসহ অনেকেই আছে। তারা এটা শুনে জিয়াকে খুঁজতে যায়। কিন্তু তখন তো জিয়াউর রহমান বোয়ালখালীতে। তারা খুঁজতে খুঁজতে জিয়াউর রহমানকে বের করে। এসব ব্যবস্থা শেষ করে ২৭ মার্চ মেজর জিয়া কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তার প্রথম ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে যখন আওয়ামী লীগের নেতারা এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, এটা ঠিক হয়নি তখন সে পরদিন ২৮ মার্চ প্রধান সেনাপতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে আবার ঘোষণা পড়ে শোনান। তার (জিয়াউর রহমান) ইনটেনশন তো তখন থেকেই ধরা পড়ে।

এটাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন কেন?

অনেক কারণ আছে। পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক লোক মেরে ফেলছে। এরপর তো আর চিন্তা করার কারণ নেই। সে তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে ওইখানে আক্রমণ করার কথা, এটা না করে সে তার ট্রুপস নিয়ে চলে গেছে বোয়ালখালীতে। তার যাওয়ার কথা সেন্টারে, সে বোয়ালখালীতে গেল কেন?

যেখানে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক লোক মেরে ফেলছে। এরপরে তো আর চিন্তা করার কারণ নেই। সে তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে ওইখানে আক্রমণ করার কথা, এটা না করে সে তার ট্রুপস নিয়ে চলে গেছে বোয়ালখালীতে। তার যাওয়ার কথা সেন্টারে, সে বোয়ালখালীতে গেল কেন? বোয়ালখালী যাওয়ার আগে সে (জিয়া) কক্সবাজারের রামুতে গিয়েছিল কেন? আমরা তো যুদ্ধ করেছিলাম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। কক্সবাজারের রামুতে সে খ্রিস্টানদের চার্চে গিয়েছিল। ওখানে মোরাজ্জি দেশাইয়ের মেয়ের জামাইয়ের (পরে বাঙালিরা তাকে বিহারী মনে করে মেরে ফেলে) সঙ্গে বৈঠক করে। ওই ব্যক্তি ছিল আইএসআই, মোসাদের এজেন্ট। সে এগুলো কেন করেছিল? তারপরই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে গিয়ে সে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দেয়।

সেদিন বেতারে জিয়াউর রহমান কী বলেছিল, মনে আছে?

বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা পড়তে গিয়ে সে বলেছিল, ‘আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, এতদ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আরও ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতিপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বিধিসম্মত সরকার গঠন করেছি যা আইন এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে; নতুন প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সরকার সব রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব কামনা করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে; বাংলাদেশ পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য আমি বিশ্বের সকল সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন (এই) সরকার হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌম আইনানুগ সরকার এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার।’ মেজর জিয়া আরও বলেন, ‘আমরা কুকুর এবং বেড়ালের মতো মরব না। মরতে হলে বাংলা মায়ের সুসন্তান হিসেবে মরব। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুরো পুলিশ বাহিনী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, বরিশাল এবং খুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে। প্রচ- যুদ্ধ চলছে।’ এই ঘোষণা বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামীরা মানসিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা বুঝতে পারে তারা একা নন।

জিয়াউর রহমান এবং আপনি তো একই ব্যাচের অফিসার ছিলেন?

আমি ও জিয়াউর রহমান ছিলাম একই ব্যাচের। কিন্তু আমরা যখন পাস আউট করি তখন সে এক ব্যাচ সিনিয়র হয়। আমার মনে আছে, আমি তাকে একবার বক্সিং খেলায় পরাজিত করেছিলাম।

শুনতে খুব আগ্রহ পাচ্ছি। পুরো বিষয়টি যদি খুলে বলতেন...

আমরা পাকিস্তানে যখন গিয়েছি তখন আমাদেরকে বাঙালি বলে তাচ্ছিল্য করে নাক সিটকাতো পাকিস্তানিরা। আমরা যারা ক্যাডেট ছিলাম তারা সিদ্ধান্ত নিলাম এদের কথা বন্ধ করতে হলে বক্সিংয়ের চর্চা করা দরকার। তাহলে একটা সময় সবাইকে হারাতে পারব। তখন আমি ছিলাম ওয়েস্ট উইংয়ে আর জিয়া ছিল ইস্ট ওয়িংয়ে। ইন্টার উইং বক্সিং প্রতিযোগিতা হতো। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমাদের প্র্যাকটিসটা এমন হবে যাতে ওদের (পাকিস্তানি) নাক ভেঙে দিতে পারি। পরে সবার নাম ভেঙে দিয়ে আমরা ফাইনালে উঠলাম। ফাইনালে গিয়ে দেখি ওদিক থেকে জিয়া আর এদিক থেকে আমি উঠে এসেছি। প্রতিযোগী আমরা দুজন। জিয়া আমাকে বলল, আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা তো সফল হয়েছে। এখন আর এত সিরিয়াস হয়ে কী লাভ, চলো আমরা জাস্ট শো করব।

কথা মতো ফাইনালে আমি নামকাওয়াস্তে ফাইট করছি। এক পর্যায়ে জিয়া আমার অবস্থা দেখে এমন একটা মারল যে আমি কোণায় পড়ে গেলাম। চোখ দিয়ে তখন তারা বেরোচ্ছে। আমি তাকে উঠে বললাম, ‘আমাদের তো এ কথা ছিল না। যেহেতু তুমি ওয়াদা ভঙ করেছ এখন তুমি প্রস্তুতি নাও।’ নেক্সট দুই রাউন্ড খেলতে গিয়ে তারও নাক ভেঙেছে আমারও নাক ভেঙেছে। এমনও হয়েছে যে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। পরে আমি বিজয়ী হই। আর জিয়া হেরে যায়। ক্যাডেট স্কুলের ওই বছর সেরা বক্সারও আমি হয়েছিলাম। আর জিয়া ওই বছরের সেরা পরাজিত বক্সার হিসেবে ঘোষিত হয়, হা...হা...হা...।

জেনারেল ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুর রর, সালেহউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, মেজর কাজী নুরুজ্জামানসহ অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একসঙ্গে তেলিয়াপাড়ায় এসেছিলেন। কেন?

হ্যাঁ, ৪ এপ্রিল। একটি স্মরণীয় দিন। তেলিয়াপাড়ায় অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার আসেন। কর্নেল এম এ জি ওসমানী, লে. কর্নেল আবদুর রব, লে. কর্নেল সালেহউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর সাফায়েত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরীসহ অনেকে আসায় আমার ছোট সদর দপ্তর আনন্দ-উত্তেজনায় ভরে ওঠে। কর্নেল (তৎকালীন) ওসমানীকে আমরা বড় গোঁফসহ দেখতে অভ্যস্ত। সেদিন তার সেই বিখ্যাত গোঁফ ছিল না বলে তাকে চেনা মুশকিল হয়েছিল। পাকিস্তানিদের কাছ থেকে আত্মগোপনের জন্য তার সেই গোঁফ জোড়া কেটে ফেলতে হয়েছে। গোঁফ ছাড়া ওসমানী চেনার জন্য আর একবার তাকিয়ে দেখি তিনিই কি আমাদের ‘আংকেল ওসমানী’ না অন্য কেউ? গোঁফ না থাকলেও গলার আওয়াজ ছিল সুপরিচিত। লে. কর্নেল রেজাকে স্বাগত জানাতে গিয়ে একথা-সেকথা বলার পরে জিজ্ঞেস করিÑ ‘স্যার, ২৭ মার্চ, ধীরাশ্রম থেকে আপনি আমাদের সাথে যোগ দেননি কেন?’ তিনি আমাকে বিদ্রƒপ করে জবাব দেনÑ ‘কীভাবে তা সম্ভব হতো? তোমরা একটি সাপ নিয়ে খেলছিলে। আমি যোগ দেওয়ার সাথে সাথেই আমাকে ফাঁদে ফেলত।’ আমি বললাম, সাপ! তিনি বলেন, ‘আর কী? লে. কর্নেল রকিব ওদের লোক। সে আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলত। আল্লাহর রহমতে তুমি বেঁচে গেছ।’ আমিও বললাম, ঠিকই আল্লাহর রহমত।

সেদিনই কি আপনারা সবাই সভা করেছিলেন?

আমরা বিদ্রোহ করে একেকজন একেক দিকে ছড়িয়ে ছিলাম। সবাই আমাদের বিদ্রোহী সেনা হিসেবেই জানত। আমরা একে অন্যের থেকে দূরে ছিলাম। তাই আমরা জানি যেহেতু এই যুদ্ধ একদিনের নয়, এই যুদ্ধ করতে হলে আমাদের নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমাদের একটা কমান্ড স্ট্রাকচারের দরকার। এছাড়াও আমাদের দেশের বড় জনগোষ্ঠীর সমর্থনে একটা পলিটিক্যাল সাপোর্ট চাচ্ছিলাম। তখন চিন্তা ছিল যে আমাদের কেউ মেনে নেবে না, কারণ আমরা বিদ্রোহী সৈন্য। আমাদের যদি মেনে নিতে হয় তাহলে একটা সরকার লাগবে। ওই সরকার আমাদের কমান্ড দেবে। পরে আমরা সবাই বসি। ওইদিন আমার দপ্তরে সভা হলো। ঠিক হলো যে, মুক্তিযুদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং দায়িত্ব দেওয়া হবে একজন প্রবীণ অফিসারকে। রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমরা রাজনীতিবিদদের একটি সরকার গঠন করার প্রস্তাব দেব। সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা এমএনএ এবং এমপিএদের আগরতলায় একত্রিত করার কাজে লেগে গেলাম।

আগরতলায় কবে গেলেন?

ভাগ্যচক্রে যেদিন আমরা বৈঠক করলাম ওইদিনই তাজউদ্দিন সাহেব শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। শ্রীমতি গান্ধীও তাকে একই কথা বলেছেন, একটা সংগঠন বা একটা সরকার গঠন করতে হবে। ওখান থেকে ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিন সাহেব এবং আরও অনেক রাজনীতিবিদ আগরতলাতে আসে। আমরা তাদের কাছে একটি সরকার গঠনের কথা তুলে ধরি এবং বলি যে সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কারো কাছে কোনো স্বীকৃতি পাব না। এই প্রস্তাবের পর রাজনীতিবিদরা একটি সরকার গঠন করে। ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তন ঘটে যখন বাংলাদেশ নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে যা পরে মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। পরে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে একটি আবেগপূর্ণ সমাবেশে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচার করা হয়। এই সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু মেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু তখন আমাদের সাথে ছিলেন না কিন্তু তার বিশ্বস্ত বন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই আনন্দ উৎসবে ৫০ জন বিদেশি সাংবাদিকসহ হাজার হাজার মানুষ ছিল। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ এবং অঞ্চলগুলো ভাগ হয় কবে?

এর মধ্যে ১০ এপ্রিল সরকার গঠনের পর আমরা তাজউদ্দিন সাহেবকে বললাম যে, আমরা তৎকালীন কর্নেল ওসমানীকে আমাদের প্রধান সেনাপতি বানাতে চাই। ওইদিনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২.৫ কিলোওয়াটের একটি রেডিও স্টেশন আগরতলাতে ছিল। ওটার মাধ্যমে প্রচার করা হয় যে সরকার গঠন হয়েছে। তাজউদ্দিন সাহেব তার ভাষণে কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিয়োগ দেন। এছাড়াও ওই দিন চারজন আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগ দেন। চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মেজর জিয়াউর রহমান, কুমিল্লা-নোয়াখালী এলাকায় মেজর খালেদ মোশাররফ, সিলেট- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ময়মনসিংহ এলাকায় আমাকে ( মেজর কে এম সফিউল্লাহ), কুষ্টিয়া-যশোর এলাকায় মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে কমান্ডার নিয়োগ দেন। পরদিন ১১ এপ্রিল আরও তিনজন আঞ্চলিক কমান্ডারের নাম ঘোষণা করা হয়। এরা হলেন রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় ক্যাপ্টেন নওয়াজীশ, রাজশাহী-পাবনা এলাকায় মেজর নাজমুল হক এবং বরিশাল-পটুয়াখালী এলাকায় ক্যাপ্টেন জলিল।

পরে সারা দেশ ১১টি সেক্টরে কীভাবে ভাগ হয়েছিল? আপনারা কি সেখানে ছিলেন?

১০ থেকে ১৭ জুলাই মুজিবনগরে কমান্ডারদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম, ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, ৩ নম্বর সেক্টরে দেওয়া হয় আমাকে ( কে এম সফিউল্লাহ), ৪ নম্বর সেক্টরে কমান্ডার ছিলেন সি আর দত্ত, ৫ নম্বর সেক্টরে তখন পর্যন্ত কোনো অধিনায়ক ছিল না। পরে এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী, ৬ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাসার, ৭ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন নাজমুল হক কিন্তু সর্বশেষ কনফারেন্সের দুদিন আগে তিনি দুর্ঘটনায় মারা গেলে এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে লে. কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানকে নিয়োগ দেয়া হয়, ৮ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার করা হয় আবু ওসমান চৌধুরীকে। পরে আগস্টের সময়ে মেজর মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর এই সেক্টরের কমান্ডার হন। ৯ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জলিল, ১০ নম্বর সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল দেশের সামুদ্রিক ও নৌ-বন্দরের অপারেশনের জন্য। এই সেক্টরে কোনো কমান্ডার ছিল না। এটা ছিল প্রধান সেনাপতির অধীনে। ১১ সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন মেজর আবু তাহের।

গেরিলা যুদ্ধ কেমন ছিল?

গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে একটি সাময়িক ব্যবস্থা। এটি প্রচলিত যুদ্ধের বিকল্প নয়। কাজেই একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজন পড়ল। কারণ, এ জাতীয় সেনাবাহিনী হচ্ছে একটি জাতির সার্বভৌম শক্তির প্রতীক। জুলাই মাসের ১১ তারিখে কলকাতায় কনফারেন্স ডাকলাম। ততদিন পর্যন্ত আমরা গেরিলা যুদ্ধ করছি। কনভেনশনাল যুদ্ধের জন্য যে সৈন্যবাহিনীর দরকার তা আমাদের নেই। ওখানে সিদ্ধান্ত হলো আমরা সকল মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিব। এটা হচ্ছে, পাকিস্তানিদের ওপর হামলা কর, ক্ষতি কর, তাদের অস্ত্র নিয়ে পেছনে চলে আস। জায়গা দখল নয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে জায়গা দখল করতে হয়। একটা পর্যায়ে দেখা গেল, পাকিস্তানিরা বেহুঁশ হয়ে গেছে, পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু যাবে কোথায়? তিনদিকেই তো ভারত।

ফোর্স গঠন হলো কবে?

এরপরে আমরা যখন ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে জায়গা দখল করব তখনতো আমাদের পর্যাপ্ত ট্রুপস থাকতে হবে, কনভেনশনাল যুদ্ধের জন্য। এই জন্য কিন্তু তিনটা ফোর্স করা হয়। আমরা যখন নিয়মিত ব্রিগেড পর্যায়ের গঠন প্রক্রিয়ার কথা ভাবছি তখন জুলাই মাসের প্রথম দিকে নির্দেশ এলো ফোর্স গঠন করার জন্য। জিয়াউর রহমানের অধীনে ‘জেড ফোর্স’ গঠিত হয়। প্রথম, তৃতীয় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ৩ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর মঈন, ২ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর শাফায়াত জামিল এবং ১ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর আমিনুল হককে যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার করা হয়। তেলদহ এলাকায় জুলাই মাসের প্রথম দিকে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাটালিয়নগুলোকে একসঙ্গে করা হয়। এক মাস ধরে কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে নবগঠিত এ ব্রিগেডকে উত্তরাঞ্চলে স্বাধীনভাবে অপারেশন চালানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়। মাইনকারচর থেকে দুই মাইল দূরে তেলদহে জেড ফোর্সে হেডকোয়ার্টার করা হয়। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ জারি হয় আরও দুটো ব্রিগেড গঠন করার জন্য। ‘এস’ ফোর্স আমার মাধ্যমে এবং ‘কে’ ফোর্স মেজর খালেদের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের আদেশ পাওয়ার আভাস পেয়ে আমরা আগে থেকেই প্রাথমিক কাজ করে রেখেছিলাম। কাজেই আদেশ আমাদের কাছে আসার পর সময়ক্ষেপণ হয়নি। দ্রুত দুটি ব্রিগেড গঠিত হয়। যুদ্ধাভিযানে নিয়োজিত হওয়ার আগে কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সীমিত অপারেশেনের জন্য ব্রিগেড দুটি তৈরি থাকে। ‘এস’ ফোর্সের লোগোটা আমি এঁকেছিলাম। এটা দেখতে অনেকটা ইলেকট্রিক কারেন্টের স্যাম্বলের মতো। আসলে হচ্ছে ‘এস’।

ফোর্সগুলোকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, তাই না?

সত্যি কথা বলতে কি, ভারত আমাদের বন্ধু ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদেরকে প্রাধান্য দেয়নি। খালেদের ‘কে’ ফোর্সকে তিন ভাগ করেছে। আমার ‘এস’ ফোর্সটাকে তিন ভাগ করেছে। পরে যদিও আমি এক সাথে করেছি ঢাকা পৌঁছা পর্যন্ত। জিয়াউর রহমান তো এমনিতেই চলে গেল।

জিয়াউর রহমান কি ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না?

জিয়াউর রহমান ১১নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না, এটা ঠিক। সে শুরুতে ছিল চট্টগ্রামের জোনাল কমান্ডার পরে জেড ফোর্সের কমান্ডার। তবে ফোর্স কমান্ডার সেক্টর কমান্ডারের সমান মর্যাদাই। তার মানে জিয়াউর রহমানের অধীনে কোনো সেক্টর ছিল না এ জন্যই তাকে সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার অধীনে তিনটা ব্যাটালিয়ন ছিল। কিন্তু কোনো যুদ্ধেই সে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে ছিল না।

আপনি কি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন?

অবশ্যই। আমরা যুদ্ধ করেছি সিলেট শহরে, শালুটিকরে যুদ্ধ করেছি। তেলিয়াপাড়াতে যুদ্ধ করেছি, আশুগঞ্জে যুদ্ধ করেছি, ভৈরবে যুদ্ধ করেছি, সরাইলে যুদ্ধ করেছি। প্রত্যেকটা জায়গাতে আমি ছিলাম। কারণ আমি জানতাম কমান্ডার উপস্থিত না থাকলে ভুল হবে। এ কারণে আমার সেক্টরের যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা কম।

৬ ডিসেম্বর আপনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাওয়ার সময় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিলেন। সেদিনকার ঘটনা কি মনে আছে?

দিনটি ছিল ৬ ডিসেম্বর। সেদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, আমরাও সবাই উৎফুল্ল ছিলাম। আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, ৪ ডিসেম্বর আখাউড়া যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি এক ব্রিগেড সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করিয়েছিলাম। আমরা পরবর্তীতে যে কার্যক্রম নেই সেটা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণের জন্য আমরা মিত্র বাহিনী ও আমার বাহিনী একত্রিতভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা করি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এক হই। তখন আমরা সবাই ছিলাম আখাউড়ায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী অগ্রসর হলো রেললাইন ধরে এবং উজানীসহ রাজপথ ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। আর আমাকে ‘এস’ ফোর্স কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো, আমি যেন সিলেট অঞ্চল দিয়ে সরাইল হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আক্রমণ করি। আমি আমার বাহিনীকে নির্দেশ দেই যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যাও। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আর সেকেন্ড ইন কমান্ডার হিসেবে নির্দেশ দেই যে, তারা যেন সিলেট হাইওয়ের ওপর একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কারণ আমরা যখন সরাইলের দিকে যাব, তখন যেন সিলেট থেকে আমাদের পিছনে কেউ না আসতে পারে। তেলিয়াপাড়া, যেখানটায় বাংলাদেশের মধ্যে এবং ওই এলাকাটাতে পাকিস্তানি সৈন্য ছিল। আমাদের জন্য তখন প্রয়োজন ছিল তেলিয়াপাড়া নদীতে যাওয়ার জন্য একজন গাইড। আমার সেক্টরের যে সব মুক্তিযোদ্ধা আছেন তাদের সেকেন্ড ইন কমান্ডার যে সে সেইভাবে নির্দেশ দিয়েছিল এবং অ্যাডভান্স টিম পাঠিয়ে দিয়েছিল যেন চান্দুরা এবং তেলিয়াপাড়ার মাঝে একটা জায়গায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি আপনাদের কাছে এসেছিল। তাদের সঙ্গে তো আপনাদের গোলাগুলিও হয়েছে। এটা কখন?

আমরা তখন আখাউড়ায় ছিলাম। আখাউড়া থেকে আমি আমার ফোর্সকে নিয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকি। যে জায়গাটায় আসছি তার নাম ইসলামপুর। ইসলামপুরের এক পাশে অল্প দূরে হলো চান্দুরা আর পাকিস্তানি সেন্যরা রয়েছে তেলিয়াপাড়ায় অর্থাৎ চান্দুরার পিছনে এবং তেলিয়াপাড়া দিয়েই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ঢুকবে। আমরা খুব দ্রুতগতিতে ভারতীয় সৈন্যদের পৌঁছার আগেই যেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছাতে পারি। সেই নির্দেশ অনুসারে আমার সৈন্য তখন ইসলামপুর পার হয়ে শাহবাজপুরের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তত সিনিয়র না হওয়ায় তারা চাচ্ছিল আমি পেছন দিক থেকে নির্দেশ দিতে পারলেও যেন আমি তাদের সাথে থাকি। আমরা যখন ইসলামপুর পৌঁছি তখন পেছনের দিক থেকে একটা ট্রাক আসছিল। ট্রাকটা দেখে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর নাসিম বলল, আমাদের তেলিয়াপাড়া এক্সিজ বোধহয় ক্লিয়ার হয়েছে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। মনে হয় এটা সেই ট্রাক। তাছাড়া আমার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার বলল ‘স্যার তেলিয়াপাড়া মাস্ট হ্যাব বিন ক্যাপচারড বাই আওয়ার সোলজার, তা না হলে স্যার আমার গাড়িটা এখানে আসতে পারত না, তাছাড়া চান্দুরাতে আমার ব্লকেট আছে।’ তাই আমরা অন্যদিকে লক্ষ্য না রেখে ট্রাকটাকে থামার ব্যবস্থা নেই। কারণ নিশ্চয়ই ব্লকেটে পাকিস্তানি সৈনিকদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। ট্রাকটা যখন এসে পাশে দাঁড়ায় তখন দেখি ট্রাক ভরা পাকিস্তানি সৈনিক। দেখেই আমরা প্রথমে তাদের হ্যান্ডসআপ করার নির্দেশ দেই। কিন্তু তারা যখন হাত উঠায় তারা দেখে যে আমরা মাত্র ৭-৮ জন। পরে দেখি গাড়ির ভিতর অন্তত ১৯-২০ জন পাকিস্তানি সৈন্য।

সর্বনাশ, পরে কী করলেন?

আমাদের লোকেরা পেছনের দিক থেকে গুলি করা শুরু করে। একজন যে গাড়ির সামনে বসা ছিল হঠাৎ করে সে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। অন্যদিকে আমার যে লোকজন তারা পেছনে চলে আসে আর অপরদিকে তাদের যারা পেছনে ছিল তারা সামনে এগিয়ে আসতে লাগল এবং গুলি করা শুরু করল। আর সামনের লোক যে আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আমরা উভয়ই একে অপরের পিস্তল বের করতে পারছিলাম না আর গুলি করতেও পারছিলাম না। আমার ব্যাটম্যানের কাছে ছিল আমার স্টেনগান সেও গুলি করতে পারছিল না। কারণ আমি একবার ব্যারেলের সামনে আর যে আমাকে ধরেছে সে একবার ব্যারেলের সামনে পড়ে। ট্রিগারে চাপ দিতে পারছিল না। এমন সময় আমি হাঁটু দিয়ে তার সামনে লাথি মারি যাতে করে তার হাতটা খুলে যায়। তখন আমি তার চোয়ালে জোরে আঘাত করি তাতে সে পড়ার সাথে সাথে আমার যে ছেলেটা গুলি করার চেষ্টা করছিল। তাকে ধরে ধপ করে সামনে গিয়ে স্টেনগানের ট্রিাগারে চাপ দেয়। আমি শুধু গুলির শব্দ শুনলাম। স্টেনগানটা ছিল গুলি ভরা প্রেস করলে ২৮ রাউন্ডই বের হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমার ব্যাটম্যান তাকে জাপটে ধরে থাকায় গুলি করতে পারছে না। আমি তখন সেই রাইফেল তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারি। বাড়ি দেওয়ার পরে আমার মনে হলো সে ঢলে পড়েছে এবং ভাবলাম মরে গেছে। মরা ভেবে তাকে রেখে সামনে এগিয়ে দেখি আর একটা বাস ওখানে এসে পৌঁছেছে এবং ওই বাস থেকে প্রায় ২৭-২৮ জন পাকিস্তানি সৈন্য নেমে এসেছে। আমি তখন আর চিন্তা ভাবনা না করে রাইফেল দিয়ে গুলি করার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখি রাইফেলটা ভেঙে গেছে। রাইফেলটা ঠেলে দিয়ে আমি আমার পিস্তল বের করি। পিস্তলটা বের করে দেখি যে পিস্তল ভাঙ্গা। তখন বুঝলাম তখন স্টেনগানের গুলি পিস্তলে লেগেছিল।

আপনার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর নাসিম কী করছিলেন?

আমার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নাসিম তখন ছিল মেজর। তার গায়ে গুলি লেগেছে এবং প্রায় পোয়াখানেক মাংস উড়ে গেছে। তার শরীর দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে অথচ আমি তখন এত মানুষের সামনে কী করব ভাবতে পারছি না। এদিকে আমার পিছনের ও সামনের দল অগ্রসর হচ্ছে। আমি তখন জাম্প করে পানিতে পড়ি। পানির মধ্যে কাদায় নিজেকে ডুবিয়ে দেই। আমার পরনে ছিল তখন জলপাই রঙের কাপড়। কাদা আর জলপাই রঙ মিলে সেটা হয়ে গিয়েছিল মিলিশিয়া ছাই রঙ। পাকিস্তানি লোক যারা ছিল তাদের মধ্যে কিছু মিলিশিয়া কাপড় পরাও ছিল। আমি যখন দেখছি আমার চারদিকে তারা পজিশন নিচ্ছে এবং গোলাগুলি করছে তখন ভাবলাম আমি কি এই কাদার মধ্যে মরব। তখন আবার উঠলাম এবং নিজের শরীরটা একটু ঝাড়া দিয়ে বুকে হাত রাখলাম যেখানে ছোট্ট একটা কোরআন শরিফ ঝোলান ছিল। কোরআন শরিফে হাত রেখে বললাম ‘হে আল্লাহ ৯ মাস যুদ্ধ করেছি, এ ৯ মাসে আমার অস্ত্র ছাড়া হয়নি। হে খোদা আমাকে একটা অস্ত্র দাও যেন অস্ত্র ছাড়া না মরি’ এ কথা বলতে বলতেই আমি তাদের সামনে দিয়ে হাঁটা শুরু করি। মনে হচ্ছিল তাদের চোখে হয়ত আমি তাদেরই কোন বস যেন তাদের পরিদর্শন করছি এভাবে দুইশ গজ হেঁটে আমি ইসলামপুর গ্রামের মধ্যে পৌঁছে যাই।

গ্রামে পৌঁছানোর পর কী হলো?

গ্রামে পৌঁছার সাথে সাথেই আমাদের তরফ থেকে এমন আক্রমণ শুরু করা হলো যাতে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং অনেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবুও তাদের মধ্যে থেকে আমরা প্রায় ১৩ জনকে আটক করি এবং সেখানে ২৭ জন পাকিস্তানি মারা যায়। কিন্তু আমাকে বাঁচাবার জন্য যে দুটি ছেলে দৌড়ে এসেছিল তারাও শহীদ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন এ ঘটনা হয়ত ঘটত না যদি ব্লকেটে আমাদের লোক থাকত এবং পাকিস্তানিরা ব্লকেটে বাধা পেত। সেদিন আমাদেরও প্রায় ১১ জন আহত হয়। আমার নিজের ডাক্তারও সেদিন আহত হয়েছিল। আহতদের একই গাড়িতে তুলে ড্রাইভার না থাকায় আমি নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছি চান্দুরার দিকে। এমন সময় পেছন দিক থেকে আমাদের সৈন্যরা আমাকে পাকিস্তানি পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে গুলি করা শুরু করে। এই গোলাগুলি বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করলাম। আমার গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে যায় অথচ একটা কাচের টুকরাও আমার গায়ে লাগেনি। এই ঘটনাটা আমি এ জন্য বললাম যে, মানুষের মরণ যেদিন আসবে সেদিন কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তার উপর যদি খোদার হাত থাকে তাহলে তো তাকে কেউ মারতে পারবে না। এই বিশ্বাসই আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে।

মেজর নাসিম তো গুরুতর আহত হন। তার চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা করলেন?

সেদিন মেজর নাসিম আমাদের চোখে পানি এনেছিল। মেজর নাসিম সেদিনের যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। তার শরীরের ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিল। তাকে স্ট্রেচারে করে আগরতলা পাঠিয়ে দেওয়ার সময় সে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে, ‘স্যার, আমি চলে গেলে আমার ব্যাটালিয়ন এবং সৈনিকদের কে দেখবে! দয়া করে আমাকে এদের সঙ্গে থাকতে দেন।’ আমি তাকে সান্ত¦না দেই। তাকে বলি যে তার শরীরে অস্ত্রোপচার দরকার। পরে সে বিদায় নেওয়ার সময় কাঁদছিল।

ঘটনার পরদিন একজন পাকিস্তানি আর্মি কর্মকর্তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

পরের দিন সকালে যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হলাম তখন আমার সামনে তিনজনকে ধরে নিয়ে আসা হলো। একজনের মাথায় ব্যান্ডেজ করা। ছেড়া লুঙ্গির কাপড় দিয়ে বাঁধা। এই লোক এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কাল মে এক অফিসার কো পাকরা থা। ও লোগ তুম থা? (কাল একজন কর্মকর্তাকে আমি আটকে ছিলাম। সেটা কি তুমিই ছিলে?’ আমি বললাম, হ্যাঁ, মেই থা (আমিই ছিলাম)। বলল, ‘কাল তো মে তুমকে গুলি কিয়া, আজ তুনে মেরি সাথ কেয়া কিয়া (কাল তো আমি তোমাকে গুলি করেছি। আজ তুমি কী করবে?)। বললাম, কাল তোমার কাছে অস্ত্র ছিল তুমি আমাকে গুলি করেছ। আমার কাছে অস্ত্র ছিল আমি তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছি। আজ তো তোমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। আগে তুমি হাসপাতালে যাও। তার পর দেখি কী করা যায়। এই কথা বলার পর সে চমকে উঠে। বলে, ‘তুম মুসলমান হো?’ বললাম, হ্যাঁ, আমি মুসলমান। শুনে সে বলে, ‘মুজে তো পাতাথা এধার কোহি মুসলমান নেহি।’ আমি বললাম, তুমি কি জানো সেটা আমি জানি না। তবে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তখন সে বলে, ‘ খোদাকি কসম, তুম মুজে সাথ লে লো। মে তোমারি সাথ রাহুঙ্গা (আমাকে সঙ্গে নাও, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।)’ আমি যতই চিকিৎসার জন্য যেতে বলি ততই সে কান্নাকাটি করে। জানি না লোকটা এখনো বেঁচে আছে কি না। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমার জন্য দোয়া করবে।

আরও একটি ঘটনার কথা একবার আপনি বলেছিলেন। সরাইলের ঘটনা ছিল সেটি...

৮ ডিসেম্বরের কথা বলি। তখন আমি সরাইলে। সরাইল থেকে আশুগঞ্জের দিকে ১১ বেঙ্গলকে প্রস্তুত করে ফিরে আসার সময় সরাইল ব্রিজের কাছে একটা বটগাছ ছিল ওটার নিচে আমার হেডকোয়ার্টার। আমি সরাইল গ্রামের ভেতর যখন আসি তখন দেখি একটা লোক দৌড় দিয়ে একটা ঘরের ভেতর ঢুকছে। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করল। তাতে আমার কাছে একটা খটকা লাগল, ব্যাপারটা কী। আমিও আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। দেখি চৌকির নিচে একটা ছেলে পাকিস্তানি সৈন্য। আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আমি আর কিছু না বলে দরজাটা আবার ভিড়িয়ে দিয়ে চলে আসলাম।

ওখান থেকে ধর্মনগর বাজার (সরাইল আর মাধবপুরের মাঝখানে)। শেষের দিকে আশুগঞ্জের কাছে দেখি কয়েকটি গর্ত। সেখানে কিছু লোকের মৃতদেহ। আর বিবস্ত্র একটা মেয়ের ডেড বডি। ওটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি ভাবছি কী করব। এমন সময় দেখি একটা শিখ সৈন্য এসে তার মাথার পাগড়িটা আমাকে দিল। বলল, ‘ইসকে পাকার লো (এটা নাও)। ‘ওই শিখ সৈন্যের মাথার পাগড়ি দিয়ে ওই মেয়েটাকে ঢেকে দিলাম।

আপনারা কি আর ঢাকা আক্রমণ করেছিলেন?

আমি আর খালেদ মোশাররফ মিলে যে ফোর্স তৈরি করি সেটা হলো ‘এস ফোর্স’ এবং ‘কে ফোর্স’। এই ‘এস ফোর্স’ তৈরি করার পর আমি প্রথম যুদ্ধ করি আখাউড়াতে। আখাউড়ার যুদ্ধ হয় ৩০ নভেম্বর। সেই যুদ্ধ আমরা মোকন্দপুর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সব এলাকা দখল করে আখাউড়া থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করি। ভারতও সেদিন থেকে মিত্রবাহিনী হয়ে আমাদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়।

৪ ডিসেম্বর আমরা আখাউড়াকে অবরোধ করে সেখানে এক ব্রিগেড পাকিস্তানি সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করি। এরপর ৫ ডিসেম্বর আমরা ঢাকার দিকে রওনা হই। আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে সিলেট মহাসড়ক দিয়ে আশুগঞ্জ হয়ে ঢাকার দিকে যাই। আর ভারতীয় বাহিনী রেললাইন ও উজানীশহ সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে যেতে থাকে। আমরা দুটি ফোর্স আশুগঞ্জে এক হয়ে ৮ ডিসেম্বর এবং ওই দিনই আখাউড়া পাকিস্তানিদের দখল থেকে মুক্ত হয়। আশুগঞ্জে পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয় হয় ৯ ডিসেম্বর। পাকিস্তানিরা এই ভৈরব ব্রিজের আশুগঞ্জ সাইডের যে স্পান তা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। আমরা আশুগঞ্জে এসে পৌঁছানোর পরের দিন রাতেই তারা আশুগঞ্জ থেকে পালিয়ে ভৈরব চলে যায়। আমি তখন আমার এক ব্যাটালিয়ন আর ভারতীয় এক ব্যাটালিয়ন সাথে নিয়ে ভৈরব অবরোধ করে রাখি এবং বাকি সৈন্য নিয়ে আমিও ভারতীয় সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে লালপুর থেকে মেঘনা ক্রস করে রায়পুরাতে যাই। রায়পুরা থেকে নরসিংদী এবং নরসিংদী থেকে ঢাকা পৌঁছাই। সেদিন ১৩ ডিসেম্বর। আমার সৈন্য আরো কয়েকদিন ঢাকার অদূরে থাকে। ঢাকাতে সে সময় প্রচ- যুদ্ধ চলেছে। ১৬ ডিসেম্বর আমার ব্রিগেড ডেমরাতে।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের চাক্ষুষ সাক্ষী আপনি। সেদিন ঢাকা পৌঁছালেন কীভাবে?

ওইদিন দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে ডেমরায় পাকিস্তানি সৈন্যরা সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বেলা ২টায় ডেল্টা সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আমাকে জানায় যে, মিত্র বাহিনীর ৫৭তম মাউন্টেন ডিভিশন থেকে তার কাছে খবর এসেছে, বেলা সাড়ে তিনটায় কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আমাকে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে স্বাগত জানাতে হবে। এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। ৩১১তম মাউন্টেন ব্রিগেডিয়ার কমান্ডার মিস্ত্রাও আমাকে এই খবর জানায়। তিনি বলেন, এছাড়া রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতে হবে। আমি খবর শুনে মঈনকে বললাম, ২য় ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে তুমি ঢাকার দিকে আস। আমি যাচ্ছি।

ডেমরা-ঢাকা রাস্তা তখনো নিরাপদ নয়। পরাজিত শত্রু বাহিনী ভয়ে আছে। আবার কখনো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আছে। অস্ত্র নিয়ে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ট্রিগারে চাপ দেবে। ঢাকায় পৌঁছার জন্য আমার একটা গাড়ি দরকার ছিল। ডেমরায় গিয়ে পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল খিলজীকে সঙ্গে নিলাম। ওকে বললাম, তুমি তোমার গাড়ি দিয়ে আমাকে ঢাকায় পৌঁছে দাও। প্রায় আড়াইটার দিকে খিলজীর গাড়িতে রওনা হই। পথে পাকিস্তানিদের হামলার শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু খিলজীর সহায়তায় ঠিক সময় মতো বিমানবন্দরে পৌঁছাই। গিয়ে সেখানে দেখলাম এয়ারপোর্টে জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী এবং ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ জেনারেল জেকবও আছেন। তারা অরোরাকে স্বাগত জানাতে এসেছে। দেখলাম, নিয়াজী মাথানিচু করে আছে। চোখেমুখে বিষণœতার ছাপ।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি আকাশে হেলিকপ্টারের বহর। নিজের দলবল নিয়ে জেনারেল অরোরা টারমাকে নামলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি (অপারেশন) গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খোন্দকার (এ কে খন্দকার)। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা রমনা রেসকোর্সের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উদ্দেশে রওনা হই।

রেসকোর্সে পৌঁছে কী দেখলেন?

সেখানে তো এক অন্যরকম পরিবেশ। জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত পরিবেশ। জেনারেল অরোরার নিয়ে আসা আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন জেনারেল নিয়াজী, লে. জেনারেল, মার্শাল ল প্রশাসক, জোন বি এবং কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান) এবং জগজিৎ সিং অরোরা, লে. জেনারেল, অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড বাংলাদেশ ফোর্সেস ইন দ্য ইস্টার্ন থিয়েটার। যেই টেবিলে বসে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর হয় তার সামনেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই ঘড়িটাই আমার হাতে (নিজের হাতের ঘড়িটি দেখিয়ে)। সেদিনের সেই দৃশ্য এখনও চোখে জ্বলজ্বল করছে।

বিহারিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বাঙালিকে মেরেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর থেকে এখনও তারা বাংলাদেশে থাকার সুযোগ পেয়েছে। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানেরও খুব বেশি আগ্রহ নেই...

আসলে বিহারিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের যে অত্যাচার করেছে সেই তুলনায় তাদের কিছুই করা হয়নি। তাদের আমরা থাকতে জায়গা পর্যন্ত দিয়েছি, এজন্য তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তারা যদি খারাপ না হতো তাহলে এখনও কেন পাকিস্তানে ফিরে যায় না? আমরা তো তাদের মারিনি। চিন্তা করেছি, যাদের কাছে অস্ত্র নেই, তাদের মেরে কী লাভ। একবার তো বিহারিদের ওপর অস্ত্র চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ওইখানে যদি আমি ছাড়া অন্য কেউ কমান্ডার থাকত তাহলে আজকে আর বিহারিরা বাংলাদেশে থাকত না। মিরপুরে প্রায় হাজার তিনেক লোক এক নম্বর সেকশনের সামনে এসে প্রস্তুত। তারা বলেছিল, আমাদের আধা ঘণ্টা সময় দাও। আমি দেইনি কারণ বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে বলেছিল, ‘সফিউল্লাহ আমি জানি তোমরা সাহসী কাজ করেছ। কিন্তু দুর্নামটা যেন কপালে না আসে। এমন কিছু করবা না যাতে আমি ছোট হয়ে যাই।’ বঙ্গবন্ধু যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিহারিরা আছে। আসলে বিহারিদের প্রতি আমরা যে উদারতা দেখিয়েছি সে হিসেবে তারা নিমক হারামি করেছে।

বিশ্বের অনেক দেশে যুদ্ধ চলাকালে মিত্র দেশ নিজেদের সেনাবাহিনী দিয়ে সহযোগিতা করেছে। পরে দেখা গেছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও মিত্রদেশের সৈন্যরা কমবেশি সেই স্বাধীন দেশে আছে। কিন্তু বাংলাদেশে তেমনটা হয়নি...

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়া জাপানকে সহযোগিতার জন্য গিয়েছিল। তারা বন্ধু হিসেবে গেছে, এখনো ওখানেই আছে। মধ্যপ্রাচ্যে যারা ঢুকেছিল তারাও আছে। আফগানিস্তানে গিয়েছিল মার্কিন সৈন্যরা তারা এখনও সেখানে আছে। যারা বন্ধু হিসেবে গেছে তারা কোনো না কোনোভাবে ওখানে থাকছে। কিন্তু বাংলাদেশে যারা বন্ধু হিসেবে এসেছিল তারা বন্ধু হিসেবেই ফেরত গেছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরছিলেন। তার আগে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। ওখান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে বের করে দেন। সেখান থেকে প্রথম ফ্লাইটে তাকে ৮ জানুয়ারি লন্ডনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু স্যার অ্যাডওয়ার্ড হিথের সাথে দেখা করেন। তার সঙ্গে অনেক কথার পরে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, তোমরা কীভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে? তখন হিথ বলেছিলেন, স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দুটো শর্ত আছে। এর মধ্যে একটি ছিল যে, বাংলাদেশে যে বিদেশি (ভারতীয়) সৈন্যবাহিনী আছে তারা কবে ফেরত যাবে? এটার ওপর নির্ভর করবে আপনাদের স্বীকৃতি। এই বিষয়গুলো মাথায় নিয়েই লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরছিলেন। পথে দিল্লিতে নেমেই বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। এক্সক্লুসিভ ৪৫ মিনিট মিসেস গান্ধীর সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘আমি যখন চাইব তখনই ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।’ বঙ্গবন্ধু যখন দিল্লিতে নামছিলেন, তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য দুই-তিন লাইনের বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘মে আপলোগোকে সাথ তিন ওয়াদা কিয়িথি। ওথি, ম্যায় মুক্তিফৌজকো সাহায়তা ওর মদদ করঙ্গি, দুসরা মে রিফিউজিকো সম্মানকি সাথ ওনকো মুল্লুকমে ওয়াফেস করুঙ্গা, তিরসা, মে শেখ সাহাবকো পাকিস্তানি বন্দিশালাসে বাহার করুঙ্গি। মে আপকো তিন ওয়াদা পুরা কিয়া। শেখ সাব আপনি ওয়াথনকে লিয়ে এক ওয়াদা কিয়া থা। ওথা আপনা ওতানকো এক স্বাধীন দেশ দেঙ্গে ওবি আপনে ওয়াদা পুরা কিয়া।’

খালেদ মোশাররফকে হত্যার পেছনে জিয়াউর রহমানকে দায়ী করা হয় এটা কতটুকু সত্যি?

খালেদ মোশাররফকে মারার পেছনে দুই জনের হাত। এটা আমার কথা। কোট করতেও পার আবার নাও করতে পার। একজন হলো জিয়াউর রহমান, দুই নম্বর হলো কর্নেল তাহের। তাহের আর্মি ছিল তা তো না গণবাহিনীতে ছিল। শেরে বাংলা নগরের কোণায় তাকে মেরে ফেলা হয়। এখন যে পার্লামেন্ট ভবনের ভিতরের গেট, সেখানেই। তিনজনকে মেরে ফেলা হয়- হায়দার, হুদা আর খালেদ মোশাররফ।

জেনারেল মঞ্জুর হত্যার পেছনে কি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের হাত ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। জিয়াউর রহমানের হত্যাকা-ের পেছনেও এরশাদের হাত আছে। জিয়াকে হত্যার জন্য সে যাকে পাঠিয়েছিল তার নাম মেজর মতিন। সে থার্ড বেঙ্গল কমান্ড করত। তাকে মদ খাইয়ে বলেছে জিয়াকে গুলি করতে। সেও পাগলের মতো গুলি করেছে।

এরশাদ যে মতিনকে পাঠিয়ে ছিলেন তার কোনো প্রমাণ কি আছে আপনার কাছে?

এটা প্রমাণ দিতে পারব না, তবে এটা আমার ধারণা। জিয়া হত্যা মামলায় যে সব অফিসার আসামি হয়েছে তাদের অধিকাংশই জড়িত নয় এবং অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধা। এই যেমন নওয়াজেশ, মারা গেছেন। সে তো সেদিন চট্টগ্রামেই ছিলেন না। যুবক ছেলে ইয়াজদানিও সেদিন চট্টগ্রামেই ছিল না। আমরা তো জানতাম না, জানলে এরশাদকে সেনাবাহিনীতেই রাখতাম না। কিন্তু জেনারেল ওসমানী কেন জানি এরশাদকে খুব পছন্দ করতেন। ওসমানী সাহেব বলেছিলেন, তার নির্দেশেই নাকি এরশাদ পাকিস্তানে ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। তার মানে হচ্ছে, এরশাদ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যুক্ত হননি ওসমানী সাহেবের কারণে। তিনি ডাকেননি বলে এরশাদ আসেনি। কিন্তু সে যুদ্ধকালীন সময়ে দুবার বাংলাদেশে এসেছে। তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি।

মঞ্জুর হত্যার পেছনে এরশাদের হাত আছে কীভাবে?

মঞ্জুর তখন ডিএম ছিল শেয়ালকোটে। যুদ্ধকালীন সময়ে তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের কাঁধে করে সীমান্ত পার হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। এরশাদ এবং মঞ্জুরের মধ্যে পার্থক্যটা এখানেই। একজন থেকে গেছে পাকিস্তানিদের সঙ্গে। আরেকজন পাকিস্তানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে এসেছে। এরশাদের সেনাবাহিনীর চিফ হওয়াটা মঞ্জুর মানেননি।

সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন, তখনকার অভিজ্ঞতা যদি বলতেন...

আমাকে বলা হলো সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করতে। যেখানে নাকি এক বছর আগে আমি ছিলাম মেজর। এক বছর পর সেনাবাহিনী প্রধান হলাম। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাটা কী ছিল? আমার শুধু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। সেনাবাহিনীর ভেতরের কোনো অভিজ্ঞতা তো আমার ছিল না। কিন্তু কোথাও আমরা কম করিনি। দুই বছরের মধ্যে পুরো অর্গানাইজেশনটাকে ঠিক করেছি। অর্গানাইজেশনটা কী হবে, কার কী দায়িত্ব এগুলোও তো আমাদের কাছে ছিল না। পাকিস্তান আমলে তো এগুলো করা ছিল কিন্তু আমাদের কাছে তো তা ছিল না। চিন্তা করে এগুলো বের করতে হয়েছে। সেনাবাহিনী তৈরি করতে গিয়ে আমার ছোট মেয়েকে প্রায় এক বছর জেগে থাকতে দেখিনি। সকালে চলে আসতাম যখন সে ঘুমিয়ে থাকত। আর ফিরতাম অনেক রাতে, তখনও সে ঘুমিয়ে থাকত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সময় আপনি কোথায় ছিলেন, কী ঘটেছিল?

তখনও আমি সেনাপ্রধান। ১৫ আগস্টের দুর্যোগের সময়ে যখন আমি কর্নেল সাফায়েত জামিলের সঙ্গে কথা বলি, তখনও। আমি এভাবে কথা বলতে পারি? সাফায়েত জামিলের একটি বিবৃতিতে সে বলছে, ‘‘সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে হন্তদন্ত হয়ে রশিদ আমার ঘরে ঢুকে বলে ‘উই হ্যাভ কিল্ড শেখ মুজিব’। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। আমি টেলিফোন ধরতেই সফিউল্লাহ সাহেবের কান্না ভেজা কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, ‘বঙ্গবন্ধু আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তার বাড়িতে কারা যেন গুলি করছে। উনি তো আমাকে বিশ্বাস করলেন না। টেলিফোনে তার ধরা গলা শুনতে পেলাম।’ সফিউল্লাহ সাহেব আমাকে কোনো অর্ডার করলেন না বা তৈরি হতে হবে বা প্রতিহত করতে হবে এমন কিছুই বললেন না।’’ তিনি আরও বলছেন, ‘তখন আমার বাসা থেকে ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমানের বাসা প্রায় একশ গজ দূরে। আমি জিয়াউর রহমান সাহেবের বাসায় গেলাম। ডাকাডাকি করার পর তিনি বেরিয়ে এলেন অর্ধ শেভ অবস্থায়। সফিউল্লাহ সাহেবের কথা বললাম। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি (জিয়া) বললেন, ‘সো হোয়াট! প্রেসিডেন্ট নেই ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে। ইউ অ্যালার্ট ইউর ট্রুপস।’ (তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম)। এই যে কথাগুলো বলেছে, সে যে এত শয়তান। সে বলেছে ৬ টা ১০ মিনিটে আমার সাথে তার কথা হয়েছে। অথচ তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৫টা ৪০ মিনিটে। আমি যখন শুনি তখন ৫ মিনিটের মধ্যেই তার সাথে কথা হয়েছে। আমি ফজরের আজারের পরে শুনেছি। আমি কেন সকাল বেলা শুনতে যাব?

আপনাকে খবরটা দিয়েছিলেন কেন?

সালাহউদ্দিন ছিল তখন ডিএমআই। সে এসেই সকালে আমাকে এ কথাটা বলে। আমি বললাম, আর কার কার কাছে জানিয়েছ? সে বলল, ‘আপনার কাছেই প্রথম এসেছি।’ আমি তাকে বললাম, তুমি তাড়াতাড়ি সাফায়েত জামিলের বাসায় যাও। তার কাছে তিনটা ব্যাটালিয়ন আছে। তাকে বলো সে যেন ট্রুপস নিয়ে ধানমন্ডির দিকে মুভ করে; আমিও বলব। একথা বলেই আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রথম সাফায়েত জামিলকে ফোন করি। তার ফোনটা ব্যস্ত পাই। পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে ফোন করি। তাকেও পাচ্ছিলাম না। খুব কম হলেও ২০ থেকে ৩০ বার চেষ্টা করেছি। পরে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন সেটটা দিয়ে বললাম, ধরো এই নম্বরটা রেড টেলিফোনের। তুমি চেষ্টা কর। পেলে আমাকে দিও। তারপর আমি জামিলের কাছে ফোন করি। সে বলল, ‘আমাকে বঙ্গবন্ধু টেলিফোন করেছিল। আমি ওদিকে যাচ্ছি।’ বললাম, আমি সাফায়েত জামিলকে টেলিফোন করেছি। তুমি যেহেতু যাচ্ছ পারলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোথাও চলে যাও। তিনি যেন বাসায় না থাকে। পরে তো পথে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তার ট্রুপস (সৈন্যদল) ছিল গণভবনে। সেখান থেকে তাদের না নিয়ে সে একাই যাচ্ছিল। সে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে যাচ্ছে, এই দোষে তাকে পথেই গুলি করে মেরে ফেলা হয়। তার চেনাজনরাই তাকে মেরেছে।

আপনাদের কোনো গোয়েন্দা সংস্থা ছিল না?

ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এখন যেটা ডিজিএফআই, এটা আমি আগেই হেডকোয়ার্টারে তৈরি করেছি। এই ইউনিটটি প্রতিদিন সকালে এসে আমাকে খবর দিত। সকাল-বিকাল। যেহেতু একটা ইউনিট আছে, তাই এমআই ডাইরেক্টর বিভাগটা তত বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু সেই ইন্টেলিজেন্স ইউনিটটা ’৭৪ সালে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েটে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।

রশিদ যখন বঙ্গবন্ধুকে খুনের কথা বলল তখন সাফায়েত জামিল তাকে কিছুই বললেন না?

এটাই তো প্রশ্ন। রশিদ এসে বলল, ‘উই হেভ কিল্ড শেখ মুজিব।’ তার অর্থটা কী? রশিদ এই সাহসটা কীভাবে পেল? একজন অফিসারের কাছে একজন এসে বলল আমি খুন করেছি আর সেই সেনা কর্মকর্তা তাকে ছেড়ে দেবে? যদি আমি ধরে নেই, রশিদ বলতে চেয়েছে, তোমরা যে নির্দেশ দিয়েছিলে আমি সেই নির্দেশ পালন করে আসছি। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু সাফায়েত প্রমাণ করতে চাচ্ছে সে নির্দোষ। আর আমি কতটুকু অকর্মন্য যে, এতবড় একটা ঘটনার পরও তাকে কোনো নির্দেশনা দেইনি।

আপনি কি তাকে কোনো নির্দেশনা দিয়েছিলেন?

আমি তাকে বলেছি, তোমার কাছে আছে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন। তুমি এই দুইটা নিয়ে যতদ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যাও। কিন্তু সে বলছে, আমি কিছুই বলেনি। দেশের রাষ্ট্রপতিকে তারই লোক মেরে এসে বলছে মেরে ফেলেছি। এটা শোনার পর তার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাস করার থাকে? কারো নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকতে হয়? সে তো মুভ করেই আমাকে বলতে পারত। সে নাকি জিয়ার কাছে গিয়ে বলল, আমাদের সেনাপ্রধান তো কিছু বলল না এ জন্য আসছি আপনার কাছে। এগুলো তার নিজের স্টেটমেন্টের উপরই আমি বলছি।

অনেকেই বলে বঙ্গবন্ধু আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন...