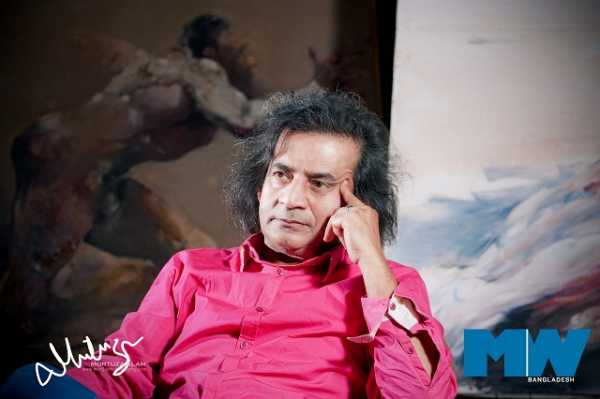

খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। আধুনিক ঘরানার প্যারিস-প্রবাসী ফরাসী-বাঙালি এই শিল্পী ১৯৫০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার আলগী গ্রামে। বাবা তায়েব উদ্দীন ও মা সাইফুন্নেছা আহমেদ। বাবা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনিও। তাঁর চিত্রকলায় সংগ্রামী মানুষের প্রতিকৃতিতে দুর্দমনীয় শক্তি ও অপ্রতিরোধ্য গতির ইংগিতময় অভিব্যাক্তির জন্য সুপরিচিত। তিনি মনে করেন, মানুষের মুক্তিযুদ্ধ অদ্যাবধি চলমান, এবং রং ও তুলির দ্বৈত অস্ত্র সহযোগে তিনি এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চলেছেন। সত্তুরের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে বিমূর্ত চিত্রকলার যে দুবোর্ধ্য পর্বের সূচনা হয়েছিল, তার সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে তিনি নির্মাণ করেন স্বকীয় শৈলী, যার ভিত্তিতে রয়েছে শারীরী প্রকাশভঙ্গী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে উপজীব্য করে রংয়ের তুলির সাহায্যে যথাযথ উপস্থাপনা, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলো সার্থক ও সফলভাবেই সম্পন্ন করেছেন তিনি। এছাড়াও, শাহাবুদ্দিনের তুলিতে নারী চিত্রকর্মগুলোয় তাদের চিরায়ত কোমলতা, দ্যুতির স্পন্দন, স্নিগ্ধতা দেখা যায়। মিহি কাপড়ের মাধ্যমে নারীকে আবৃত করে শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্যূতি তুলে ধরেন তিনি, যাতে রমণীর অলৌকিক ও অসীম শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। তাঁর খ্যাতি ইতোমধ্যেই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯২ সালে মাস্টার পেইন্টার্স অব কনটেম্পোরারী আর্টসের পঞ্চাশজনের একজন হিসেবে বার্সেলোনায় অলিম্পিয়াড অব আর্টস পদকে ভূষিত হন। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে।

তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আমজাদ আকাশ

আমজাদ : আপনার ছবির সংগ্রাহকদের সম্পর্কে বলুন।

শাহাবুদ্দিন : অঞ্জন ছবি কিনেছে অনেকগুলো। সালমানের ভাই কিনেছে। কিন্তু সালমান আমার জানামতে কিনেনি। আওয়ামী লীগ যখন পাওয়ারে আসলো প্রথম। ’৯৬-এ আসলো না পাওয়ারে? এটা ’৯৭-এর কথা। সালমানকে আমি বললাম-আপনি জানেন কত প্রাইস? উনি আমাকে বললেন- আপনি আমাকে টাকার কথা বলছেন!!! আমি বললাম- হ্যাঁ টাকাটাই তো মেইন প্রবলেম। টাকার প্রবলেম না থাকলে তো তেমন কোন প্রবলেমই থাকত না। তিনি আবার আসলেন। ছবি নিবেন বার বার বললেন। কিন্তু তিনি নিলেন না। ছবির কথা বলে যায়। আলাদা করে রাখতে বলে। কিন্তু এইসব তো ইমপোর্টেন্ট না। লিটুর আবার একটা দরদ আছে। যদিও আমাদের লোক নয়। কিন্তু দরদ আছে। দরদটা তার একদিনে হয়নি তো। অনেকদিন ধরে দরদটা জেগেছে তার মধ্যে। আর রাজ্জাক স্যারের কারণেও হয়েছে। ফ্ল্যাগওয়ালা ছবিটা শেষমেশ সালমান নিলই না। আমি এরপর যদিও দুটা আঁকছি। আর ওটা নিয়ে গেল সুইট আছে না মোস্তাক। ও নিয়ে গেল। ও আসলে তখন ইয়াং। আমার খুব পরিচিত। বগা মিয়ার ছেলে। ও পুরো দাম দিতে পারবে না। আমার বাসায় আসলো। আমি বললাম ঠিক আছে তুমি নিয়ে যাও। অর্ধেক দাম দাও। আর আরেকটা বাংলাদেশ বিমান অফিসে আছে। ওরা বলল ওদের এঁকে দিতে পারব নাকি। একদিনে তো আর হয় না। আমি এঁকে দিলাম। পরে প্রাইস শুনে তো ওরা অজ্ঞান হয়ে গেল। ১৭ লাখ ছিল তখন। ওরা বলল বিমানের এত টাকা নেই। আপনি তো জানেন। অবশেষে ৭ লাখ দিলো। আর বাকি ৪টা বিজনেস ক্লাসের টিকিট ৪ বছরের জন্য আমাদের দিলো। আমি বললাম ওকে। এখন আমি জানি না বিমানে ছবিটা কি অবস্থায় আছে। এখন আমাদের বিমানবন্দরে আছে কতগুলো ছবি কার যেন। পচা পচা ছবি। ফুলটুল, লতাপাতা। তাকানো যায় না। মনে হয় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের আঁকা। তখন ওখানে আলমগীর সাহেব ছিলেন। কিন্তু আলমগীর কি করবে। সময়ই তো পেত না।

আমজাদ : বাংলাদেশের অস্থির রাজনীতি নিয়ে আপনার কি ভাবনা হয়?

শাহাবুদ্দিন : দেখো সরকার কমপক্ষে দুই টার্ম থাকা দরকার। যেমন কলকাতায় ওরা অনেক বছর ছিল। অনেক কিছু করতে পেরেছে। দুই টার্মের বেশি আবার থাকা ঠিক নয়। তাইলে আবার কাজের কাজ কিছু করে না। ব্লাইন্ড হয়ে যায়। ট্রুথের বাইরে চলে যায়। করাপ্ট হয়ে যায়। হেলদি হয়ে যায়। তাড়না থাকে না। তোমার কথাই ধর না। তুমি আগে যা ছিলে এখন তা নও। এই যে, আপাকে দেখ- যখন বিরোধী দলে থাকে তখন এক রকম আবার যখন পাওয়ারে আসে তখন অন্যরকম। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে- একটা সিস্টেম আছে। সিস্টেমের বাইরে গেলে তোমার পতন। আবার সিস্টেমে থাকলেও তোমার পতন। দুই থেকেই সমান হতে হয়। দুইটাকেই ম্যানেজ করা।

আমরা তো কোনো নতুন জিনিস করতে পারি না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করছিলেন। এই জন্যই তাকে রক্ত দিতে হয়েছে। বাকি সব সিস্টেম তো ব্রিটিশের। ভয়ে কেউ হাত দেয় না। দুটি জিনিস চেঞ্জ করতে পারলেই তো পরিবর্তন হয়ে গেল বাংলাদেশ। একটা হলো-সেনাবাহিনীর সিস্টেম আর একটা হলো ব্যুরোক্র্যাট। সেই দুইটিই তো সব। আবার তা করতে গেলে একেবারে এক ঘন্টায় পতন। এই পরিবর্তনের জন্য স্ট্রং পারসন দরকার। বঙ্গবন্ধুর মতো। এই জন্যই সেনাবাহিনী তার সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছে যেন কারো চোখে না পড়ে। এই যে আমেরিকা এতো গণতন্ত্রের কথা বলে। কথায় কথায় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়। কোথায় পাঠায়? যেখানে স্ট্রং গণতন্ত্র আছে সেখানে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোতে যেখানে কোনো গণতন্ত্র নেই সেখানে কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলে না। কত দেশে আর্মি পাওয়ারে আছে। ওদেরকে ধরে কারণ ওদের তো কোনো ভ্যালু নেই। কোথায় ধরে- সাদ্দাম, গাদ্দাফি এইগুলো ডেঞ্জার। ওদের পেট্রোল আছে। ওরা কথা শুনে না। তো ধর, ওদেরকে ডেমোক্রেসি দিয়ে ধর।

আমি দেশে ঢুকলাম ’৭১-র এপ্রিলে। ইন্ডিয়ান আর্মি ঢাকায় ঢুকতে পারত কি না জানি না। পৃথিবীর কোনো দেশে কেউ কিছু করতে পারে না যদি জনগণ সঙ্গে না থাকে। ইরাক, গাদ্দাফির দেশে সম্ভব হয়েছে কারণ ওদের জনতা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ’৭১-এ ৯৯.৯ পারসেন্ট লোক স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। সুতরাং এই দেশকে দাবিয়ে রাখা এত সোজা নয়। ’৭৫-এর পরে ওরা যেভাবে সিস্টেম তৈরি করল পারমানেন্টলি ক্ষমতায় থাকার জন্য। এর ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় আসার কথা নয়। কিন্তু তারা এসেছে। এইগুলো কিন্তু গবেষণার বিষয়। আওয়ামী লীগ এসে বঙ্গবন্ধুর ইমেজটা নষ্ট করে দিল। ‘আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না আসত বাংলাদেশে রেভ্যুলেশন হইয়া এই সব মোল্লা-টোল্লা মাইরা চেপ্টা বানাইয়া ফেলাইতো।’ দেখো পঁচিশ বছর পর আমাদের স্বাধীনতা আসলো। কারণ এত বড় ট্রুথ জিনিসটা ওরা বুঝতে পারল। বাংলার জনগণের মধ্যে যে জাগরণ ঢুকছে তা আর সহ্য করতে পারছিল না পাকিস্তান। বাধ্য হয়ে ইলেকশন দিতেই হলো। এখন জিয়া ও এরশাদ যে সিস্টেমটা তৈরি করে দিছেÑ ঘুষ খাওয়া দুর্নীতি করা এইগুলো। বঙ্গবন্ধুর সময় এইগুলো ইম্পসিবল ছিল। বিশেষ করে জিয়াউর রহমান এইগুলো শুরু করে দিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর সময় একটা মন্ত্রী পয়সা বানাবে এটা ভাবতে পারত না।

আমজাদ : আপনি যখন ফ্রান্সে গেলেন তখন ওদের মনোভাব কি ছিল? যখন জানলো যে, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

শাহাবুদ্দিন : প্রথম দিকে আমি কাউকে এ নিয়ে কিছু বলতাম না। আমি লজ্জা পেতাম খুব। তখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার ছিল না। এখন যেরকম সবাই জানে যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। কারণ এখন ওখানে আমার একটা পজিশন তৈরি হয়েছে। সবাই ভাবে চেগুয়েভারার মতো কিছু একটা ব্যাপার। এখন এটা আমার আলাদা একটা আইডেনটিটি। এ রকম পৃথিবীতে খুব একটা নেই যে আর্টিস্ট যুদ্ধ করেছে। আবার অন্য যারা করেছে তারা সফল হয়নি। আমরা যে রকম স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি অনেক খোঁজখবর নিয়েছি। ল্যাটিন আমেরিকার সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল। কিন্তু কাউকে পাইনি। যুদ্ধ হয়ত অনেকেই করেছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। যেমন- সাহিত্যে-গানে অনেকে আছে কিন্তু পেইন্টিং-এ নেই আমি ছাড়া। ফলে এটার একটা প্রভাব ও রেপ্টেশন আছে আমার জন্য। একটা গ্লোবাল ডকুমেন্ট হয়েছে। গ্রামে গিয়েছি, এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি শুটিং করতে। আর প্যারিসে কিছু শুট হয়েছে। আমার কাছে অবশ্য যুদ্ধের খুব বেশি ডকুমেন্ট নেই। যুদ্ধের সময়ের ৩টা-৪টা ছবি আছে। ক্যাসেটটি আছে সাইমন ড্রিং-এর কাছে। শুনেছি কয়েকদিনের মধ্যে সাইমন ড্রিং বাংলাদেশে আসছে। পেপারে দেখলাম। ক্যাসেটটি হলো পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক বাংলাদেশ। সাইমন ড্রিং ছিল ১৬ তারিখ। ২৬ মার্চেও ছিল। ২৬, ২৭ কারফিউ শেষে সরকার ঘোষণা দিয়েছে বিদেশি সাংবাদিকদের দেশ ছাড়ার জন্য। সাইমন তখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর কিচেনে একটি ড্রামে লুকিয়েছিল। ওকে সার্চ করে পায়নি। সে শুট করলো। তারপর থাইল্যান্ডে যায়। থাইল্যান্ডে গিয়ে প্রকাশ করলো জেনোসাইডের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের প্রথম ফুটেজগুলোই ছিলো সাইমন ড্রিং-এর। একজন বিদেশি সাংবাদিকের জেনোসাইড বলা- তারপর থেকেই বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে গেল।

আমজাদ : মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার ছবি আঁকা ও প্রদর্শনী নিয়ে বলুন।

শাহাবুদ্দিন : এক্সিবিশন করেছি জঙ্গলের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দেখবা কিছু ডকুমেন্ট। আমি খালেদ মোশারফের আন্ডারে ছিলাম। কর্নেল শওকত যখন জানলো আমি আর্ট কলেজের ছাত্র তখন আশ্চর্য হলেন। বললেন, আর্ট কলেজ! প্রথম কেউ বুঝেটুঝে না আর্ট কলেজ কি। এরপর যখন ছবি আঁকা শুরু করলাম তখন আমার সম্মান বেড়ে গেল। তখন আমি অলরেডি প্লাটুন কমান্ডার। আমাকে ডেকে নিলো। জয়নুল আবেদীনের কথা জিজ্ঞেস করলো। ন্যাচারেলি আমার আলাদা একটা এঙ্গেল। অন্য সবার মতো নয়। খালেদ মোশারফ তখন আমাকে একুশ টাকা দিলেন। একুশ রুপি। বললেন- যাও আগরতলা থেকে রং-টং কিনে নিয়ে এসো। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই। আঁকতে পারি না। আমি যে শিল্পী হবো জীবনেও ভাবিনি। তো একদিন ছুটি নিয়ে আমি আগরতলা গেলাম। জঙ্গল থেকে ৬০ কিলোমিটার দূর। মেলাঘর নাম। ছুটি নিয়ে গিয়ে প্রথম সিনেমা দেখলাম। তপন সিংয়ের সিনেমা। ব্যাপার কি জানো? আগরতলা কিন্তু খুলনা বাজারের মতো। প্রাদেশিক রাজধানী শহর! হায়! হায়! কাগজ পাই না। রং পাই না। ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা লেগে গেল। তো এখন কি করবো। অলরেডি ৩ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কলা-চিঁড়া কিনে নিয়ে আসলাম। যুদ্ধের সময় খাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছি আমরা। জঙ্গলের মধ্যে থাকি। শরীরে খোস-পাঁচড়া। যা-তা অবস্থা। অবশেষে গণেশের ক্যালেন্ডার-ট্যালেন্ডার আছে না। পিছনে সাদা। ওইসব কিনতে গেলাম। মাগনা-ই দিয়ে দিলো। তারপর মেয়েরা যে কাজল দেয়, কাজল কিনলাম। সমস্যা হলো কাজল পিচ্ছিল। কাগজের মধ্যে লাগে না। এই জন্য কয়লা-ময়লা, সবজির আঠা প্রভৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটা পোর্টেট আঁকলাম। বঙ্গবন্ধুর পোর্টেটের বোধহয় কোনো একটা ডকুমেন্টারিতে আছে। তো এক্সিবিশন করলাম। জঙ্গলের মধ্যে এক্সিবিশন। ওই যে গণেশের ক্যালেন্ডার কিনেছিলাম ওইগুলোতেই ছবি আঁকলাম। সকাল থেকে ট্রেনিং হয় ৪টা পর্যন্ত। তারপরে আমার কিছু করার নেই। ব্যারাকে যে ট্রেনিং নিচ্ছি কাগজের উপর কয়লা, হারিকেনের সলতের কালো রং এইগুলো দিয়ে ছবি আঁকলাম। আমরা প্রায় ১২ হাজার ছিলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টে সব মিলিয়ে। আমি পরিচিত হয়ে গেলাম। এক কথায় ফেমাস। যেখানেই যাই নো প্রবলেম। ওখানে অনেক নিয়মকানুন ছিল। তো দেখলাম যে আমার জন্য সব ওপেন। মূলত আর্টিস্ট হওয়ার কারণেই আমার এই সুবিধা হয়ে গেল। তারপরে মে মাসের শেষ দিকে আমাদের ট্রেনিং শেষ হলো। তখন বিদেশ থেকেও অনেক সাহায্য শুরু হয়ে গেল। এই যেমন ধরো- তাঁবু, প্লাস্টিকের বড় কাগজ, খাবার ইত্যাদি। জঙ্গলে থাকতাম। ভয়ংকর জঙ্গল। জোঁক, সাপে ভরা জঙ্গল। তো মাথায় আইডিয়া এলো। এই সব প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে তো ওয়াল বানাতে পারি। কিছু কিছু গাছ কেটে একটা স্পেস করে বেড়ার মতো বানালাম। ওইখানে ছিল অনেক কাদা। তো অনেকে মিলে বালু এনে জায়গাটাকে একটু ভদ্রস্থ করলাম। আর টর্চ লাইট। টর্চ লাইট জোগাড় করেছিলাম ৫টা। একটা অনেক বড়। অনেক বড় টর্চ লাইট। ডাবল। এক সেরের মতো ওজন। তারপর আজম আছে না? এই যে মারা যে গেল আজম। আজম ওরা তখন ওখানে ছিল। তো আজমে গুন গুন করে গান গাইত ওখানে। তো ওইভাবে আজম তৈরি হলো। এই আজমকে বললাম তুমি গান গাইবা আর আমি ওপেনিং করব। তখন খালেদ মোশারফ বলল- একটা অনুষ্ঠান করা যাক। আমি সব আয়োজন করব। ত্রিপুরা সরকারের সবাই আছে। আর আছে কামরুজ্জামান। তখন কামরুজ্জামান ওখানে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের কি যেন একটা চার্জে ছিল। খালেদ মোশারফ বলললেন- কামরুজ্জামানকে থাকতে বলি। আমাদের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা আছে। এই বড় একটা অনুষ্ঠান হয়ে যাবে। তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট একদিনের অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিলো আর জানালো যে ওরা খাওয়ার সাপ্লাই দিবে। খাওয়ার মানে সবাইকে খিচুড়ি খাওয়াবে। তখন খিচুড়ি লাই আ ঈদ। তো অনুষ্ঠানটা কি। আজম লিডিং নিলো। হারমোনিয়াম আসলো মেলাঘরে। ধর মেলাঘর হচ্ছে আমাদের চিটাগাং আর কি। আছে না আশপাশে জঙ্গল। ২০ কিলোমিটার দূরে গ্রাম। ওখানে আবার প্রতিটি বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে। ওরা হারমোনিয়াম দিলো। অনুষ্ঠান স্টার্ট হয়েছিল ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা গানটি দিয়ে। আমার মনে আছে। বিশ্রাম নগর ছিল আমাদের হসপিটাল। মুক্তিযোদ্ধাদের হসপিটাল। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফর উল্লাহ। উনি ছিলেন। আমার প্রিপারেশন হলোÑবাঁশ দিয়ে আর্ট গ্যালারি বানানো। বুঝেছ? গাছ দিয়ে স্টেজ তৈরি হলো। সব প্লাস্টিকের তাঁবু। রিফিউজিদের জন্য এগুলা। তো ওখানে জাম্বুরার কাটা আছে না! জাম্বুরার কাটা দিয়ে দিয়ে ছবিগুলা লাগিয়েছি। প্লাস্টিকে ছিদ্র করে। আর চারদিকে তাঁবুর প্লাস্টিক দিয়ে অন্ধকার করেছি। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান হবে। চারটি রুম তৈরি করেছি। এক সাইড খোলা রেখেছি। ওদিকে সব জনতা ও সোলজার। আর সামনে চেয়ার দিয়ে বসেছিলেন ত্রিপুরা মন্ত্রীগণ, খালেদ মোশারফ ও অন্যরা। সব মিলিয়ে ধরো প্রায় ৩ হাজার লোক হয়েছিল। মাইকে বলা হয়েছে যে, আমরা এখনি অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে যাচ্ছি, আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আরও কি কি যেন বলা হয়েছিল ভুলে গেছি। এগুলোর সব পারমিশন আগরতলার ওরা দিয়েছে। লোকাল সরকার। তো সব অন্ধকার হয়ে গেছে। জঙ্গল তো এমনিতেই অন্ধকার হয়ে যায়। হেবি অন্ধকার। বড় বড় গাছ। আর জঙ্গলে বড় বড় জোঁক। হেবি লাফ দিয়ে আসে। শরীর খালি পাইলেই হলো। কাপড় পরলে অবশ্য আসে না। ম্যাক্সিমামের গায়েই তো বেশি কাপড় নেই। লুঙ্গি পরা। আমি একটা প্যান্ট নিয়ে গিয়েছিলাম। এই জন্য সবাই আমাকে ডাকতো মানজা প্লাটুন কমান্ডার। ট্রেনিং-এ সবাই পরতো লুঙ্গি-গামছা। মূলত সবাই লেংটি দিয়ে রাখত। গান শুর হলে কয়েকজনকে বললাম স্টেজের ওপর ছোট টর্চলাইট ধরতে। আর বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটা এঁকেছি ওটাকে রশি দিয়ে গাছের উপর টানিয়েছি। অনেকটা পতাকার মতো করে। তো গানটা তো অনেক লম্বা। যেই গানটা শেষ হলো কয়েকজন দৌড় দিয়ে প্লাস্টিক খুলে দিলো। শুরু হলো তালি। কেউ কল্পনাও করেনি এই জঙ্গলের মধ্যে ছবির এক্সিবিশন। আর যারা চেয়ারে বসেছিলেন, লাইট-টাইট জ্বালার পরে দেখেনÑএকি ব্যাপার। ওখানে ছিলেন টুলু আপা আর লুলু আপা। ওরাতো আশ্চর্য হলো। এতদিন পর আর্ট কলেজের একজনকে পেলাম। এই প্রথম পরিচয় পেলাম আমি টুলু আপার। আর্ট কলেজে উনি আমার এক বছরের সিনিয়র। এবার সার্চ করে বঙ্গবন্ধুর ছবির ওপর জ্বালানো হলো বড় টর্চলাইট। আর সঙ্গে সঙ্গে জয়বাংলা স্লোগানে পুরো জঙ্গল যেন কেঁপে উঠলো। সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। ওইটার একটা ডকুমেন্টারি হয়েছিল। ইন্ডিয়ান ডেট লাইন অব বাংলাদেশ-এর মধ্যে ওইটা আছে। কিন্তু আমার কাছে কোনো সংগ্রহ নেই।

আমজাদ : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল?

শাহাবুদ্দিন : আমি কখনোই বলিনি আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় ছিল। কিন্তু পরিচয়টা হয় আর্মস জমা দিতে গিয়ে। ওই ছবিটা আছে। আর ছিল ওই যে কি যেন নাম! হ্যাঁ নাসির উদ্দিন ইউসুফ। রাইসুল ইসলাম আসাদ ছিল প্লাটুন কমান্ডার কিন্তু আর্মস জমা দেওয়ার সময় কেন যেন ওকে দেখলাম না। আসলে ওইদিন আমরা কেউ ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত ছিলাম না। বিজয় লাভ করেছি বোঝই তো। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। ছবিটবি তোলার দিকে এতো মনোযোগ ছিল না।

আমজাদ : কি ভেবে আপনি ছবি আঁকেন? আঁকার আগে কি বিষয়বস্তু নিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি থাকে, নাকি জাস্ট আঁকতে শুরু করে দেন? আর আপনার ছবির এত দাম কেন?

শাহাবুদ্দিন : শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি অনেক কিছু দেখে মনে রাখে। প্রকাশ করে কাজের মাধ্যমে। আমি যে ছবি আঁকি তা নিয়ে অনেকে হয়ত অনেক কথা বলতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি ভেবে আমি ছবিটা এঁকেছি তাতো আমিই জানি। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই না? নিজে যদি নিজেকে ফাঁকি দেই ইন দ্য লং রান কিছু হবে না। কাজ টিকে থাকবে না। একটা পেইন্টিং এত দাম কেন? কারণ ছবি হচ্ছে একটা ইউনিক জিনিস। ধরো পিকাসোও যদি একটা ছবি কয়েকবার কপি করে, প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন হবে। এই ইউনিক ব্যাপারের জন্য ছবির এত দাম। যখন পিকাসো মরে গেল তখন কিন্তু তার ছবির দাম তিন গুণ বেড়ে গেল। কারণ তখন সবাই জেনে গেল পিকাসো আর কোনোদিন ছবি আঁকবে না। অর্থাৎ পিকাসোর ছবির সংখ্যা আর বাড়বে না। একটা সংখ্যার সীমাবদ্ধতা এখানে চলে আসলো। আমাকে আগেরবার অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিল- ছবির এত দাম কেন। শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ের তো এত দাম দিতে হয় না। আমি বলি কি শামসুর রাহমানের এক কবিতার বই লাখ লাখ কপি ছাপানো যায়। আমার পেইন্টিং তো আর লাখ লাখ হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে অন্য কারে তুলনা হয় না। আমিই আমি। আর অন্যই অন্য। কাজেই পেইন্টারদের একটা স্টেজে আসা অনেক অনেক কঠিন। খুব স্ট্রং হতে হয়। যেমন ধরো গায়ক-গায়িকারা। তুমি টেলিভিশনে এত গায়ক-গায়িকা দেখো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো। ঘুরেফিরে কিন্তু তোমার মাথায় কয়েকজনের নামই আছে। অন্যরা তোমার মন থেকে হারিয়ে যায়। এমন কেন হয়? অন্যরা তোমার মনে দাগ কাটতে পারে না। একজন দর্শক অনেক চিত্রপ্রদর্শনী দেখে। সব এক্সিবিশনের কথা মনে থাকে কি? না মনে থাকে না। তবে এ কথা ঠিক যে দু-একটা এক্সিবিশন কিন্তু সারা জীবন তার মনে থাকে। বুঝুক না বুঝুক দেখে ভালো লাগে বলেই মনে থাকে। মনে দাগ কেটে যায়। শামসুর রাহমানের কবিতা তুমি বুঝ আর না বুঝ অনেক লাইন কিন্তু অবলীলায় মনে থাকে। মনের মধ্যে রেখাপাত করে। মাথার মধ্যে ঘুরে। সো, হি ইজ ইমúর্টটেন্ট। আর যাদের লেখা মনে রেখাপাত করে না তারা হারিয়ে যাবে।

আমজাদ : চিত্রকলায় আমাদের পাশের দেশ ভারতের নবীন-প্রবীণ অনেক শিল্পীরই বিশ্বজুড়ে নাম শোনা যায়। কিন্তু আমাদের তেমন কারো নাম শোনা যায় না। এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

শাহাবুদ্দিন : কারণটা হলো দেশ। ভারতের অবস্থান বিরাট। আর ওরা রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্ট শুরু করেছে আমাদের অনেক আগ থেকে। সুতরাং ওদের একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। আর আমাদের তো ১৯৭১-এর পর থেকে শুরু। তারপর আবার কত বিশৃঙ্খলা। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কি করার আছে। তা-ও কিন্তু আমাদের ট্যালেন্ট তৈরি হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের শিল্পীরা যা করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

আমজাদ : বিশ্ব শিল্পকলা জগতে আমাদের হাতেগোনা ৩-৪ জন শিল্পীর নাম শোনা যায়। তাদের মধ্যে এখন আপনিই অনেক সরব। আর মনিরুল ইসলামকে বাদ দিলে কেউ থাকে না। এটা কেন?

শাহাবুদ্দিন : নিয়ম হলো প্রতিদিন ছবি আঁকা। তো বাংলাদেশে প্রতিদিন মনে হয় না কেউ ছবি আঁকে। অন্তত তাদের কাজ সেটা বলে না। আর আমি যে জায়গায় থাকি সেখানে কম্পিটিশন বিরাট। চারদেকে হাজার হাজার পেইন্টার। আর আর্টিস্টদের বিচার করা খুব কঠিন। কে ভালো অথবা শ্রেষ্ঠ, কে খারাপ তা বলা খুব কঠিন। জাজমেন্ট করা যায় না। যার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া যায় না। সাহিত্যে যে রকম জাজমেন্ট করা যায়। যদিও ব্যাপারটা কঠিন। কিন্তু পেইন্টিংয়ে সম্ভবই নয়।

যদি আমি ফ্রান্সে না থাকতাম হয়ত তোমরা যা ভাবছ তা হতো না। কারণটা হলো কম্পিটিশনের ব্যাপার আছে। দেখা-জানা, সাধনার ব্যাপার আছে। সাধনাটা হলো আসল। এই সাধনাটা আমার আছে। এটা না থাকলে আমি কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারতাম না। এখানে থাকলে আমি কি হতাম জানি না। তবে এখন একটা ব্যাপার জানি যে, আমার মতো কেউ নয়। কাজেই এখানে থাকলে কি হতো বলা যায় না। তবে এখানে সমস্যা হচ্ছে কাজে কনসেনট্রেট করা যায় না। এখানে অনেক ডিস্টার্বনেস। এখানে একা থাকা কঠিন। একা থেকে কাজে মনোযোগ দেওয়া অথবা একটা ধ্যানের মধ্যে থাকা সহজ নয়। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন এক-দুই সপ্তাহ একা থাকা। কনসেনট্রেশন ডেভেলপ করা। ম্যাডিটেশন করা। এইগুলো করা কঠিন এইখানে।

আমজাদ : আমাদের দেশের শিল্পীদের অবস্থান বিশ্ব শিল্পকলায় তেমন নেই কেন?

শাহাবুদ্দিন : একটা ইকিপ্ট। ইকিপ্ট মানে একটা দল। যেমন ধরো, মেসি ইউরোপে যতই ভালো খেলুক। দেখবা আর্জেন্টিনা দলে গেলে তেমন ভালো খেলে না। কারণ হলো, তাকে সহযোগিতা করার মতো ওখানে তেমন কেউ নেই। কিছু আছে তবে ইউরোপের দলে যত ভালো খেলোয়াড় এক সঙ্গে আছে, ওখানে ততটা নেই। সুতরাং সে অনেক ভালো খেলোয়াড় হলেও আর্জেন্টিনা দলে ঠিক অতটা ভালো খেলে না। দ্যাটস মিন দলটা ঠিক নয়। আমাদের দেশের আর্টের ব্যাপারটা ঠিক ওই রকম। ট্যালেন্ট আছে অনেক। দেখো ইন্ডিয়াতে হুসেনের অনেক নাম-ধাম। হুসেনকে নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। হুসেন ওখানে অত ইমপর্টেন্ট কারণ কি? কারণ ইন্ডিয়ান দলটা তাকে ব্যাকিং দেয়। দল মানে দেশ। ওদের দেশ এবং আর্ট যেহেতু অনেক দিনের। কাজেই ওদের পক্ষে এইগুলো সম্ভব। যেটা আমাদের এখানে সম্ভব নয়। একটা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে ট্যালেন্ট, গুড। সেকেন্ড ইয়ারে ভালো করলে, গুড গুড। নাম বাড়ছে। এখন জনগণ তো আর কিছু বুঝে-টুঝে না। পৃথিবীর কোথাও কিন্তু জনগণ শিল্পী তৈরি করে না। যারা সাহিত্য করে, ছবি আঁকে, গান করে ওরা নিজেরাই জেলাসি ফিল করে। আর বলে গুড গুড। সুতরাং আর্টিস্টের নিজেকেই তৈরি হতে হয়। তারপর জনগণ তার সঙ্গে আছে।

আর্ট তুমি জনগণের কথা মাথায় রেখে করলে তোমার ব্রেইন ওদের মতোই হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রিয়েশন, আর্ট এভাবে হয় না। জনগণ এবং নিজের চিন্তা দুটিকেই মাথায় রাখতে হয়। আমি অবশ্যই জনগণের কথা মাথায় রেখে ছবি আঁকি। কিন্তু নিজের কথাও ভাবি। আবার শুধু নিজের জন্যই ছবি আঁকি না। তাহলে তো আমি এক্সিবিশন করতাম না। ক্রিয়েশন হলো দিলের ব্যাপার। শুধু টাকার জন্য কোনো কিছু ক্রিয়েট করা যায় না। তাহলে ভালো হয় না। ক্রিয়েশনের জন্য দিল থাকতে হয়। দিলটা আসল ঘটনা। যার জন্য বলে সৃষ্টি। ক্রিয়েশন তো আর ফাজলামি নয়। সৃষ্টির ব্যাপারটা আধ্যাত্মিক। এতই যদি সহজ হতো তাহলে সবাই করে ফেলত। যদি কেউ শুধু নিজের তৃপ্তির জন্য ছবি আঁকে তাহলে ঘরের মধ্যে সে থাকবে। তার এক্সিবিশন করার দরকার নেই। সুতরাং সৃষ্টিটা সব মিলিয়েই হতে হয়। না হলে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। তো এইসব নানা কারণে আমাদের শিল্পীরা দেশের গ-ি পার হয়ে আর বিশ্বশিল্পের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না।

আমজাদ : বাংলাদেশে আর্ট কলেজে যারা ভালো ফলাফল করে তাদের মধ্যে হয়ত সবারই চারুকলার শিক্ষক হওয়ার একটা বাসনা থাকে। আপনার কি এ রকম ইচ্ছা কখনো ছিল?

শাহাবুদ্দিন : ফ্রান্সে যাওয়ার আগে আমারও কিন্তু এ রকম একটা ধারণা ছিল। মনে হয়েছিল আর্ট কলেজের শিক্ষক হওয়া বোধহয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যখন চলে গেলাম, তখন ওখানে গিয়ে দেখি যে, হায় হায়-এইভাবে তো শিল্পী হওয়া যায় না। কারণ একটা চাকরি করে ছবি আঁকা যায় না। চারুকলা হোক আর যা-ই হোক এটা চাকরি তো। চাকরি করে কখনো শিল্পী হওয়া যায় না। সারাদিন ছবি আঁকার পর তাও হয় না। আর চাকরি করার পর তো প্রশ্নই আসে না। প্রথম কথা হলো চাকরি জীবনে স্বাধীনতা কম আর দ্বিতীয়ত মানসিক একটা ধাক্কা খাওয়ার যে প্রয়োজন ওটা হয়। কারণ চাকরি সবসময়ই এটা সেফ থাকার ব্যাপার। চাকরি মানে আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে শিওর হয়ে গেলাম যে বিপদ আর হবে না। আর্থিক সংকটের কারণেই তো সবাই ছবি আঁকার হাফ ছেড়ে দেয়। এই যে দম থাকে যে, এই দমটা আসলেই ব্যাপার। তখন চাকরি নেয় আর কি। আর তখন চাকরি সব সময় খেয়ে ফেলে। আমি ওখানে দেখি যে বড় বড় শিল্পীরা কিন্তু সারাদিন ছবি আঁকে। আমি সারাদিন আঁকছি। আর তুমি যত ট্যালেন্টই হও, একদিন দুইদিন তিনদিন একসময় পিছে পড়ে যাবে। যদিও ট্যালেন্ট ছবি আঁকার জন্য লাগবেই। আর ট্যালেন্ট আছে বলে সপ্তাহে একদিন ছবি আঁকলে কাজ হবে না। যেমন ধরো রবি শঙ্করের কথা। এত বয়স হয়ে গেছে তা-ও প্রতিদিন রেওয়াজ করে। তার এত নাম- তার তো না বাজালেও চলত। আরও মিউজিশিয়ান পৃথিবীতে আছে। সবাই নামকরা। সুতরাং সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের নামটিকে ওপরে ধরে রাখার জন্য নিয়মিত চর্চা করতেই হবে। আর নিজের অনেস্টি বজায় রাখতে গেলে চর্চা করতেই হবে। এটা জেদেরও ব্যাপার। নিজের মেধাকে সজীব রাখার জন্যই প্রতিদিন চর্চা করা। সাধনা করা। আমার রঙ নিয়ে খেলা। এইটাই আমার সাধনা। রঙ যখন ধরি, ক্যানভাস ধরি। ছবি না আঁকলেও আমি আঁকি। সামাজিক কতকিছু থাকেÑ তাতে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। তার থেকে মুক্ত থাকার জন্য ধ্যান দরকার। এককালে ধরো যারা চারুকলার শিক্ষক ছিল তাদের চাকরিটা ঠিক চাকরির মতো ছিল না। অনেক শিল্পীর একটা গোষ্ঠী, ওটা একটা সংসারের মতো ছিল। একত্রে সবাই মিলে কাজ করা। যেহেতু তখন সংখ্যা অনেক কম ছিল। কিন্তু এখন তো আগের দিন নেই। সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বেড়েছে কম্পিটিশন। দেখো যারাই বাইরে গেছে তারাই কিন্তু মোটামুটি নাম করেছে। বাইরে গিয়ে দেখে ছবির জগতটা অন্যরকম। আবার অনেকে যায়। গিয়ে কিছুই করতে পারে না। দম রাখতে পারে না। দেখে সম্ভব নয়। দম ছেড়ে দিয়েছে। থাক জীবনে আর সাঁতারের দরকার নাইরে ভাই।

আমরা যারা এখান থেকে বাইরে যাই তারা যাই পুকুর থেকে। গিয়ে দেখি সমুদ্র। পুকুরে যখন কেউ সাঁতার দেয় তখন এক দম। নদীতে আরেক দম। আর সমুদ্রের মধ্যে সবাই যেতেও পারে না। ইভেন ওই দেশিরাও নয় । আমাদের এখানে যে কিছু আর্টিস্ট আছে তারা নদীই পার হতে পারে না। সুতরাং সমুদ্রে যাবে কি করে। এটা আমাদের প্রবলেম। ভিত্তিটা আমাদের শক্ত নয়। গুঁড়িটা শক্ত নয়। পেইন্টিংয়ের একটা ধারা আছে। ¯িপ্রন্টের মতো। ¯িপ্রন্টার জানো, দৌড় দেয় যে। এক চুল পরিমাণ পার্থক্যের জন্যই আগ-পিছ হয়ে যায়। আবার ম্যারাথন কিন্তু উল্টা। সবাই এক সঙ্গে শুরু করে মাঝখানে একজনকে দেখা যায় অনেক দূরে চলে গেছে। আবার পিছনে পড়ে যায়। এখানে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়। শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারটা ম্যারাথনের মতো। এখানেও অনেক ধৈর্য ধরতে হয়। আবার মডার্ন আর্টের ব্যাপারটা, স্পিডটা ভিন্ন। মডার্ন মানে এই নয় যে, অবাস্তব কিছু। মডার্ন আর্ট আর ক্লাসিক হচ্ছে গাড়ি আর রিকশার মতো। দুটিরই কিন্তু দাম আছে। গাড়িরও যেমন প্রয়োজন আবার রিকশারও প্রয়োজন। তো কীভাবে এটা নেবে সেটা হচ্ছে ব্যাপার। সো মডার্ন ওয়ার্ল্ডে হাউ ইউ হ্যান্ডেল। যখনি না পার তখনি বলবে- রিকশা উঠিয়ে দাও। কেন উঠিয়ে দিতে চাই? কারণ আমি মেইনটেন করতে পারছি না বলে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে রিকশার একটা অরিজিনালিটি আছে। যেটা অন্য দেশে নেই। এই অরিজিনালিটি রেখে খেলা- এটা হচ্ছে মডার্ন। তার মানে এই না রিকশা ফেলে দিয়ে মেশিন আনলেই মডার্ন হয়ে গেলাম। এই যে আমার পেইন্টিং স্পিড অব টাইম আছে সেটা আগের ক্লাসিক যুগের মতো নয়। তার মানে সময়ই নিয়ে করলেই পেইন্টিং ভালো হবে তার কোনো মানে নেই। কম সময়েও ভালো পেইন্টিং হতে পারে। যেমন ধরো- রবীন্দ্রনাথ নজরুল সারা দিনই লিখেছেন। কিন্তু সব লেখাকে কিন্তু ভালো বলা যাবে না। কোনো কোনো লেখা আবার এতোটাই ভালো হয়ে উঠেছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কোনো কোনো লেখা হঠাৎ করেই অনেক ভালো হয়ে গেছে অন্য লেখা থেকে। আমি যে আঁকি দেখা যায় যে, কোনো সময় এক ঘণ্টায়ই অনেক ভালো কাজ করে ফেলি। কিন্তু আমিতো প্রতিদিনই আঁকছি। সময়টা অবশ্য সাংঘাতিক জিনিস। কাজ করতে করতে একটা অবস্থা চলে আসে। দেখা যায় যে, শাহাবুদ্দিন ফটাফট এঁকে ফেলে। আরে শালার কি দেখাইল দেখ না। কিন্তু খেয়াল করল না আমার সারা জীবনের শ্রম সাধনা। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা একদিনে হয়ে উঠেনি। আমার সব ট্যালেন্ট, সাধনা এর জন্য। এরপর ধরো আমার এই যে স্পীড এইটাও একটা রূপ। এই রূপের জন্যই তো মডার্ন। আর আমার কারণ হলো আমি ওখানে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আবার এখানে আমার গুঁড়িটাও ছিল শক্ত। আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম বলেই সমুদ্রে যাওয়া রেজিস্ট করতে পেরেছি। অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনেক সমস্যায় পড়েছি। বিপদের শেষ ছিল না। কিন্তু দম আমি ছাড়িনি। সো, স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমার ভেতরে আলাদা একটা স্পিড তৈরি হয়েছিল। আর আমাকে থিওরি-মিওরি বুঝিয়ে লাভ নেই। আমি জানি আমার মতো কেউ হবে না। এইগুলোর সুযোগ মানুষের একবারই আসে। যেমন- স্বাধীনতা যুদ্ধ তো আর সারা জীবন হবে না। আমার ধারণা ছিল ল্যাটিন আমেরিকা থেকে হয়ত আমার মতো কেউ আসতে পারে। যেহেতু ওরা অনেক কষ্ট করেছে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। আমি অনেক খোঁজ নিয়েছি। কাউকে পাইনি। শিল্পী-সাহিত্যিক আছে। আসলে যুদ্ধ অনেকেই করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। আর আমাদের দেশে উল্টা। ছবি আঁকার জগতে আমি একাই সরাসরি যুদ্ধ করেছি। সুতরাং আমার কাজে আমি ইউনিক। আমি যদি না পারি অন্য কেউ পারবে না। এগুলো আমার ভেতরে আজান্তে কাজ করে। এখন আছে দমের ব্যাপারটা। অর্থ দিয়ে ক্রিয়েশন হয় না। তাহলে সব বড় লোকের ছেলেমেয়েরাই ক্রিয়েটিভ লাইনে থাকত। আর্থিকটা হলো ডেইলি লাইফে প্রয়োজন, তাই। আগে এতটা প্রয়োজন ছিল না। যেমন আমার দাদাদের তেমন কিছুই কিনতে হতো না। চাষাবাদ করত। আর এখন দেখো দুনিয়ার সব কিছুর দাম কেমন হু হু করে বাড়ছে। জীবন যাত্রার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। আগে কিন্তু এ রকমটা ছিল না। সুতরাং এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেইন্টিংয়ের দামও বেড়েছে।

আমজাদ : মডার্ন আর্ট নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

শাহাবুদ্দিন : মডার্ন আর্টের ব্যাপারটা, স্পিডটা ভিন্ন। মডার্ন মানে এই নয় যে, অবাস্তব কিছু। আমার সব ট্যালেন্ট, সাধনা এর জন্য। তারপরে ধরো আমার এই যে স্পীড এটাও একটা রূপ। এই রূপের জন্যই তো মডার্ন। আর আমার কারণ হলো আমি ওখানে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আবার এখানে আমার গুঁড়িটাও ছিল শক্ত। আমার ভেতরে আলাদা একটা স্পিড তৈরি হয়েছিল। ছবি আঁকার জগতে আমি একাই সরাসরি যুদ্ধ করেছি। সুতরাং আমার কাজে আমি ইউনিক। আমি যদি না পারি অন্য কেউ পারবে না। এগুলো আমার ভেতরে অজান্তে কাজ করে।

আমজাদ : বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আপনি কোথায় দেখতে চান?

শাহাবুদ্দিন : দেখো আমি স্বপ্ন দেখি বিশ্ব শিল্পকলার জগতকে আমরা একদিন নেতৃত্ব দেবো। আমাদের অবস্থানটা হবে পরিচ্ছন্ন ও অনেস্ট। আমি অচিরেই দেখতে চাই, আমাদের তরুণ শিল্পীরা বিশ্ব জয় করে নেবে।