সাংবাদিক জগ্লুল আহ্মেদ চৌধূরী যে এলাকাটিতে বাসচাপায় মারা গেছেন সেখানে বাসটি থামার কথা ছিল না, তার সেখানে নামারও কথা ছিল না। কিন্তু বাসটি থেমেছে, তিনি নেমেছেন, আর আরেকটি বাস তাকে ধাক্কা দিয়েছে। আর এতে হারাতে হয়েছে প্রাণ।

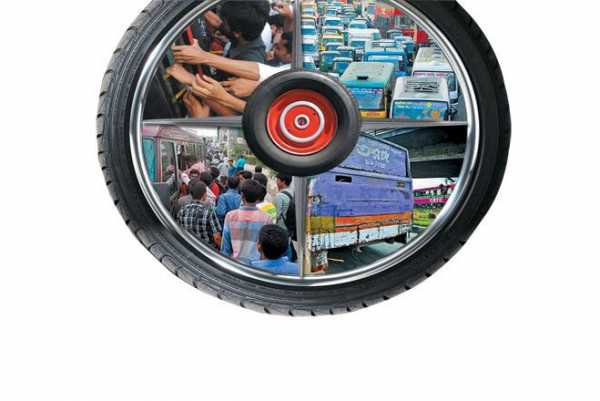

কারওয়ানবাজার মোড়ে যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার পাশেই সাইনবোর্ডে বড় অক্ষরে লেখা-‘এখানে বাস থামানোর কথা চিন্তাও করবেন না, করলে রেকারিং করা হবে।’ এই সাবধানবানী অবশ্য কেবল কারওয়ানবাজার নয়, চালকদের উপেক্ষার পাত্র হয়ে ফার্মগেট, বিমানবন্দর মোড়সহ দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন এলাকাতে। কিন্তু পাত্তাও দেন না বাসচালকরা। যখন তখন যেখানে সেখানে থামে বাস। অফিস সময় শুরু আর শেষে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি-হুড়োহুড়ি করে ওঠার চেষ্টা করে। কেউ কেউ উঠতে পারেন যুদ্ধ করে, বেশির ভাগই দৌড় দিয়েও উঠতে না পেরে বাধ্য হন থেমে যেতে। কখনও কখনও তাদের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যান অন্য যাত্রীরা।

‘একটুর জন্য বেঁচে গেলেন, এমনটি কেউ করে?’- অন্যের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়া এমন বাক্য প্রায়ই শোনা যায় রাজপথে। কিন্তু যিনি এমন সাবধানবানী শোনান অন্যদের, তারও কি একই কাজ করা ছাড়া উপায় থাকে?

সড়কে বাসে ওঠানামা, কোনোটাতেই সময় পাওয়া যায় না পর্যাপ্ত। উঠতে গিয়ে যেমন তেমন, নামতে গেলে চালক আর তার সহকারীর তাড়া ভদ্রতার সীমা পেরিয়ে কখন অপমানের পর্যায়ে চলে যায়, তার কোনো হিসাব থাকে না। কিন্তু অতসব শুনলে ঢাকায় চলা যাবে না। তাই সব সহ্য করেই চলছে মানুষ। আবার কেউ কখনও প্রতিবাদ করতে গেলেই খেতে হয় গলাধাক্কা। আর ধাক্কা খেয়ে নিচে অন্য বাস বা এই বাসের চাকায় পিষ্ট হবেন কি না, তা ভাবতে ভুলেই গেছে সহকারীরা। তাই জগ্্লুল আহ্্মেদ চৌধূরীর মতো প্রথিতযশা সাংবাদিকের পরিণতি একেবারে বিরল নয় কোটি মানুষের এই নগরীতে।

বাসে চলবেন না, তো বেশি টাকা খরচ করে অটোরিকশায় চাপবেন? সে সুযোগও পাবেন না আপনি। যেখানে যেতে চাইবেন, সেখানে যাবে না চালকরা। আর গেলেও যে টাকা চাইবে তাতে আপনার মানিব্যাগের স্বাস্থ্য রুগ্ণ হতে হতে মাস শেষের আগেই কর্জ করতে বাধ্য করবে।

দুটোর মাঝামাঝি হিউম্যান হলারে যাবেন? চালক দেখলেই শিউরে উঠবে গা। ভাঙাচোরা কাঠামোর পাশাপাশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং কখনও কখনও কৈশরের প্রথম ধাপে পা দেওয়াদের দেখে চমকে ওঠাও ভুলে গেছে রাজধানীবাসী। কারণ এগুলো দেখতে দেখতে এতটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে মনে হয় এটাই স্বাভাবিক।

রাজধানীর গণপরিবহন নিয়ে বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে নিরক্ষর মানুষরাও নানা সময় নানা সমাধানের কথা বলে বেড়ান। কিন্তু এগুলো বা অন্য কোনো পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন হয়েছে, এমন উদাহরণ একেবারেই বিরল। ফলে যান চলাচলে আসছে না শৃঙ্খলা, নিশ্চিত হচ্ছে না আরামদায়ক বা নিরাপদ পথচলা।

বাস, মিনিবাস, অটোরিকশা বা হিউম্যান হলার- নগরীতে যে গাড়িগুলোই চলে তার কতগুলো চলাচলের যোগ্য সে প্রশ্নের জবাব নেই কারও কাছে। সমস্যা কেবল গাড়ির কাঠামো বা ইঞ্জিনে ত্রুটি নেই, এসব যানবাহন চালায় যে তার বৈধতা বা লাইসেন্স আছে কি না, যথাযথ প্রশিক্ষণ তিনি নিয়েছেন কি না, তা দেখার মতো পর্যাপ্ত লোকেরও অভাব। কিশোর ও তরুণ বয়সী চালকদের হাতেই থাকে স্টিয়ারিংয়ের একটি বড় অংশ। আইন মানবে কি, জানাই নেই এসব চালক এবং তাদের সহকারীদের। চালকদের কাছে রাজধানীর পথ যেন ‘রেসের মাঠ’। যে যেভাবে পারছে সেভাবেই চালাচ্ছে গাড়ি। কখনও ডানে আবার মুহূর্তে বাঁয়ে। আগে যাওয়ার দৌড়ে লেনের দিকে নজর নেই কারো। অথচ ঠিকই মোটা সাদা দাগে আলাদা করা আছে লেন।

যাচ্ছেতাইভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধের শাস্তি আছে। জরিমানাও করা যাবে আইন মেনে। বাতিল করা যাবে লাইসেন্স। কিন্তু এসবের কিছুই হচ্ছে না। বেআইনি কাজ ঠেকানোর দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষেরও (বিআরটিএ) দায়িত্ব এসব ঠেকানো। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যে এসব দেখছে না, তা নয়। তারা দেখছে, কিন্তু যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, তা নিচ্ছে না। জরিমানা করার নিয়ম থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগদ উৎকোচ নিয়ে ঠিকই ছেড়ে দিচ্ছে আইন অমান্য করা যানবাহনটিকে। এভাবেই দিনের পর দিন বেপরোয়া ভাব চলে আসছে ঢাকার রাস্তার চালকদের মধ্যে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সামছুল হকের মতে, এসব সমস্যা রাতারাতি সমাধান হবে না। বছরের পর বছর বললেও এসবে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তবে কিসে আসবে পরিবর্তন? জানতে চাইলে এই পরিবহন বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘সমন্বয় দরকার। কদিন পর পর লোকদেখানো অভিযান বন্ধ করে কার্যকর ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এগোতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘ঢাকার রাস্তার পরিকল্পনা অবৈজ্ঞানিক। গণপরিবহন ব্যবস্থাপনাও একই। আইন আছে। প্রয়োগে কোনো শৃঙ্খলা নেই। বিআরটিএর সঙ্গে পুলিশের সমন্বয় নেই। আবার পুলিশের মধ্যেও অনেকে আইন প্রয়োগের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক লাভবান হওয়ার চিন্তা নিয়ে বেড়ান। যে কারণে যত কথাই বলা হোক, সহজে শৃঙ্খলা ফিরবে না ঢাকার রাস্তা ও গণপরিবহনে।’

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য বিআরটিএর পরিচালক (ইনফোর্সমেন্ট) বিজয় ভূষণ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘গণপরিবহনগুলো আইন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কেউ অন্যায় করলে আমরা তো চুপ করে বসে থাকি না। যার যেটা শাস্তি তাকে সেটা দেওয়া হয়।’

গাড়ি চালাবেন, কথা বলবেন ফোনে, কিছু বলবে না কেউ

গাড়ি চালানোর সময় মুঠোফোন কথা বললে ব্যবস্থা নেওয়া হবে- বছর চারেক আগে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন বক্তব্যের পর এই কাজ করলে কী শাস্তি হবে তা ঠিক করে দেয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (বর্তমান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়)। জরিমানা ও মুঠোফোন বাজেয়াপ্ত করা ছিল সেই শাস্তি। প্রথম প্রথম আইনটি প্রয়োগে উদ্যোগী ছিল পুলিশ। প্রতিদিন জরিমানা করে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিও পাঠাত পুলিশ। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে পুলিশ ভুলে গেছে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

গাড়ি চালানোর সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বললে জরিমানার বিধান রয়েছে; এর পরও কেন বন্ধ হচ্ছে না- জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক দক্ষিণের উপকমিশনার (ডিসি) খান মোহাম্মদ রেদোয়ান বলেন, ‘আমাদের জনবলের অভাব আছে। চাইলেও অনেক জায়গায় আইন প্রয়োগে লোক নিয়োজিত করার সুযোগ কম। এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে চালকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।’ চালকদের সচেতন করতে তিনি বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘এনজিওরা প্রচারণা চালিয়ে চালকদের সচেতন করতে পারে। গণ্যমাধ্যমও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।’

বিভিন্ন দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ করে গবেষণা সেন্টারÑএআরআই বলেছে, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গাড়ি চালানো, নির্দিষ্ট গতিসীমা না মানা, মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বা পণ্য পরিবহন, গাড়ি চালানোর আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকা, বিপজ্জনকভাবে ওভারটেক করা, প্রতিযোগিতা করা, সামনের গাড়ির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা, ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চালানো, চালকের বদলে সহকারী দিয়ে গাড়ি চালানো, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে অসচেতনভাবে গাড়ি চালানো, যথাসময়ে যথোপযুক্ত সংকেত দিতে ব্যর্থতা, যথাযথ লেনে গাড়ি না চালানো, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না নিয়ে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় একটানা গাড়ি চালানো, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, মানসিক অস্থিরতা বা অতিরিক্ত চাপ ও শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গাড়ি চালানো, দৈহিক অযোগ্যতা নিয়ে গাড়ি চালানো, শিক্ষার স্বল্পতা, পেশাগত জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদিই দায়ী বেশির ভাগ দুর্ঘটনায়।

যেখানে খুশি সেখানেই থামবে গাড়ি

আইন ছিল যেখানে সেখানে গাড়ি থামানো ঠেকাতেও। আইন এখনও আছে, প্রয়োগ নেই। যেখানে সেখানে চালকরা হরহামেশাই গাড়ি থামাচ্ছে। বাসগুলো স্টপেজ মানছে না। যত্রতত্র থামিয়ে যাত্রী তুলছে, নামাচ্ছে। পুলিশের সামনেই ঘটছে এসব।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক দক্ষিণের উপকমিশনার (ডিসি) খান মোহাম্মদ রেদোয়ান বলেন, ‘ঢাকা শহরে প্রায় আট লাখ গাড়ির জন্য অল্প কয়েকটি বাস বে আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ কারণে দেখা যায় যেখানে সেখানে বাস থামে।’ তিনি বলেন, গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দিতে সিটি করর্পোরেশনের কাছে বারবার চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাচ্ছি না। তাই যত্রতত্র পার্কিং ঠেকানোও কঠিন হয়ে পড়ছে।’

ফিটনেস নেই সোয়া লাখ গাড়ির!

রাজধানীতে চলছে এমন বেশির ভাগ গণপরিবহনের কোনো ফিটনেস নেই। বাইরে দিয়ে রংচঙ মাখিয়ে চাকচিক্য বাড়ানো হয়। অথচ এগুলোর বেশির ভাগই চলাচলের অনুপযোগী। প্রায়ই রাস্তার পাশে বিকল হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় এসব গাড়িকে। বিআরটিএর হিসাব বলছেন, ঢাকায় ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা প্রায় সোয়া লাখ। সারা দেশে পৌনে দুই লাখের বেশি যানবাহন চলছে ফিটনেস সনদ ছাড়াই। গত ১০ নভেম্বর সারা দেশে ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার পর গত ২০ দিনে প্রায় ৩৮ হাজার যানবাহন ফিটনেস সনদ নিয়েছে বলে জানিয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান অভিযানের কারণে তা সংগ্রহ করেন মালিকরা, যা অন্য সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ। বিআরটিএ কার্যালয়ে পরিবহন মালিক শ্রমিক ও বিআরটিএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক যৌথ বৈঠকে তিনি আরো বলেন, ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরদ্ধে ২১ দিনের অভিযানে ১০ হাজার ৯৫৬টি মামলা হয়েছে। জরিমানা করা হয়েছে ৭৮ লাখ ৩২ হাজার টাকা আর কারাদ- দেওয়া হয়েছে ৪৫ জন ব্যক্তিকে। এ ছাড়া ডাম্পিংয়ে পাঠানো হয়েছে ২৯৬টি যানবাহন। আর ব্যাটারি খুলে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার ইজিবাইক, ব্যাটারিচালিত রিকশা, নসিমন-করিমনসহ ছোট ছোট অনুমোদনহীন যানবাহনের।

বিআরটিএ কর্মকর্তাদের দাবি, প্রকৃত অর্থে যতটা কারিগরি ও বাহ্যিক সঠিকতা যাচাই করে সনদ দেওয়ার নিয়ম, তা কোনোভাবেই মানা যাচ্ছে না। ১০ নভেম্বরের আগ পর্যন্ত ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা ছিল তিন লাখ ১৩ হাজার।

ফিটনেসবিহীন গাড়ির কারণে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের। সময়মতো আদৌ গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন কি না এ নিয়ে থাকে শঙ্কা। রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে গত ৩ ডিসেম্বর মগবাজারের আসার জন্য বলাকা পরিবহনের একটি বাসে চড়ে বসে ফয়সল আহমেদ। গাড়ির ভেতরে যাত্রীতে এমন ঠাসাঠাসি অবস্থা যে সিট দূরের কথা দাঁড়ানোই দায়। গাড়ি চলছিল ভালোই। বিপত্তির শুরু হলো হোটেল র্যাডিসনের সামনে গিয়ে যখন কমে এলো গাড়ির গতি। ধীরে ধীরে চলতে চলতে একসময় মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। গাড়ি ভরা যাত্রীদের হৈচৈ শুরু হলো। এসবের কোনোটাতেই যেন কান নেই চালকের। হেলপারকে ডেকে ইঞ্জিন কভার খুলে কী যেন দেখতে লাগল। মিনিট পাঁচেক দেখার পর জানানো হলো- ‘সবাই নামেন। গাড়ি আর যাইবো না। ব্রেকসো পুইড়া গেছে।’ বাধ্য হয়ে যাত্রীদের নেমে যেতে হলো। যাত্রী ফয়সল জানান, গাজীপুর থেকে সায়েদাবাদ রুটের পরিবহনের প্রায় গাড়ির অবস্থাই নাজুক। এগুলোর কোনো কোনোটি দুই যুগের বেশি সময় ধরে চলছে। কোনোটির বয়স তারও বেশি। অন্য কোনো পরিবহনের বাস বেশি না থাকায় এটাতেই বাধ্য হয়ে চড়তে হয়। আর ভোগান্তি পোহাতে হয় প্রায় সময়ই।

লাইসেন্স নেই প্রতি তিনজনের একজনের

‘গরু-ছাগল চিনলেই’ ড্রাইভিং লাইসেন্স মিলবে, সরকারের একজন মন্ত্রীর এমন মন্তব্যের পর এ নিয়ে বেশ হৈচৈ শুরু হয়েছিল নানা মহলে। তা হলে কি এভাবেই লাইসেন্স পেয়েছেন চালকরা? এই প্রশ্নও তখন সামনে চলে আসে জোরেশোরে। কিন্তু এরপর যে অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে, তা নয়। কোনোভাবে গাড়িতে চালকের আসনে বসতে পারেন এমন লোকজনকে দেওয়া হচ্ছে লাইসেন্স। যাদের অনেকেরই ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। নেই কোনো প্রশিক্ষণও। বিআরটিএর এর হিসাব বলছে, ঢাকায় বাসচালকের ৩০ শতাংশের নেই লাইসেন্স। সারা দেশে অবৈধ লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন এমন চালকের সংখ্যা সোয়া ছয় লাখ। বিপরীতে যানবাহন আছে প্রায় ২১ লাখ। বৈধ লাইসেন্স আছে এমন চালক আছেন ১৪ লাখ ৮২ হাজার। এর মধ্যে পেশাদার চালক আট লাখ ১১ হাজার।

মোহাম্মদপুর রুটে চলাচলকারী সিটি বাস পরিবহনের এক চালক বলেন, ‘লাইসেন্স পেতে যে ঝামেলার তার পরিবর্তে নকল লাইসেন্স পাওয়া সহজ। টাকা দিলে সময়মতো মেলে লাইসেন্স।’ ওই চালকের দাবি, তিনি ঢাকার রাস্তায় গাড়ি চালান আট বছর। নিজেকে বেশ অভিজ্ঞ ও দক্ষ বলেই মনে করেন। তার ভাষায়, ‘লাইসেন্স দিয়া কী করবেন? আমি গাড়ি চালাইতে পারি কি না এইডা কন।’ গাড়ি চালানোর জন্য যে ধরনের আইন-কানুন জানার কথা তার কতটুকু জানেন? প্রশ্নের জবাবে ওই চালক বলেন, ‘আইনটাইন বুঝি না ভাই। মুরখ মানুষ। তয় এইডা জানি ট্রাফিকের সিগন্যাল না মানলে জরিমানা খাইতে হয়। আর সার্জন যেইখানে আছে সেইখানে বেশিক্ষণ গাড়ি থামানো যায় না।’

জীবন হাতে করে বাসে ওঠানামা

‘বাপ রে, বাপ! এভাবে কি জীবন চলে? এই যদি হয় ঢাকা তা হলে যাব কোথায়?’ অনেকটা আক্ষেপের সঙ্গেই কথাগুলো বলছিলেন ফার্মগেট এলাকায় বাস থেকে নামা পঞ্চাশোর্ধ্ব মালেক খন্দকার। গুলিস্তান থেকে ফার্মগেট এসেছেন বাসে করে। তিনি বলেন, ‘বাসে ওঠার সময় পাল্লা দিয়ে উঠতে হয়েছে। তাও দাঁড়িয়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে আসতে হলো। আবার নামতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। এখানে মানুষ কীভাবে নিরাপদে চলাচল করবে মানুষ? এটা কি কোনো ব্যবস্থা হলো।’ তার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন একদল লোক এই প্রতিবেদককেই ঠেলে ধাক্কা দিয়ে বাসের গেটের কাছে নিয়ে গেছে।

প্রতিনিয়তই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় এসব চিত্র। তবে ব্যস্ত এলাকা মহাখালী, ফার্মগেট, বনানী, মগবাজার ও গুলিস্তান, পল্টন এলাকায় যাত্রীদের প্রতিদিনই বাসে ওঠা যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। শক্তি ও বুদ্ধিতে যিনি এগিয়ে তিনিই চড়তে পারেন বাসে। আর বাকিদের আরেকটি যুদ্ধে নামার অপেক্ষায় থাকতে হয়। বাসের সহকারী ও চালকদের কারণেই এসব অসহনীয় যন্ত্রণা পোহাতে হয় নগরবাসীকে। কারণ, তারা যেখানে সেখানে গাড়ির গতি কমিয়ে যাত্রী নামানো ও তোলার কাজ করে। কোনো শৃঙ্খলা নেই, একই সঙ্গে চলে ওঠানো, নামানো। তোলার সময় হাত-পা ধরে টেনেহেঁচড়ে। আর নামানোর সময় ঘাড় ধাক্কা দেওয়া হয়। যে কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাসুল দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

অথচ গাড়ি ঢাকার রাস্তায় নামানোর আগে যেসব শর্ত মানার অঙ্গীকার করা হয়েছিল তার কোনোটাই মানা হচ্ছে না। যত্রতত্র থামানো হচ্ছে বাস। অথচ বাস-মিনিবাসের চলাচলের অনুমতি দেওয়ার সময় এর যাত্রার স্থান ও শেষ গন্তব্য ঠিক করে দেওয়া হয়। কোথায় কোথায় থামতে হবে, সেটাও উল্লেখ থাকে অনুমতির চিঠিতে। পুরো ঢাকায় বাস থামার জন্য মাত্র ছয়টি স্থানে আলাদা লেন বা বাস বে আছে। এর মধ্যে ফার্মগেট অন্যতম। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ বাস-মিনিবাসে যাত্রী ওঠানামা করানো হয় সড়কে। পুলিশ যানবাহন না থামানোর নির্দেশনা টানিয়েছে সেখানে। কিন্তু কেউ তা মানছে না। এ-১৮৮ পথের (রুট) মিনিবাসগুলোর চলাচলের পথ নির্ধারিত আছে সাভারের হেমায়েতপুর থেকে ধলেশ্বর পর্যন্ত। পথে এসব মিনিবাস থামার কথা গাবতলী, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ফার্মগেট, শাহবাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সায়েদাবাদে। কিন্তু এই বাসটি চলে গাবতলী থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত। পথে বাড়তি অন্তত ৮-১০ স্থানে যাত্রী ওঠানামা করায়।

মিরপুর রুটে চলাচলকারী শিকড় পরিবহনের চালক জামাল হোসেনের দাবি, যাত্রীদের কারণেই তারা যেখানে-সেখানে থামতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, ‘যাত্রীরা যেখানে খুশি সেখানে নামতে চায়। গেটে গিয়ে দরজায় বাড়ি মারে। না নামালে গালিগালাজ করে। তাই বাধ্য হয়ে থামাই।’ কিন্তু আইন অমান্য করে যাত্রীদের আবদার রাখতে গিয়ে দুর্ঘটনা হলে দায় কার? জবাবে ওই চালক বলেন, ‘এক্সিডেন্ট হইলে তো আর পাবলিক আমগোরে ছাড়ে না। হাতের কাছে পাইলে খবর আছে। তাই পালাইয়া যাইতে হয়।’

প্রভাবশালীদের কারণে বিশৃঙ্খলা!

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিআরটিএ, বিভিন্ন গাড়ির চালক ও সহকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকার রাস্তায় যেসব যানবাহন চলাচল করে তা সাধারণ কোনো মালিক নয়। এসবের মালিকরা দেশের রাজনীতি ও সরকারের প্রভাবশালী বলে পরিচিত। এ ছাড়া পুলিশ, সাংবাদিক ও ইউনিয়ন নেতারাও বাদ যাননি পরিবহন ব্যবসা থেকে। যে কারণে, কোনো আইন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয় না। ব্যবস্থা নিতে গেলে ‘ওপরের ফোনে’ সব ভেস্তে যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘পদে পদে বাধা। আপনি চাইলেও যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করতে পারবেন না। অনেকের অনুরোধ রাখতে হয়। অনেককে খুশি রাখার ব্যাপার থাকে। এখানে শুধু ট্রাফিক পুলিশকে দোষারোপ করলে ঠিক হবে না।’ তিনি বলেন, ‘অধিকাংশ ফিটনেসবিহীন গাড়ি প্রভাবশালী রাজনীতিক কিংবা শ্রমিক নেতার। যাদের ক্ষমতার হাত অনেক লম্বা।’

তবে পুলিশের বিরুদ্ধে ভিন্ন অভিযোগ আছে পরিবহন খাতের সংশ্লিষ্টদের। তাদের দাবি, পুলিশ ইচ্ছে করেই এসব অজুহাত দাঁড় করায়। কারণ, ফিটনেসবিহীন গাড়ি পুলিশের ঘুষ-বাণিজ্যের অন্যতম নেয়ামক। এসব গাড়ি আটকালেই কমবেশি কিছু ঘুষ দিতে হয়। তা না হলে রেহাই মেলে না। পুলিশ দিনের পর দিন ঘুষ-বাণিজ্য চালু রাখতেই এসব ফিটনেসবিহীন পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে না। যদি একবার এসব গাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে তো ঘুষ-বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা থাকবে না।

গত বুধবারের ঘটনা। রাজধানীর মহাখালী এলাকায় আজমেরী পরিবহনের একটি বাসকে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের নির্দেশনা মেনে চালক গাড়িটি রাস্তার পাশে পার্ক করে। গাড়ির কাগজপত্র দেখতে চান ট্রাফিক সার্জন। বেশ কথাকাটাকাটি উভয় পক্ষের মধ্যে। একপর্যায়ে ফয়সালা হয়। চালক ফিরে আসেন গাড়িতে। কীভাবে মিটল ঝামেলা? জানতে চাইলে চালক বলেন, ‘মোবাইল কোর্ট চলতাছে তাই একটু বেশি লাগল।’ কী বেশি লাগল? জবাবে একগাল হেসে ওই চালক জানান, আগে গাড়ি ধরলে ৫০০ টাকা দিলেই হতো। এখন মোবাইল কোর্টের অজুহাতে ঘুষের অঙ্ক নাকি পৌঁছেছে এক হাজারি কোটায়।

বিআরটিএ ও পরিবহন মালিক সূত্রে জানা গেছে, নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানসহ ঢাকায় অন্তত ১৫ জন বর্তমান ও সাবেক সাংসদের পরিবহন ব্যবসা রয়েছে। আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মালিকানাধীন বাস ছাড়াও মতিঝিল-বালুঘাট পথের অনেক বাসের মালিক সাবেক সেনা সদস্য। হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও অনেক বাস-মিনিবাসের নেপথ্য মালিক পুলিশ কর্মকর্তারা। এ ছাড়া সাংবাদিক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারাও পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সূত্র জানায়, ঢাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বাস-মিনিবাস চলে। এগুলোর মালিক প্রায় দুই হাজার। প্রতি তিনটি বাসের জন্য একজন মালিক। একই কোম্পানিতে একাধিক মালিক থাকার কারণে আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতা হয়। আবার পেছনের বাসটিকে যেতে না দিতে অনেক বাস আড়াআড়ি করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় রাস্তায়। যে কারণে যানজটও সৃষ্টি হয়।

সিগন্যাল মানতে এত অনীহা?

রাজধানীর আসাদগেট এলাকা। ব্যস্ত ওই সড়কের তিনটি রাস্তা এসে মিলেছে এক মোহনায়। ট্রাফিককে সব সময় একটি রাস্তা বন্ধ রাখতে হয়। আবার সময় সময় দুটি রাস্তার গাড়ি থামিয়ে সংসদ ভবনের সামনের রাস্তা দিয়ে আসা গাড়ি চলাচলের জায়গা করে দিতে হয়। ওই এলাকায় বুধবার দুপুরে ঘটেছে ঘটনাটি। ধানমন্ডি-কলাবাগানের রাস্তা ধরে ভিআইপি-২৭ নম্বর পরিবহনের একটি গাড়ি আসছিল বেশ বেপরোয়া গতিতে। চালক খেয়াল করেননি ট্রাফিক সিগনাল। হঠাৎ কাছাকাছি এসে যখন দেখলেন লালবাতি জ্বলছে তখন শক্ত করে ব্রেক করতে গিয়ে ঘটে ছোট দুর্ঘটনা। বাসটির সামনের সিটে বসা নারী যাত্রীদের একজন এসে ছিটকে পরেন সামনের গ্লাসে। আগে থেকেই গ্লাসটি ছিল ভাঙা। ভাঙা অংশে লেগে ওই যাত্রীর কপাল কেটে যায়। বাসটির অন্য যাত্রীরাও হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান বাসের ভেতরে।

ট্রাফিক সিগন্যাল না মানায় প্রায়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। ঢাকার রাস্তা ও গণপরিবহন নিয়ে বুয়েটের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানীর বাসচালকদের চোখ থাকে লুকিং গ্লাসের দিকে। তারা তাকিয়ে দেখেন পেছন দিয়ে একই পথের অন্য কোনো বাস আসছে কি না। কোনোভাবেই সেই বাসকে আগে যেতে দেওয়া যাবে না, এই মনসিকতা তাদের মধ্যে প্রবল। অথচ নিয়ম ছিল চালক সিগন্যাল বাতির দিকেও নজর রাখবেন। মানবেন ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশনাও। সিগন্যাল অমান্য করার এই অভ্যাস শুধু যে গণপরিবহনগুলোর তা নয়, অন্য যানের চালকদের মধ্যেও সিগন্যাল অমান্য করার প্রবণতা দেখা যায়। তাদের অসতর্কতার কারণে দুর্ঘটনা কমছে না।

পার্কিংয়ের নেই ঠিক-ঠিকানা

রাজধানীর আয়তনের তুলনায় সড়কের পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু যে সড়ক আছে এরও পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। সড়ক দখল, যত্রতত্র পার্কিং আর ঢাকা সিটি করপোরেশনের সড়ক ভাড়া দেওয়া এর কারণ।

রাজধানীর প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের মূল সড়কের একটি বড় অংশই ভাড়া দিয়ে রেখেছে সিটি করপোরেশন। এগুলোতে এ এলাকায় আসা গাড়ি পার্ক করা থাকে। এ এলাকায় পার্কিংয়ের জন্য সিটি করপোরেশন-ডিসিসির আলাদা ভবন থাকলেও তাতে গাড়ি পাঠান না মালিকরা। এ কারণে পার্কিংয়ের জায়গা তালা দিয়ে রেখেছে ডিসিসি।

ওই এলাকায় কথা হলো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। তারা জানালেন, অফিস সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সড়কে গাড়ি পার্ক করা থাকে। আর এ কারণে বাকি সড়কে স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না গাড়ি। এ সমস্যা নতুন না হলেও সমাধানের কোনো উদ্যোগ কখনও নেয়নি ডিসিসি।

এ রকম সড়ক ভাড়া দেওয়া হয়েছে নিউ মার্কেট এলাকা ও কারওয়ানবাজার এলাকাতেও। যে গণমাধ্যমে নিয়মিত অবৈধ পার্কিং নিয়ে লেখা হয়, সেই গণমাধ্যমকেও ভাড়া দিয়েছে করপোরেশন। সড়কের একটি বড় অংশে গাড়ি দাঁড় করে রাখা হয়, এ কারণে বাকি অংশে বেড়ে যায় যানজট।

তবে সব সড়ক কিন্তু পার্কিংয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া থাকে না। তবু চিত্র মোটামুটি একই থাকে আবাসিক বা বাণিজ্যিক সব এলাকারই। সড়কের দুই ধারেই দিনভর দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি আর এতে স্বাভাবিক চলাচলের পথ থাকে বন্ধ। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও নিয়মিত এবং কার্যকর কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেনি।

৪০ শতাংশ ভবনে নেই পার্কিং

রাজউকের ইমারত নির্মাণ আইন ও বিধিমালা অনুসারে ছয় তলার ওপরে নির্মিত সব ভবনে নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। অথচ ঢাকার ৪০ ভাগ ভবনের পার্কিং ব্যবস্থা নেই।

নগর পরিকল্পনাবিদেরা বলছেন, রাস্তায় গাড়ি রাখার কারণে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় যানজট স্থায়ী রূপ নিয়েছে। বহুতল ভবনে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে যানজট পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। কারণ গাড়ির সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

রাজউক সূত্র বলছে, মতিঝিলের মতো দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকার বেশির ভাগ ভবনেও গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে ওই দুই এলাকায় অধিকাংশ ভবনের সামনে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়, যা ওই এলাকায় যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ। মতিঝিল ও দিলকুশা এলাকার বেশির ভাগ বহুতল ভবনে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন রাজউকের চেয়ারম্যান জি এম জয়নাল আবেদীন ভুঁইয়া। তিনি বলেন, সেখানকার বেশির ভাগ ভবন অনেক আগে নির্মিত হওয়ায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ভবনের সামনে রাস্তায় যাতে গাড়ি পার্ক করে রাখা না হয় সে জন্য রাজউক প্রায়ই অভিযান চালায়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, মতিঝিলে ২১ কাঠা জমির ওপর নির্মিত ৩৭ তলা সিটি সেন্টার ভবনের ১০টি ফ্লোর (তলা) গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা আছে। কিন্তু দুই বছর আগে সিটি সেন্টার উদ্বোধন হলেও এখনো পার্কিংয়ের ব্যবস্থা চালু হয়নি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সুন্দরবন স্কয়ারের বেজমেন্টে দোকান রয়েছে শফিকুল ইসলামের। তিনি বলেন, ‘সেলামি দিয়ে ঘর বরাদ্দ নিয়েছি।’ গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় দোকান তৈরি করে তা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে মালিক সমিতির কোনো নেতা কথা বলতে রাজি হননি।’ এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিপণিকেন্দ্রের বেজমেন্টে কেন দোকান বসেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন গুলশান-১ নম্বর এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, নতুন নির্মিত অনেক ভবনের নিচে নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রাখা হয়নি। শুধু বেজমেন্টে কিছু গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে। ফলে এসব ভবনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গাড়ি ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে পার্ক করতে হয়।

আইনের প্রয়োগে ফিরতে পারে শৃঙ্খলা

গণপরিবহনের অব্যবস্থাপনার পেছনে দায়ী আইনের প্রয়োগ না থাকা। আইনের প্রয়োগ হলে বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শৃঙ্খলা ফিরত পরিবহনব্যবস্থায়। কমে আসত দুর্ঘটনা। তা ছাড়া চালকদের দক্ষতা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ওপরও নির্ভর করে পরিবহন খাতের শৃঙ্খলা। চালকদের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে সড়কের অব্যবস্থাপনা অনেকাংশে কমে আসবে।

বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) পরিচালক অধ্যাপক তানভীর হাসান বলেন, পরিবহন সেক্টরে বিশৃঙ্খলা ও চালকদের অদক্ষতা সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এটি প্রমাণিত সত্য। আর সড়ক পরিবহন বিশেষজ্ঞ বুয়েটের অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, চালকের অদক্ষতার পাশাপাশি গাড়ি ও সড়কের ত্রুটি রয়েছে। সেই সঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে বলে মনে করেন তিনি।

অধ্যাপক তানভীর হাসান বলেন, চালকরা গাড়ি চালানো শিখছেন দুই ভাবে। বেশিরভাগ চালক শিখছেন আরেকজন চালকের কাছ থেকে। সেই চালকের ভুলগুলোও শেখে নতুন চালক। সরকারি-বেসরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও প্রশিক্ষণ দেয় চালকদের। এক্ষেত্রে গাড়ি চালানো শেখানো ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে চালকদের দুর্বলতাগুলো থেকেই যায়। সরকার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, কিন্তু সেখানে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ নেই। ফলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

প্রায় তিন দশক ধরে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অপরাধের শাস্তি ছিল তিন বছর কারাদ-। গত ২০ নভেম্বর হাইকোর্ট এক রায়ে ১৯৮৫ সালের আগ পর্যন্ত এই অপরাধের জন্য সাত বছরের যে সাজা ছিল, তা বহাল রাখতে নির্দেশ দেন। যদিও এই নির্দেশের বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। এ বিষয়ে ফেডারেশন ৬ ও ৭ ডিসেম্বর সভা ডেকেছে।

বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে বা গাড়িতে আরোহণ করিয়ে মৃত্যু ঘটানোর জন্য বাংলাদেশ দ-বিধিতে সাজা প্রথমে ছিল ১৪ বছর, এরপর তা কমে হয় সাত বছর। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর অধ্যাদেশের মাধ্যমে দ-বিধির ৩০৪ (বি) ও ফৌজদারি কার্যবিধির তফসিলে পরিবর্তন আনা হয়। ওই সংশোধনীর মাধ্যমে চালকদের অসতর্কতায় মৃত্যুর ঘটনায় সাজার মেয়াদ সাত বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়।

২০ নভেম্বর আদালত এই শাস্তি সাত বছর বহাল রাখার পক্ষে মত দিলেও পর্যবেক্ষণে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় এই সাত বছর সাজাও যথেষ্ট নয়। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এটি সরাসরি খুন না হলেও অবহেলাজনিত মৃত্যু। এমন মৃত্যুর জন্য তিন বা সাত বছর শাস্তি মোটেও যথেষ্ট নয়। বাস-ট্রাক চালাতে হলে যে ধরনের যোগ্যতা দরকার, তা অনেক চালকের নেই। সাজার মেয়াদ বাড়াতে তিনি উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

নিরাপদ সড়ক চাই-এর চেয়ারম্যান অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, চালকদের শাস্তি শুধু বাড়ালেই হবে না, এ ধরনের মামলা জামিন অযোগ্য হতে হবে। গাড়িমালিকদেরও সাজার আওতায় আনতে হবে। কারণ, তারা অযোগ্য চালকের হাতে গাড়ি তুলে দেন, চলার অনুপযোগী গাড়ি রাস্তায় নামান।’

ট্রাফিক ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন সময়বাতি

অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনারও। অকেজো হয়ে আছে সিগন্যাল বাতি। কিন্তু দিনের পর দিন এভাবেই চলছে সব। মেরামতেও উদ্যোগ নেই বললেই চলে। ঢাকার ৬৪টি ট্রাফিক পয়েন্টে যে সিগন্যাল বাতি বসানো হয়েছিল তার ৩৪টিই বিকল। আবার যেসব পয়েন্টে সিগন্যাল বাতি সচল, সেখানেও গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ট্রাফিক পুলিশ। এ অবস্থায় রাজধানীর যানজট নিরসনে ১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর ৬৪টি পয়েন্টে সময়বাতি বসানো হয়েছে। সিটি করপোরেশন (দক্ষিণ) তথ্যানুযায়ী পুরো রাজধানীর ৭০টি পয়েন্টে সময়বাতি চালু হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সিগন্যাল বাতির মতো সময়বাতি তদারকি করবে সিটি করপোরেশন। পুলিশ বাতির সংকেত মেনে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে। নতুন এ ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়েও সন্দেহ আছে নগর পরিকল্পনাবিদদের মনে। তারা বলছেন, যেখানে আধুনিক সিগন্যাল বাতিই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে সেখানে সময়বাতির কি অবস্থা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সূত্র জানায়, ট্রাফিক সিগন্যালের পুরো ব্যবস্থাপনাটি দেখভালের দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের। রাজধানীর ৩৪টি পয়েন্টে সিগন্যাল বাতি অকেজো হয়ে আছে। এর সঙ্গে সময়বাতি সংযুক্ত হলে রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থা কেমন হবে তা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগই ভালো বলতে পারে।

বিআরটিএর হিসাব বলছে, রাজধানীতে রাস্তায় দৈনিক প্রায় ২০০ নতুন গাড়ি নামে। রাজধানীসহ আশপাশে মিনিবাস চলে ১০ হাজার, সিএনজি অটোরিকশা আছে আট হাজার, টেম্পো দেড় হাজারের মতো, প্রাইভেট কার দুই লক্ষাধিক, মাইক্রোবাস অর্ধলাখের বেশি। এ ছাড়া বিভিন্ন সড়কে রিকশা চলাচল করছে। এই রিকশার সংখ্যাও হবে কয়েক লাখ।-সাপ্তাহিক এই সময়- এর সৌজন্যে।